«Русский стиль». Новые тенденции в русской архитектуре конца XIX в.

Одной из наиболее сложных и противоречивых проблем в русской архитектуре периода эклектики является проблема, связанная с поисками национального стиля. По этому поводу осталось более всего прямых высказываний современников, наибольшее число специальных трудов было издано в XIX столетии, сохранилось множество проектов и реализованных сооружений. Главные произведения этого направления, восторженные характеристики современников и суровые оценки потомков уже не составляют тайны и доступны всякому, обращающемуся к специальной литературе 1. И вместе с тем в оценке этого направления и его отдельных течений еще недостает той четкой дифференцированно, которая свидетельствовала бы об исчерпанности этой проблемы исследователями 2. Начать с того, что самые термины, которые приняты для их обозначения, при всей их разнообразности еще очень неточны.

Так, например, как уже отмечалось выше, введенное современниками наименование «русско-византийский», а чаще «византийский стиль» обозначало такие различные образцы, как, с одной стороны, «тоновская архитектура», не имеющая ничего общего с византийскими прототипами, и с другой — более поздние сугубо подражательные сооружения, исходящие из кавказских и балканских прообразов.

Но если под «византийским стилем» все же имелись в виду явления, достаточно близкие по своей идейной и социальной сущности, то более широкое понятие «русский стиль» объединяло явления еще более неоднородные, начиная с романтических «пейзанских» придворных построек 1820—1840-х годов и кончая более демократическими массовыми деревянными сооружениями и уникальными выставочными павильонами 1870-х, а также крупными общественными сооружениями 1880-х годов.

При этом если сами современники достаточно точно дифференцировали по внутреннему содержанию эти различные течения, объединяемые названием «русский стиль», то впоследствии разница между ними уже переставала восприниматься. Так, в начале XX столетия их совокупность стала обозначаться как «псевдорусский стиль» в противоположность «неорусскому стилю», относящемуся уже к новой архитектурной эпохе модерна. Но и этот термин, имеющий уже достаточно выраженный оценочный смысл, впоследствии нередко заменялся еще более отрицательными — «ложнорусский стиль» или даже чисто разговорным — «псевдорюсс». Эта приставка «псевдо», никогда, естественно, не употреблявшаяся современниками, свидетельствовала как бы о изначальной несостоятельности этого «стиля», о его вторичности и об условности самого этого наименования. Между тем в момент своего возникновения понятие «русский стиль» имело вполне прямой и безусловный смысл, знаменуя собой определенные творческие поиски в новой архитектуре России второй половины XIX в. Термин «русский стиль», принятый современниками, приобретал при этом как бы особое живое наполнение, знаменуя «сегодняшний день» архитектуры того времени, а не просто очередную ретроспективную попытку расширения арсенала исторических первоисточников. Правда, при этом самая природа архитектуры периода эклектики была причиной того, что поиски национальных форм в современной архитектуре облекались в буквальную, подражательную форму и что архитектурным «мотивам» придавался определенный содержательный смысл, исходя из прямых литературно-художественных ассоциаций, связанных с той или иной исторической эпохой.

Сущность этих попыток была выражением тех, более общих тенденций, которые были свойственны всей европейской эклектике в целом. Присущий эпохе рост национального самосознания, что нашло, например, яркое выражение в практике периодических всемирных выставок, отражался и в стилевых поисках современной архитектуры, исходящих из осознания необходимости развития определенных национальных традиций зодчества. Эти поиски так или иначе противопоставлялись определенной общей направленности европейского зодчества, все более явно приобретавшего некие космополитические черты. Эта двойственность эклектики, совмещавшей в себе различные, прямо противоположные тенденции, по-разному сказывалась в архитектуре отдельных стран. Если в Англии попытки сохранения самобытных черт облекались в создание новых воплощений готического зодчества, если в ряде стран Западной Европы архитектура эклектики неминуемо приобретала тот особый характер, который придавали ей преобладавшие в той или иной стране архитектурные традиции определенной исторической эпохи, то в России дело обстояло еще сложнее. Хотя получившие большое распространение общеевропейские «стили» эклектики, такие, как «барокко», «ренессанс» и т. д., в трактовке русских зодчих приобретали специфический характер, почти не позволяющий спутать их с европейскими образцами, этот оттенок своеобразия казался все же несущественным и недостаточным. Постоянное противопоставление общеевропейских течений эклектики, как бы не имеющих традиции в России и исторических корней в русском зодчестве, тем поискам, которые велись в этой области в связи с освоением древнерусского народного зодчества, предопределили ту особую роль, которую стал играть «русский стиль» как зримое воплощение присущих всей эпохе тенденций. Так общие для всей европейской архитектуры процессы получили в России конкретное выражение в формах, уже далеких от европейских, хотя в поисках своего «национального стиля» русские зодчие не могли не исходить из тех же формальных закономерностей, которые были свойственны эклектике в целом. Эти поиски были поддержаны той общественной атмосферой и теми явлениями в художественной жизни, которые были связаны с утверждением национального характера русского искусства в самых различных его областях.

Как уже говорилось, одной из особенностей русской архитектуры этой эпохи было то, что она не только необычайно чутко отражала изменения в художественном мышлении, но и во многом зависела от тех социально-общественных идей и воззрений, которые были характерными для отдельных этапов исторического развития России. Почти наглядным отражением этих сложнейших, нередко очень противоречивых идей были различные «национальные» направления русского зодчества второй половины XIX в., иногда прямо противоположные по своей внутренней сущности, сосуществовавшие, переплетающиеся или, напротив, антагонистические, вытесняющие и сменяющие друг друга на разных этапах этого периода. Нередко принадлежность к тому или иному течению позволяла современникам судить не только о профессиональных творческих взглядах отдельных зодчих, но и об их общественных идеалах и пристрастиях, а самая борьба этих течений наглядно отражала особенности общественно-исторического развития России второй половины XIX в.

Выше уже говорилось о той роли, которую сыграл романтизм в формировании новых эстетических взглядов во второй трети XIX столетия в европейской, и в частности в русской архитектуре. Важнейшей особенностью последней оказалось то, что сохранение идей романтизма продолжало определять развитие отдельных ее направлений на всем протяжении XIX столетия. Как ни парадоксально говорить о романтизме в применении к прозаической архитектуре эпохи капитализма, тем не менее отдельные направления русского зодчества того времени и те стилистические поиски, которые в ней велись, наглядно свидетельствуют, что при всей сложности, многосоставности идей романтизма он сохранил позиции в русской архитектуре вплоть до начала XX в., получив, в частности, своеобразное преломление в зодчестве модерна. Многосоставность, неоднородность и противоречивость романтических течений в русском зодчестве рассматриваемой эпохи во многом были следствием того, что расцвет романтизма в русском искусстве 1830-х годов пришелся на годы политической реакции, что и предопределило в дальнейшем совершенно особое значение романтизма и то расслоение этого понятия, которое было особенно наглядным в России.

«Правительство наше себе даже приписывает русское направление, хочет забежать вперед всякому новому движению, даже в литературе, и парализовать его, наложивши на все казенную печать» 3 —эти слова, написанные в последний год николаевского царствования, во многом объясняют причины того расслоения, которое сохранялось в «русском

стиле» на всем протяжении XIX в. Официальные направления, и в частности различные модификации «византийского стиля», были во многом близки по духу выспренним «патриотическим» пьесам Н. Кукольника, выражавшим те же идеи:

«...Внизу лежит обширная Москва,

Вокруг нея теснятся города,

Огромна Русь от моря и до моря!

Орлы сидят на четырех концах!

На севере безбрежный океан,

На юге — нет конца! Все это Русь!» 4

Но этой официальной линии «русского стиля» противостояло живое движение новых демократических тенденций в художественной жизни России второй половины XIX в. В отличие от официальных ретроспективных устремлений, нашедших выражение в «византийском стиле», эти тенденции, исходящие из романтического понимания народности, выражались в постоянном обращении художников, музыкантов, архитекторов к народному творчеству. Знаменовавшее собой «открытие» огромного пласта современной национальной художественной культуры, обращение к народному творчеству было во многом связано не только с претворением его художественных традиций, но и со стремлением к приобщению к народной жизни, характерным для очень многих сторон социальной и культурной жизни России, в особенности в пореформенный период, и в свою очередь было связано с просветительской ролью искусства. Эти общие тенденции получили в архитектуре особое, наглядное и конкретное, хотя и более внешнее истолкование, что во многом объяснялось спецификой этого вида искусства. Поначалу это выражалось в романтизации народного быта и в создании идеализированных образцов крестьянского жилища, возникших, как уже говорилось выше, еще в 1820—1840-х годах. Но если первые деревянные постройки в «русском вкусе» — «пейзанские» избушки в пригородных резиденциях, построенные такими мастерами, как К. Росси, О. Мон-ферран, А. Штакеншнейдер, еще вызывают ассоциации с идеализированными образами романтических баллад Жуковского, если знаменитая Погодинская изба в Москве (1850-е годы, арх. Н. В. Никитин) еще может быть уподоблена русской поддевке, которую так демонстративно носили дворяне-славянофилы, то в дальнейшем это движение приобретало все более широкий, реальный, далекий от мистификации и игры характер. Разница здесь заключалась не столько во введении новых типов зданий, новых композиционных приемов и новых вариантов декоративных форм, но и во все более демократической направленности, состоявшей не только в характере избираемых народных прообразов, но и в чем-то более глубоком — в противопоставлении единичности, рафинированности первых построек в «русском вкусе» поискам образного языка, пригодного как для массовых деревянных сооружений нового типа, так и для уникальных зданий, одинаково понятного не только изощренному в искусстве человеку, но и народу. Эти во многом утопические поиски, которые велись уже с конца 1860-х годов, были в чем-то близки к идеям, вызывавшим к жизни просветительские издания для народа, и даже отчасти к тем беседам, с которыми ходили в народ семидесятники.

Этой внутренней близостью столь различных явлений отчасти можно объяснить то, как мог, например, В. В. Стасов, столь трезво осознавший все противоречия современной ему западноевропейской архитектуры эпохи капитализма и аналогичных ей явлений в отечественном зодчестве, последовательно отделять от них стилистические искания «русского стиля». Этот вопрос, как представляется, может быть решен, лишь исходя из всей совокупности общественно-исторических условий в России этого времени и той особой ситуации, которая сложилась в пореформенный период. При этом необходимо помнить, что фактически в эти годы была впервые осознана и поставлена задача освоения в русском искусстве народного национального наследия — явление, необычайно характерное для всей эпохи в целом и являющееся одним из проявлений историзма в художественном сознании.

Самая атмосфера художественных поисков эпохи была необычайно благоприятной как для развития определенных течений «русского стиля» в архитектуре, так и для восприятия их в контексте всей русской художественной культуры, во многом связанной с трансформацией народных начал. Такие искусства, как музыка, живопись, литература с их разносторонними поисками народности, словно вовлекли в сферу своих достижений и современное им зодчество, которое не могло не испытывать воздействия передовых идей и устремлений своей эпохи.

Кажется не случайным, что зарождение и развитие на рубеже 1870-х годов наиболее демократического по своей сущности направления «русского стиля» в архитектуре, связанного с именами В. А. Гартмана и И. П. Ропета, почти точно совпало с расцветом определенного направления в русской музыке, воплощенного в произведениях композиторов «Могучей кучки». Кроме чисто личных, человеческих связей между представителями обеих групп, это знаменовало еще и близость творческих воззрений, хотя и по-разному преломляющихся в каждом виде искусства. Поиски «народности», под знаком которых развивалось русское искусство, означали не просто интерес к национальной истории, не только усвоение национальных традиций, но и обращение к народной жизни, стремление постичь народное художественное творчество, выступавшее как основной носитель этих традиций. В нем искали и находили источник вдохновения для современного профессионального искусства мастера самых разных видов художественного творчества той эпохи, хотя их произведения и нельзя сравнивать с точки зрения художественных результатов.

«Распространяться о значении народных песен незачем,— писал в конце XIX в. Ц. А. Кюи.— Замечу только, что среди народных песен всех национальностей наши занимают особенно высокое место по своей красоте, разнообразию, оригинальности, богатству содержания и по тому громадному влиянию, которое они имели на всех почти без исключения наших лучших композиторов: Глинку (особенно в «Иване Сусанине»), Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова. Они служили для них богатым источником вдохновения, из них они черпали тот народный колорит, который составляет одну из особенностей их оперных произведений» 5.

При этом, несмотря на специфику художественного языка в каждом из искусств, предопределившую их различные эстетические достоинства, в них не могли не проявляться те общие черты, присущие эпохе в целом, которые во многом обусловили и отдельные качества «русского стиля» в архитектуре. Если попытаться обобщить эти особенности, то можно сказать, что основной из них была своего рода «программность» определенных течений русского искусства, стремление в наиболее конкретной образной форме выразить демократические идеи своего времени.

«Программность» искусства, исходящая из своеобразной конкретизации художественных образов и связанных с ними исторических или литературных ассоциаций, во многом отражала то тяготение к литературности художественного языка, которое сказалось в самых разных областях художественного творчества. Отчасти это было проявлением и того стремления к обогащению средств художественной выразительности и расширению сферы воздействия отдельных искусств, которое исходило из романтических концепций и было, в частности, в большой мере присуще музыкальной культуре этого периода. «Чем шире пределы искусства, тем лучше, это тоже один из симпатичных принципов новой русской школы. Музыка более всего способна к выражению и передаче душевных настроений; но кроме того, она способна вызвать в воображении слушателя некоторые образы, подсказанные программой. Отсюда законность программной музыки» 6,— утверждал один из композиторов «Могучей кучки».

Характерно, что программность музыки, свойственная всей европейской музыкальной культуре этой эпохи, нашла наиболее полное выражение в тех течениях русской музыки, которые были тесно связаны с поисками народных начал.

«Открытие в 1862 году в Новгороде памятника тысячелетия России,— писал, например, М. А. Балакирев,— было поводом к сочинению симфонической поэмы «Русь», которая была первоначально издана под названием «1000 лет». В основание сочинения взяты мною три темы народных песен из моего сборника, которыми я желал охарактеризовать три элемента нашей истории: язычество, московский уклад и удельно-вечевой элемент, переродившийся в казачество. Борьба их, выраженная в симфоническом развитии этих тем, и сделалась содержанием инструментальной драмы» 7. Подобная предельная конкретность музыкальных образов, невозможная в предыдущую эпоху, была свойственна не только музыке и лучше всего свидетельствовала о сознательном стремлении к «расширению пределов» каждого искусства. Самый памятник тысячелетия России, сооруженный по эскизам художника (а не скульптора!) М. О. Микешина, в виде грандиозной «державы», окруженной героями русской истории, был не менее ярким образцом той же тенденции.

Самая возможность черпать вдохновение в произведениях других видов искусства, близких по своей идейной, содержательной сущности была необычайно показательной для этого времени. При этом характерно, что создаваемые на этой основе произведения не всегда оказывались равнозначными по своим художественным достоинствам. Наиболее ярким примером подобной неадекватности являются гениальные, во многом опережающие свое время «Картинки с выставки» Мусоргского, созданные, как известно, на темы рисунков архитектора В. А. Гартмана, виденных композитором на его посмертной выставке в 1874 г. 8 Между тем эти рисунки, вдохновившие Мусоргского на его музыкальные шедевры, по своим художественным достоинствам были далеко не так совершенны. Известный ореол, романтический отблеск, во многом предопределивший их восприятие, был одной из характернейших особенностей всей художественной эпохи, придавая многим произведениям искусства тот подтекст, тот глубокий и многозначный смысл, который был близок и понятен современникам. Во многом этим объяснялись и оправдывались и заимствованность художественных средств, и повествовательность, литературность художественных образов, поскольку их объединяла общность определенных идей. «Русскому стилю» 1870-х годов также было присуще бывшее знамением времени стремление выйти за пределы узких рамок специфически архитектурного языка, найти приемы, наиболее полно воплощающие ту художественную программу, тот архитектурный образ, который становился носителем определенных демократических идей, и прежде всего идеи народности в искусстве. Вместе с тем надо сказать, что эта заданная программность получила в архитектуре наиболее приблизительный, огрубленный оттенок во многом из-за специфики ее образного языка.

Если народность изобразительного искусства никогда не понималась в XIX в. как прямое заимствование форм народного творчества, если народность русской литературы никогда не сводилась к народному языку и народному сюжету, то практически именно так обстояло дело с русской архитектурой. Очень долгое время именно внешняя форма, народный мотив, декоративная деталь трактовались как воплощение народных начал, как символ национального зодчества. «Возможно ли народное зодчество и как отыскать его начала, как создать его правила? Оно возможно только посредством изучения и разложения оставшихся памятников» 9,— писал В. А. Соллогуб в 1845 г. Перед зодчими им ставилась «великая и прекрасная задача посредством мелких украшений, отдельных частей, уцелевших подробностей, посредством всех указаний, разбросанных по России, воссоздать исчезающее искусство... Зачем уничтожать те странные фантастические формы, те чешуйчатые крыши, те фаянсовые наличники и подоконники, те изразцовые карнизы, заменяющие на севере камень и мрамор, которые так живописны для взора и придают каждому зданию такой нежданный и своебытный вид. Пусть зодчество водворит на Руси народное искусство, а за ним последует и живопись, и ваяние, и музыка» 10.

«А. М. Горностаев первый из архитекторов обратил у нас внимание на оригинальные узоры русских полотенец и на резную раскрашенную орнаментацию русских изб и всяческих предметов обихода русского крестьянина. Раньше всех он внес эти элементы в новую русскую архитектуру. Последствия этого открытия были громадны. Теперь уже без этих вновь появившихся, но по существу самых старинных и коренных элементов никакой наш художник не обходится» 11,— утверждал в начале 1880-х годов В. Стасов.

Между этими двумя высказываниями двух, совершенно различных по своим общественным взглядам авторов прошло почти четыре десятилетия. Но самый подход к архитектуре имеет у них много общего, несмотря на то что первый из них еще не мог видеть в русской практике ничего, кроме ранних церквей К. Тона и придворных избушек в пригородах Петербурга, и не был связан с архитектурой даже как дилетант. Другой же, маститый критик, знаток русского искусства, человек, с детских лет близкий к архитектуре, фактически придерживается тех же взглядов, уже подводя итоги многолетней архитектурной практики мастеров «русского стиля». Оба эти высказывания роднит самый подход к архитектурному образу как к такому сочетанию декоративных форм, самое происхождение которых служит главным мерилом художественности. При этом характерно, что почти все современники видели преимущества «русского стиля» прежде всего именно в его декоративной, «смысловой», повествовательной, даже символической стороне.

«Наш современный русский стиль заимствует мотивы не из основных форм расположения древнего здания, не из тех немногих конструктивных его элементов, которые были обработаны самобытною жизнью народа среди известной обстановки, как это делается на Западе с романским и готическим стилями, но ограничивается воспроизведением и разработкой орнаментов русского происхождения... В погоне за оригинальностью наше современное искусство жадно хватается за всякий мотив для орнаментации, который отыскивается в старине или в народе, и создает из этого исподволь новый русский стиль» 12,— писал в середине 1870-х годов архитектор Л. В. Даль.

Отчасти эту особенность «русского стиля» можно объяснить тем, что присущая эклектике в целом некая внешняя «изобразительность», позволяющая вызывать те или иные образные ассоциации путем введения определенных декоративных форм, получила в русской архитектуре, и в частности в «русском стиле», особое преломление, связанное с воплощением тех общественных идей, которые волновали умы. Архитектура «русского стиля» 1870-х годов рассматривалась как своего рода вещественное воплощение неуловимых начал народности, как отражение демократических взглядов, выраженных в визуальной «общедоступной форме». Народнические устремления части русской интеллигенции в этом смысле совершенно органично были связаны с теми поисками «русского стиля», которыми была окрашена практика русской архитектуры в течение 1870-х годов. Опосредованное восприятие национальных течений в архитектуре, получившее наиболее полное выражение в известных высказываниях Стасова, было, как уже отмечалось, во многом связано с сохранением и трансформацией романтических идей, которые продолжали определять многие стороны художественной и общественной жизни России того времени.

Последнее выражалось несравненно шире, нежели просто в определенных стилевых признаках романтической художественной школы, а скорее в сохранении некоего романтического мироощущения, пронизывавшего определенные течения русского искусства и во многом предопределявшего убежденность в действенной силе искусства, в его высокой преобразующей миссии.

Восторженные высказывания Стасова приобретают в этом случае исторически объективный смысл, и его уверенность в огромных успехах современной ему архитектуры получает прочное обоснование во всей системе художественных взглядов эпохи. «В течение последней четверти столетия русская архитектура сделала такие огромные шаги вперед, что просто глазам своим не веришь, когда станешь сравнивать ее создания с тем, что делал предыдущий период»13,— писал Стасов в начале 1880-х годов, во многом относя эти успехи за счет «русского стиля»: «Люди; в течение двух почти столетий не сделавшие ничего замечательного по части чужих форм и идеалов, вышли сильными, оригинальными и замечательными, только дотронувшись до тех элементов и материалов, которые были им близки и родственны» 14.

Такой примат идейной содержательной стороны, свойственный восприятию архитектуры, был связан с более общими явлениями в художественной жизни того времени. За конкретными формальными признаками искали то высокое содержание, тот гуманистический смысл, ту конкретную «программу», которые в большой мере предопределяли и оправдывали выбор тех или иных декоративных мотивов в «русском стиле», направленных к созданию определенных образных представлений.

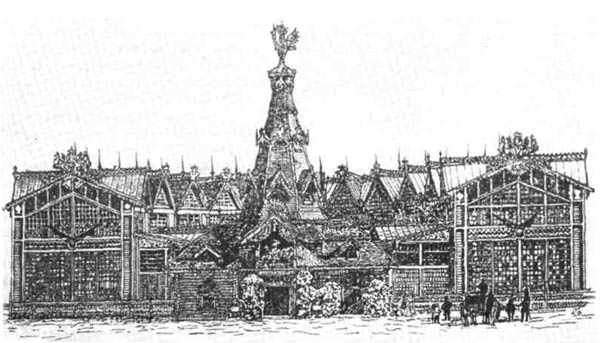

Если, с одной стороны, нарастающие демократические тенденции в русской архитектуре были связаны с формированием и все более широким распространением массовых типов сооружений, то, с другой стороны, они выражались в самой наглядной форме в таких уникальных зданиях, которые носили явный отпечаток декларативности. Речь идет о создании русских выставочных павильонов, где в наиболее сильной степени были выражены те черты, которые стали характерными для деревянной архитектуры второй половины XIX в.

Просветительские тенденции, которые были столь свойственны художественному мышлению этого времени в целом, нашли благодатную почву в архитектуре первых выставочных павильонов, предназначенных для самых широких масс, которые, по выражению Стасова, должны были ощущать, «что тут их торжество... что тут их и дворец, и университет, и бальная зала, и триумфальная арка». 15

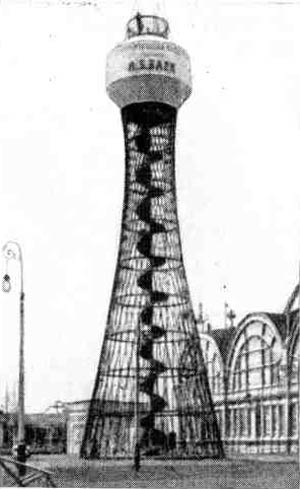

Кажется не случайным, что наряду с проектированием особняков и загородных дач, земских школ и больниц ведущие мастера наиболее демократической ветви «русского стиля» — Гартман и Ропет так много внимания уделяли разработке выставочных зданий, этой, казалось бы на первый взгляд, второстепенной, боковой ветви в системе архитектуры XIX в. Однако эти сооружения, временные по самой своей сущности, связанные с эпизодическими, преходящими событиями и не рассчитанные на «жизнь в веках», эти сооружения по парадоксальности, свойственной многим художественным явлениям второй половины столетия, оказались наиболее яркими, этапными произведениями архитектуры, наиболее мобильно откликающимися на все запросы времени и наиболее глубоко отражающими стилевые достижения архитектуры и новшества строительства. Это в полной мере касалось не только знаменитых, эпохальных выставочных сооружений Западной Европы, таких, как Хрустальный дворец (1851), Эйфелева башня (1889) или Галерея машин (1889), но и тех, сравнительно скромных по масштабам, русских выставочных павильонов, которые были созданы сначала на первых политехнических выставках в России, а затем и на всемирных выставках за границей. Но при этом уже в первых сооружениях этого типа в России обнаружилось значительное отличие в самом отношении к задачам выставочного строительства по сравнению с европейскими зодчими, которое сохранялось на всем протяжении XIX столетия, обусловив формирование совершенно особого типа выставочных зданий. Вместо огромных, технически совершенных выставочных сооружений Западной Европы, создаваемых на основе новаторских металлических конструкций и потому неизбежно сохраняющих значение, далеко превышающее как время функционирования определенной выставки, так и ценность многих капитальных сооружений, в России создавались заведомо временные выставочные постройки, более соответствовавшие локальным задачам и воплощавшие прежде всего не столько технические достижения, сколько те демократические общественные воззрения и художественные идеалы, которые были наиболее характерны для этой эпохи.

Может быть, самая временность, «преходящесть» этой архитектуры предоставляла зодчему больше творческих возможностей, позволяла сделать это сооружение своеобразной творческой декларацией, заявкой на будущее. Самое значение выставочного павильона, рассчитанного на посещение десятками тысяч людей из самых различных социальных слоев, и его изначальная «неутилитарность» предоставляли свободу для поисков особого художественного образа, в условиях России того времени приобретавших подчеркнуто демократическую направленность.

Сложнейшее совмещение самых различных функций сочеталось с архитектурным образом, который мы сейчас назвали бы плакатным — павильон должен был привлекать своей новизной, нарядностью, необычностью. Вместе с тем здесь не могли не получить отражения национальные традиции, хотя бы и понимаемые так, как их понимали во второй половине XIX в., тем более что идея ярмарочных «балаганов» не могла не повлиять на устройство первых выставочных павильонов. К этому надо добавить, что самый внешний вид павильона должен был о многом «говорить» посетителям из народа, среди которых большинство оставалось неграмотным. «Уж если есть на свете страна и народ, кому эти выставки более чем кому-нибудь нужны и полезны,— то это именно Россия и русский народ» 16,— писал Стасов о всемирных выставках, и эти слова вполне относились и к выставкам всероссийским.

Приобщение России к практике всемирных выставок было достаточно поздним, хотя в самой России уже с 1830-х годов стали развертываться то в Петербурге, то в Москве первые выставки отечественных промышленных товаров, свидетельствовавшие о новом этапе в развитии русской экономики 17. Эти выставки, размещавшиеся то в обширных залах пакгаузов Биржи, то в огромных пространствах московского Манежа, еще не имели особых выставочных зданий. Первым выставочным сооружением стал павильон на Мануфактурной выставке 1870 г. в Петербурге 18. Его созданию предшествовало зарождение в европейской и русской архитектуре таких тенденций, которые делали вполне закономерным оформление первого русского выставочного павильона именно в «русском стиле».

Известно, что Гартман, совершая в конце 1860-х годов свое пенсионерское путешествие по Европе, специально приурочил возвращение в Париж к Всемирной выставке 1867 г. и находился там до ее окончания 19. Более того, он предлагал оформить Русский отдел выставки силами архитекторов-пенсионеров Академии художеств, находящихся за границей, и, несомненно, имел при этом определенные замыслы этого оформления 20. На него не могли не повлиять впечатления от выставочной архитектуры Парижской выставки, причем несомненно, что эти впечатления не всегда были положительными. В частности, у Гартмана, как и у Стасова, не могли не вызвать протеста те неудачные попытки придания Русскому отделу «национального колорита», которые предпринимались без какого-либо участия видных русских зодчих на Всемирной выставке в Париже.

«Один который-то из распорядителей взял да и заказал приличные рисунки с немного прилганною, впрочем, национальностию, да потом эту изготовленную уже наперед архитектуру натянул, как мундир, на всю русскую выставку сплошь» 21. Нельзя сказать, чтобы этот отзыв не свидетельствовал о достаточно проницательном взгляде В. В. Стасова на первые образцы «русского стиля», образцы, от которых не мог так или иначе не отталкиваться В. А. Гартман в своих, тогда еще не осуществленных замыслах.

«У нас было выстроено внутри общего дворца что-то вроде большой галереи в национальном русском архитектурном стиле,— писал В. Стасов о Русском отделе 1867 г. в Париже. Над рядом толстопузых кубышек, покрытых резьбой и красками, возвышались острые треугольники наших изб, опять от одного конца до другого покрытые вырезными орнаментами и раскрашенными узорами; внутри таких участков, огороженных этой разноцветною русской стеной, виднелись шкапы, витрины и столы, опять-таки в народном русском стиле, с конскими головами, выступами, перехватами и колонками. Иностранцы любовались и довольны были этими национальными обращиками» 22. Этот полуиронический отзыв достаточно далек от тех восторженных оценок «русского стиля», которые мы привыкли связывать с именем Стасова. 23

Более того, можно утверждать, что Стасов глубже многих ощутил противоречия современной ему архитектуры, осознавая их природу, хотя нередко сознательно подчинял избранной им тенденции непосредственность первоначальных оценок, соответственно тем задачам, которые он ставил перед русским искусством в целом. Противоречивость оценок в полной мере коснулась и отношения его к «русскому стилю». С одной стороны, он не мог не ощущать оттенка сусальности, фальши, экзотической «азиатчины» первых русских выставочных павильонов за границей, выполненных в «русском стиле». С другой — по аналогии с другими искусствами и по своим убеждениям Стасов не мог не приветствовать в них разработку национальных мотивов, что при общей для всей архитектуры той эпохи декоративной «изобразительности» создавало определенный художественный образ, аллегорически воплощавший идеи, связанные с возрождением народного зодчества. Разрыв между свежестью впечатления и последующей его сознательной адаптацией, направленной к утверждению определенных положительных идей, необычайно ярко проявлялся и в первых стасовских оценках образцов «русского стиля», и в частности в оценке первых павильонов всемирных выставок. Это касалось не только образцов «русского стиля», но и тех небольших заграничных выставочных зданий, созданных европейскими мастерами, на примере которых Стасовым было впервые отмечено зарождение неких общих тенденций в западноевропейской архитектуре, связанных с использованием традиций народного творчества.

Наряду с огромными пространствами главных павильонов, с их оригинальными композициями и смелыми металлическими конструкциями, с широким введением стекла 24, наряду с изобильной декоративной лепкой отдельных выставочных зданий на европейских всемирных выставках начинают появляться с начала 1870-х годов небольшие частные павильоны, архитектура которых демонстрировала явное развитие идей романтизма. Впоследствии, уже в начале XX в., эти идеи трансформировались в определенных течениях стиля «модерн», известных под названием «национального романтизма».

«Мне хотелось бы обратить внимание читателя,— писал Стасов о венской Всемирной выставке 1873 г.,— на множество построек деревянных, которые хотя и в новое время возникли, но имеют в себе черты чего-то особенного, самобытного, почти равняющегося силе национальности... Всюду эта новая деревянная архитектура ярко блещет своими формами, перекрещивающимися бревнами, резными наверху решетками и балкончиками; красивыми рядами зубцов и прорезных узоров, живописными крышами, то острыми и высокими, то низкими и плоскими, наконец, бесконечным разнообразием окон и дверей, окруженных колонками, пилястрами, узорчатыми наличниками и навесами,— и все это покрытое богатыми, прекрасно сложившимися красками» 25.

«Венгерский дом», «шведский домик», «словацкий, штирийский, кроатский, тирольский крестьянские домики» представляли собой рестораны, павильоны отдельных фирм, открывая тот бесчисленный ряд «национальных» выставочных зданий, в которых все большее место стали занимать русские павильоны. Судя по описаниям Стасова, которые могут быть приложимы к любому из них, принципиально они почти не отличались, и та, заранее заданная сельская экзотичность, которая определяла преувеличенность каждого приема, была им прекрасно почувствована. «Не иначе, как сюда, могу я, между прочим, отнести и «русскую избу г. Громова»,— писал он далее о выставке 1873 г. в Вене.— Как национальная постройка, как обращик русского народного жилища, эта изба, конечно, забавна и карикатурна. Отроду русский народ не жил в таких элегантных, дорогих, лакированных, франтовски напомаженных домах, и никакая критика не могла бы беспощаднее утопить эту «лже-избу», как русские плотники, строившие ее собственными руками, но по плану архитектора-рисовальщика» 26.

И все же, хотя социальная фальшь подобных зданий была очевидна, Стасов считал необходимым поддержать это начинание во имя тех идей народности в современном зодчестве, воплощение которых он видел в «русском стиле», уже обогащенном к этому времени первыми произведениями Гартмана на выставках в Петербурге и в Москве. «Но если видеть в этой постройке,— писал Стасов далее о «русской избе» в Вене,— лишь новейшую вариацию на старинные, в самом деле национальные темы — то отчего же бы и не похвалить ее... Такие попытки нового творчества на старые темы хороши... в этом нам отставать от других нечего, и чем более мы будем хлопотать о том, чтобы двигаться в архитектуре, опираясь на давнишние коренные наши мотивы,— тем лучше». 27 И далее, разом, чтобы уже окончательно покончить с собственными сомнениями: «Все пропорции этой постройки, ея ворота, двери, окна, размеры комнат, форма печей, все мотивы резьбы внутри и снаружи, по большей части взятые (по нынешней, очень хорошей моде) с вышивок и полотенец,— прекрасны и элегантны» 28. Так «элегантность» избы неожиданно предстает уже не как недостаток, а как положительное качество, и все критерии по отношению к «русскому стилю» приобретают совершенно особую специфику, ибо «в этом нам отставать от других нечего». Противоречивость подобных оценок ярко отражала противоречия самой архитектуры того времени. Начав с одного подхода к архитектуре— социального, демократического, Стасов завершает свой отзыв с совершенно другой точки зрения — касаясь лишь образной, «идейной», изобразительной стороны архитектуры. При таком подходе уже совершенно закономерным и оправданным представлялось появление первых русских выставочных павильонов в «русском стиле», бывших как бы воплощением образов народного зодчества. По-видимому, Гартманом, фактически открывшим новую страницу в истории русской архитектуры, в соответствии именно с этими запросами своего времени был сознательно избран путь, связанный не с «техницистскими» направлениями в выставочном зодчестве, а с теми явлениями, которые свидетельствовали о попытках освоения национального наследия и были присущи, как мы видели, не только русской, но и европейской архитектуре этих лет. Однако в условиях русской действительности, в исторической ситуации 1870-х годов это обращение к народным истокам носило несколько иной, чем в Европе, более декларативный,более жизненно насущный характер, отражая специфическим языком архитектуры демократические взгляды и определенные общественные воззрения наиболее прогрессивной части русской интеллигенции.

Другим качеством, обнаружившимся при создании многих выставочных павильонов, в особенности на Политехнической выставке 1872 г. в Москве, были поиски новых конструктивных решений и таких строительных приемов, которые могли бы получить более широкое распространение. В этом отношении оказывалось вполне оправданным обращение к дереву, как к традиционному русскому строительному материалу, продолжавшему оставаться в XIX в. наиболее дешевым и общедоступным.

«Демократизм», которого искали архитекторы, был таким образом заложен уже в самом материале сооружения. Не случайно первый вариант выставочного павильона в Петербурге, созданный В. А. Гартманом в 1869 г., т. е. вскоре после возвращения его из пенсионерской поездки за границу, был рассчитан на исполнение в дереве 29. Его применение имело и еще одно преимущество, особенно важное в условиях возрастающего разрыва между реальной основой здания и декоративными украшениями, наносимыми вне всякой связи с подлинным строительным материалом. Дерево впервые за долгое время возвращало архитектуре то единство декоративной и конструктивной формы, которое выражалось не только в единстве материала, но и в изначальной функциональности деревянных декоративных деталей, еще не до конца утративших эти качества. В этом отношении сооружения «русского стиля» были близки к образцам «кирпичного стиля».

Подлинность, «правдивость» строительного материала, его «открытость» как одно из средств художественной выразительности — все это было определенным завоеванием на фоне «капитальных» оштукатуренных зданий эклектики, завоеванием, оказавшим несомненное влияние на дальнейший ход развития архитектуры. Ведь и в классике деревянный сруб обычно маскировался толстым слоем штукатурки, придающим зданию вид каменного. Теперь дерево оставалось открытым, определяя выразительность здания, его фактуру и пластичность. Разновеликие деревянные объемы составляли единую живописную композицию, подобную композиции созданной Гартманом дачи Ф. И. Мамонтова в селе Кирееве под Москвой (1871). Совершенное новое впечатление пластичности архитектурных масс должно было производить это здание из выступающих, уходящих в глубину, возвышающихся один над другим срубов, здание, где ни один фасад не повторял другой и где фактура дерева со светотенью круглящихся бревен и нависающих кровель была более выразительна, чем декоративные детали. Эта композиция, в чем-то исходившая из хоромного зодчества Руси, была близка по своей структуре и к современным завоеваниям архитектуры, и прежде всего к созданным в середине века загородным виллам Боссе, где принцип свободной асимметричной планировки лежал в основе архитектурной выразительности всего здания.

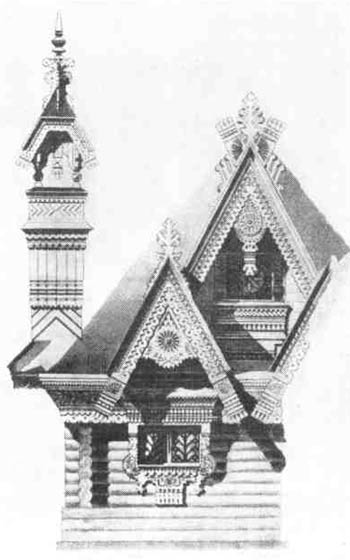

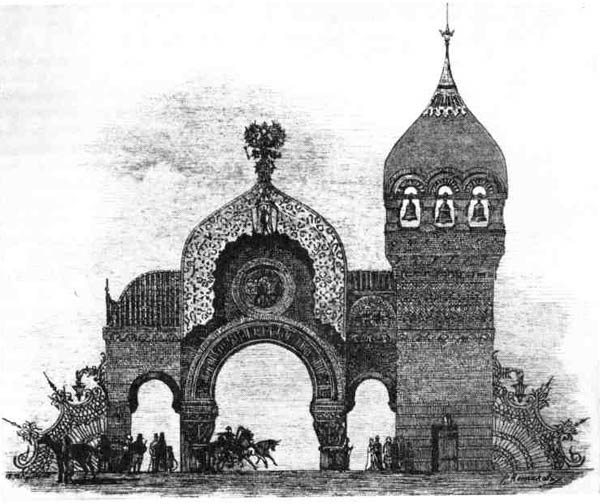

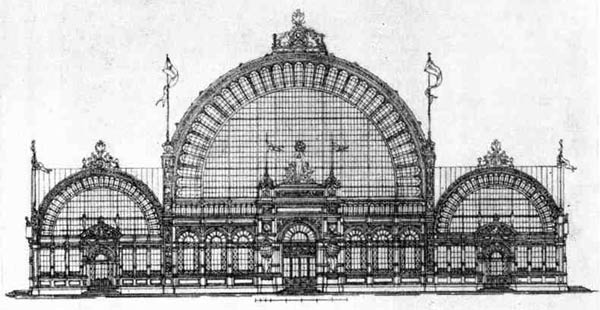

Та же пластика объемов читается в сохранившихся изображениях выставочного павильона, построенного Гартманом в 1872 г. на Политехнической выставке в Москве. Созданный Гартманом павильон Военного отдела совмещал легкие деревянные конструкции основной части, образующей полукруг в плане, с бревенчатыми срубами главного входа, увенчанного приземистой шатровой башней, разделенной на ярусы. Введение этого шатрового завершения, воспринимавшегося на фоне башен Кремля, близ которых располагался павильон, было, несомненно, продиктовано желанием вызвать определенные ассоциации с древним русским оборонным зодчеством, с его деревянными стенами и крепостными башнями. Эта образная ассоциативность, столь характерная для эклектики в целом, приобрела здесь какие-то новые черты, говорящие о поисках и зарождении особых приемов, еще не получивших эстетического воплощения. Это выражалось и в подчеркнутой массивности срубов, сложенных из толстых бревен, причем отдельные объемы кажутся словно грубо сколоченными, связанными между собой, и в форме маленьких окон, и в почти полном отсутствии обычной деревянной резьбы.

Этот оттенок грубости, преувеличения, почти варварства в отдельных вещах Гартмана явно свидетельствовал о желании вырваться за рамки привычных, спокойных схем эклектики к иной образной выразительности, к наглядной символике форм, к монументальным «героическим» архитектурным образам.

|

|

|

В. А. Гартман. Павильон Военного отдела на Всероссийской выставке 1872 г. в Москве. Гравюра 1870-х годов |

|

|

|

В. А. Гартман. Проект городских ворот в Киеве. Фасад, 1869 г. |

С этой точки зрения особенно показателен столь неорганичный, почти чудовищный в деталях ранний проект Гартмана, как «Городские ворота в Киеве». Уже здесь содержалось, хотя еще и в очень наивной форме, стремление к созданию сказочного, театрализованного, почти гротескного архитектурного образа. Неуравновешенность нарочито асимметричной композиции, преувеличенные размеры тяжелого шлема-купола, подчеркнутая массивность каменных стен — все говорило о зарождении каких-то новых формальных поисков, нового образного языка, основанного на экспрессии и подчеркнутой пластичности форм. Видимо, именно эти качества имел в виду Л. Даль, отмечая «до дикости оригинальные» работы В. Гартмана 30. Этот оттенок экспрессии в проекте Гартмана был очень тонко почувствован и Мусоргским. Образ героических «Богатырских ворот» в чем-то должен был соответствовать тем образным поискам, которые отличали «Картинки с выставки». Не просто прозаические ворота, не «городские ворота», а именно «Богатырские ворота» увидел Мусоргский в проекте Гартмана, и это было необычайно симптоматично. Видимо, не случайно он закончил «Картинки с выставки» именно этим героическим аккордом, а не бытовыми, пусть изящными и лирическими, «зарисовками» с натуры, сделанными совсем в иной манере.

Наряду с этими явными формальными поисками выразительности, которые можно было бы назвать первыми поисками экспрессивной формы, если бы они не носили еще столь наивного, даже беспомощного, характера, в творчестве Гартмана явственно обнаруживалась и другая линия, также имевшая решающее значение для последующего развития русского зодчества — тенденция к разработке смелых конструктивных решений. Фактически именно им были впервые введены в практику деревянные сборные конструкции, позволявшие перекрывать большие пространства театральных залов. Задача создания народного театра была одним из увлечений Гартмана, создавшего уже в 1870 г. проект народного театра для Петербурга, который не был осуществлен. Построенный им двумя годами позже, в 1872 г., деревянный Народный театр на Варваринской площади в Москве оказал несомненное воздействие на дальнейшее формирование театра этого типа. «Тут не было никаких почти внешних украшений,— писал В. Стасов,— и все дело состояло в одном конструктивном скелете: так своеобразен был этот театр, разбирающийся по брёвнушку и необычайно стройный». 31

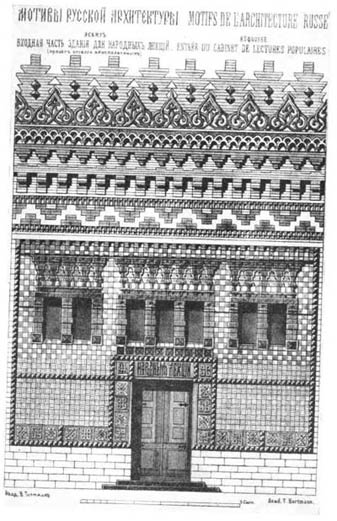

Кроме разработки таких уникальных крупных сооружений, самое построение которых было рассчитано, однако, на повторяемость, на массовое применение, чему способствовала в первую очередь предельная простота сборных деревянных каркасных конструкций, делающая их доступными для широкого распространения, Гартман вел поиски новых приемов проектирования кирпичных зданий в «русском стиле». Его первые кирпичные сооружения в этом стиле, как и деревянные, были далеки от каких-либо конкретных исторических прообразов, демонстрируя совершенно новое для эклектики отношение к пластике стены, составляющей единое целое с украшающим ее рельефным полихромным кирпичным орнаментом. Каковы бы ни были художественные достоинства таких работ Гартмана, как «проект входной части здания для народных лекций» (1870), оставшийся неосуществленным, или типография Мамонтова в Москве (1872), после утратившая полихромию и свой первоначальный вид, самый прием совмещения архитектурной декорации с кирпичным «телом» здания был принципиально новым для тех лет и открывал при этом широкие возможности для массового строительства, поскольку такая кирпичная орнаментация оказывалась несравненно более экономичной, чем штукатурка и декоративная гипсовая лепка на фасаде зданий. Не случайно именно этот принцип пропагандировался впоследствии сторонниками так называемого «кирпичного стиля», нашедшего применение прежде всего в массовых небольших сооружениях — жилых домах, школах, больницах, станционных зданиях и т. п., а также в крупных зданиях делового характера, и прежде всего — в комплексах учебных заведений и больниц. Именно эта общедоступность найденных Гартманом приемов подчеркивалась и Стасовым, когда среди других построек Гартмана он особенно отмечал типографию Мамонтова в Москве в Леонтьевском переулке «всю цветную, и снаружи и внутри, и, главное, без всякой раскраски и прилепов, а от начала и до конца из цветных кирпичей с поливой разной формы и объема, нарочно заказанных, но до того дешевых, что они могут быть доступны для каждой почти постройки» 32.

Это последовательное соблюдение единства строительного и декоративного материала было в большой мере заимствовано из древнерусского зодчества с его неподдельной органичностью, хотя, казалось бы, трудно говорить об органичности в достаточно уязвимых «поисковых» работах Гартмана.

В них хочется подчеркнуть еще одну особенность — почти полное отсутствие определенных конкретных прообразов. Если отвлечься от тех привычных скептических оценок, которые принято, хотя и с известными оговорками, давать творчеству Гартмана, то можно увидеть в нем первые попытки совместить черты национального народного искусства с требованиями современной архитектуры, с ее новыми композиционными, пространственными, техническими и конструктивными особенностями. Возросшие масштабы зданий, крупные залы общественных сооружений, увеличение этажности жилых домов, своеобразная «раскрытость», незавершенность композиции протяженных уличных фасадов зданий — все это требовало каких-то совершенно иных приемов, нежели те, которые могли быть в готовом виде заимствованы в древнерусском и народном зодчестве.

Может быть, отчасти этим и следует объяснить то, что в поисках более широких аналогий Гартман обратился в своем творчестве не только и не столько к народному зодчеству, но и к народному прикладному искусству в целом, вплоть до народных вышивок. При всей уязвимости и спорности такого прямого обращения и заимствования мотивов из тех самых «полотенец», которые так приветствовал Стасов, при всей неорганичности такого переведения вышитых орнаментов в совершенно другой материал и в качественно иной контекст, оно было в какой-то мере оправдано теми задачами, которые ставил перед собой мастер, а главное, теми формальными закономерностями, которыми отличалось народное прикладное искусство, и в частности — орнаменты собранной им богатейшей коллекции русских полотенец.

Прежде всего к ним можно отнести определенную повторяемость мотива, мерность ритма, практическую нескончаемость узора, который может быть продолжен в любую сторону. Эта повторяемость разнообразилась введением таких приемов, как зеркальное изображение отдельных фигур — птиц, зверей и пр.— с бесконечным числом осей симметрии, что во многом отвечало построению типичных для эклектики «незавершенных», «бесконечных» фасадов с их ритмической разбивкой одинаковых окон и невыраженностью композиционных акцентов, фасадов отражавших более глубокие закономерности архитектуры.

|

|

| В. А. Гартман. Проект здания для народных лекций. Входная часть, 1870 г. | В. А. Гартман. Типография Мамонтова в Москве. 1872 г. |

Наконец, именно в вышивках был прекрасно разработан тот отвлеченный геометрический орнамент, самое построение и ритм которого определялись прямоугольной сеткой нитей холста и полотна. Последнее давало возможность использовать вариации подобных орнаментов в кирпичных зданиях, где «сетка» кирпичной стены диктовала аналогичные приемы построения кирпичных узоров. О том, что эта возможность была вполне осознана Гартманом, свидетельствует, например, то, что многие свои чертежи, и в том числе рисунки кирпичных орнаментов фасадов и изразцовых печей 33, он строил на расчерченных в клетку листах, диктовавших определенный модуль и определенный ритм кирпичных узоров.

Если рассматривать с этой точки зрения осуществленные им здания, например фасад типографии Мамонтова в Москве, то обнаруживается, что все эти особенности — и повторяемость геометрических элементов, и незавершенность композиции с обеих сторон, и множественность осей симметрии — определяют характер этого кирпичного фасада с его своеобразной фрагментарностью построения. Выложенные из кирпича клеточки узоров почти дословно повторяют узоры вышивок, причем это сходство в первоначальном виде еще усугублялось полихромией кирпича, которая широко вводилась Гартманом. В этих цветных барельефных узорах было несравненно меньше общего со скромными кирпичными поребриками новгородских церквей или с полихромными изразцами ярославских храмов, чем с красочными рисунками вышитых полотенец.

Эти первые попытки привлечения в современную архитектуру каких-то неархитектурных, новых, свежих декоративных элементов, в том числе геометрических орнаментов, выражало стремление все дальше уйти от ордерных схем в архитектуре, стремление, подспудно определившее те дальнейшие поиски, которые впоследствии привели к стилистическим завоеваниям рубежа XX в.

Такое расширение круга первоисточников при всей его прямолинейности свидетельствовало о несомненном стремлении выйти за рамки привычных представлений об архитектуре, хотя бы ценой еще большей ее неорганичности. Ведь если в вещах Гартмана был преодолен разрыв между строительным и декоративным материалом, между пластикой стены и пластикой орнамента, то в них еще в большей степени обнаруживалась заимствованность самого декоративного мотива,— что было неизбежной данью эстетическим представлениям эклектики. Будучи блестящим рисовальщиком-графиком, Гартман не пренебрегал в своих проектах и этой сильнейшей стороной своего дарования, свободно оперируя разнообразными декоративными мотивами и вариациями. Но, за редкими исключениями, они никогда не нарушали конструктивной логики построения и не отличались той крайней перенасыщенностью, которая стала нарицательной в характеристиках так называемого «петушиного стиля», иронического наименования творчества рядовых последователей Гартмана, нередко утрачивавших и то чувство меры, и, главное, ту целенаправленность, которые определяли творчество его самого. Другое полуироническое наименование этого направления «русского стиля» — «ропетовщина», происходящее от псевдонима архитектора И. Н. Петрова (Ропет), также отражало скорее издержки творчества этого направления, чем недостатки самого Ропета.

Впечатление нагроможденности объемов, перенасыщения декоративными элементами отличало целый ряд проектов и построек в «русском вкусе»— загородных дач, павильонов, жилых домов, созданных последователями Гартмана и Ропета: И. Богомоловым, М. Кузьминым, И. Монигетти, В. Харламовым, М. Преображенским, Ю. Бруни и другими, работы которых, публиковавшиеся в 1873—1880 гг. в периодических выпусках «Мотивов русской архитектуры», на первый взгляд очень трудно дифференцировать. Их объединяют те приемы «свободного» асимметричного, обычно достаточно целесообразного решения плана, которые иногда' с трудом читаются в нагромождении отдельных объемов-срубов, образующих то неустойчивое равновесие, которое стало основным признаком «русского стиля» 1870-х годов. Впечатление, производимое ими, еще усугублялось насыщенной деревянной резьбой и пестрой раскраской деталей. Эти тенденции привели, с одной стороны, ко все более сложным, надуманным построениям, отличающим рядовые постройки, но с другой — к формированию особых приемов, основанных на живописной компоновке объемов, почти без привлечения декоративной резьбы. Последнее было присуще, например, некоторым работам архитектора Ю. Бруни, и в частности его даче Е. К. Умновой близ Петербурга, которую даже трудно причислить к «русскому стилю», настолько спокойны, нейтральны ее формы и скромен декоративный убор.

|

|

|

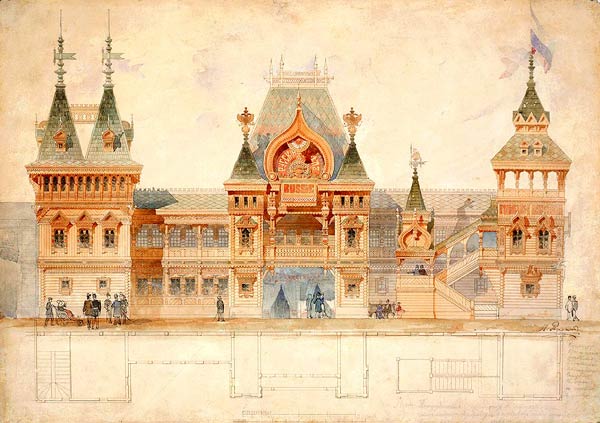

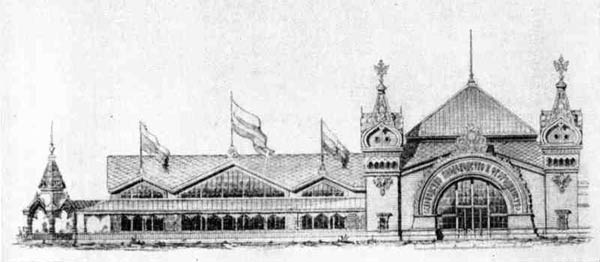

И. П. Ропет. Русский павильон на Всемирной выставке 1878 г. в Париже. Гравюра конца 1870-х годов |

|

|

Творчество В. А. Гартмана и И. П. Ропета обычно принято рассматривать совместно, не делая качественной разницы между ними. Лишь в последнее время появились отдельные монографические исследования 34 позволяющие лучше ощутить как различия в их творческой манере, так и то новое, что было привнесено в русскую архитектуру каждым из них.

Вступив на поприще архитектуры чуть позже своего предшественника, когда основные начинания Гартмана уже осуществлялись, Ропет продолжал его поиски в несколько ином направлении. Можно сказать, что они касались скорее внешнего облика зданий, нежели каких-либо более общих закономерностей. Ропета несравненно меньше интересовали смелые пространственные построения и совершенствование деревянных конструкций, а также те поиски органического решения кирпичных сооружений, которые велись Гартманом. Но он в полной мере унаследовал то стремление к созданию свободного, асимметричного плана, которое словно «расшатывало» установившиеся в начале XIX в. традиционные приемы строго симметричного построения, постепенно формируя принципиально новые приемы объемно-пространственного решения небольших деревянных зданий.

Обращение к живописной асимметричной композиции архитектурных масс, с беспокойным силуэтом, с декоративным «нагромождением» объемов, с сильными декоративными акцентами на фасадах, с завершениями различной формы и высоты, которые должны были, по мысли зодчего, вызывать прямые ассоциации с хоромным деревянным зодчеством древней Руси, это обращение способствовало все большему раскрепощению от классических схем, которые с большим трудом преодолевались архитекторами периода эклектики при всем их отрицательном отношении к классицизму.

Стремление любыми средствами нарушить уравновешенность и симметрию отличало большинство проектов и построек Ропета. В этом отношении была очень интересна такая его постройка, как Русский павильон на Всемирной выставке 1878 г. в Париже. Здесь неорганичность, компромиссность общего решения еще выдает те трудности, с которыми осваивалась новая система мышления. Видимая центричность построения, так и не преодоленная в композиции павильона, зрительно нарушается подчеркнутым несходством боковых, симметрично расположенных ризалитов, различных по высоте, но в свою очередь строго симметричных по композиции. Такая «двойная симметрия», центричность, фронтальность композиции при всех различиях в декоративном решении отдельных объемов и даже при том, что один ризалит скомпонован с наружной лестницей — всходом, все же не производит впечатление «хоромного». Зато в двух менее крупных постройках на той же выставке 1878 г.— «Буфете русского отдела» и «Русской избе», Ропет находит другие приемы, впоследствии развитые им и его последователями. Здание «Буфета», достаточно компактное в плане, состояло как бы из отдельных срубов, живописно скомпонованных так, что все четыре фасада были совершенно различными, причем каждый имел свой композиционный, сильно выявленный акцент. Разновысокие объемы «Буфета», увенчанные высокими кровлями, производили впечатление смещенных, нарочито сдвинутых, даже неуравновешенных, громоздящихся друг над другом. Правда, здесь трудно говорить еще о пластичности объемов, поскольку динамичность достигается преимущественно за счет сильных декоративных акцентов — «навесных» декоративных деталей, фигурных кровель, угловых крылец, а не путем органической компоновки архитектурных масс.

Работами, ставшими определенной вехой в развитии «русского стиля» и таившими в себе в скрытой, неразвитой форме те возможности, которые впоследствии сложнейшим путем привели к рождению новых приемов художественной стилизации, были «Мастерская» В. Гартмана и «Баня-теремок» И. Ропета в Абрамцеве.

Как ни странно, но «Мастерская», построенная по проекту такого талантливого рисовальщика и «композитора», как Гартман, оказалась более традиционной, более прозаической. Деревянный сруб ее оформлен по типу обычной крестьянской избы, лишь с несколько большими окнами, поскольку перед архитектором стояла определенная задача — создать обширное, хорошо освещенное пространство художественной мастерской. Здесь нет ни малейшего преувеличения приемов, но нет и перенасыщенности резными деталями, которые сохраняют конструктивный смысл и чистоту рисунка.

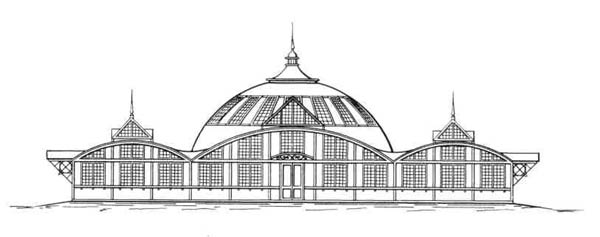

|

|

|

В. А. Гартман. Мастерская в Абрамцеве (1873—1877 гг.) |

По сравнению с «Мастерской», «Баня», осуществленная всего годом позже 35, уже несет в себе несколько иные черты. Их зарождение можно прочесть по тем проектам Ропета, которые демонстрируют постепенную трансформацию форм и превращение прозаической «Бани при даче С. Мамонтова близ Москвы» в сказочный «Теремок». В одном варианте поставленное на горке здание окружено лестницами, ведущими на высокое крыльцо, увенчанное несоразмерно большой кровлей. В окончательном варианте ведущую роль начинает играть компактный основной объем здания, перекрытый высокой четырехскатной крышей. Приземистый сруб «Теремка» из толстых «вековых» бревен подчеркнуто тяжел и массивен, он как будто прижат к земле, «придавлен» несоразмерно высокой кровлей, превышающей его высоту почти вдвое и нависающей над ним, образуя глубокую тень. Маленькие, горизонтальные окна прорезают толщу стены высоко, почти под свесом кровли, в тени которой они кажутся еще глубже, еще «подслеповатее». Точно так же почти теряется в тени высокого, глубокого крыльца маленькая низкая дверь.

Прозаизм эклектики был здесь словно побежден, «перекрыт» тем романтическим мироощущением, которое уходило в мир русской сказки в мир национальных, народных образов. Не случайно именно в Абрамцеве с его художественными поисками, уделявшими особенное внимание народному творчеству, могли появиться эти деревянные парковые постройки, знаменовавшие наступление нового этапа в «русском стиле», хотя и принадлежавшие еще на первый взгляд к тому общему направлению, образцы которого были собраны на страницах «Мотивов русской архитектуры», издававшихся в те же годы.

|

|

| И. П. Ропет. Проект бани в Абрамцеве. Фасад, 1876 г. | И. П. Ропет. Баня «Теремок» в Абрамцеве (1876—1878 гг.) |

Едва наметившееся в этих уникальных постройках новое отношение к архитектурному образу, к его формальной выразительности долгое время еще не находило дальнейшего развития, потонув в общем нескончаемом потоке массовой продукции «русского стиля». При этом две линии развития этого направления все более и более обособлялись, в нем все явственнее отражалось присущее эклектике в целом деление на массовое и уникальное, утилитарное и «художественное». Расчет на массовое распространение «русских» форм в каменном и деревянном зодчестве, определивший многие особенности работ В. Гартмана, сказался в формировании целесообразных по построению, крайне экономичных небольших массовых утилитарных зданий — народных училищ, сельских школ, земских больниц, станционных построек или крупных временных сооружений, основанных на применении деревянных конструкций — театральных залов, выставочных павильонов, где внешние приметы «русского стиля» сводились к необходимому минимуму и где задачи чисто художественные, в присущем эклектике понимании, отходили на второй план. Именно в этих постройках постепенно формировались как наиболее рациональные приемы объемно-пространственного построения, так и обычный для массовых построек предельно скромный характер оформления фасадов. В результате сложился характерный облик сравнительно небольших деревянных сооружений, определивший особенности рядовой застройки многих русских городов и сохранивший свое значение еще долгое время, когда самый «русский стиль» уже ушел в прошлое.

Другой линией было развитие частного строительства в «русском стиле» и разработка индивидуализированных проектов деревянных дач, загородных домов, городских особняков, примером которых может служить дом Пороховщикова, построенный А. Л. Гуном в Москве в 1872 г. Приветствуя этот первый дом в «русском стиле», журнал «Зодчий» писал: «Желательно, чтобы дерево не служило исключительным материалом для построек в русском стиле, но чтобы они возводились из кирпича и в более обширных размерах. Мы не ратуем за изгнание других стилей, но возмущает нас остракизм, которому обречен стиль русский в частных и общественных зданиях. ...Теперь начало сделано, и если вслед за постройкой дома г. Пороховщикова будут воздвигнуты каменные здания в русском стиле, то, по крайней мере в Москве, не одни постройки допетровской эпохи будут свидетельствовать о существовании самобытного русского зодчества» 36.

Однако не случайно попытки творчества в «русском стиле» применительно к каменной архитектуре, начатые Гартманом, не привели к успеху — они строились на достаточно неорганичной основе. Приемы и формы, типичные для деревянной архитектуры, без корректив переносились в многоэтажные дома. Те самые узоры полотенец, которые Гартман выкладывал из цветного поливного кирпича, стали заменять имитацией деревянной резьбы. Даже такое этапное, декларативное сооружение, как Политехнический музей в Москве, бывшее как бы итогом завоеваний Первой Всероссийской выставки 1872 г., в свою очередь продемонстрировало неорганичность самой попытки внедрения русского стиля в крупные кирпичные сооружения, отличавшиеся иной структурой, а главное, не имеющих ничего общего с народными прообразами и в смысле внешнего оформления фасадов.

Это двойная неорганичность не убеждала, однако, архитекторов, какое-то время пытавшихся перенести приемы, выработанные ими самими в деревянном строительстве и почерпнутые в «Мотивах русской архитектуры», на решение фасадов крупных доходных домов, типичным воплощением которых стал, например, дом Басина в Петербурге. Многие уязвимые стороны этого направления, которое хочется назвать «гартмановским», а не «ропетовским», в силу целого ряда изложенных выше причин, были прекрасно сформулированы одним из первых знатоков древнерусского зодчества — Н. В. Султановым: «Стремление работать в «русском стиле» есть,— говорил он,— есть и спрос на него...

...Лучшим оправданием нашего молодого художества служит та жадность, с которою оно набрасывается на всякий мало-мальски серьезный национальный источник: стоило, например, обществу поощрения художников издать русские народные вышивки — и мы тотчас же перенесли мотивы их на наши деревянные порезки; мало того, в силу необходимости мы пошли еще дальше и, надо сказать, пришли к нелепости: у нас появились мраморные полотенца и кирпичные вышивки!! И эти мраморные и кирпичные вышивки лягут позорным пятном на наше время: они прямо покажут, что в нашем юном искусстве была благородная жажда творить в национальном духе, но не нашла себе должного удовлетворения» 37. Неудачи таких отдельных попыток приписывались, однако, не глубочайшим противоречиям «русского стиля», а скорее неверному использованию первоисточников, побуждая искать все новые прообразы не только в народном строительстве, но в каменном зодчестве древней Руси, преимущественно XVI—XVII вв.

|

|

|

А. Л. Гун. Дом Пороховщикова в Москве, 1872 г. |

Обращение к допетровской Руси обосновывалось тем, что самобытное развитие русского зодчества именно тогда было искусственно прервано в результате петровских реформ и направлено по иному пути. К восстановлению прерванной преемственности призывал, например, русских зодчих и французский архитектор и теоретик Виолле ле Дюк, книга которого, посвященная русскому искусству, была переведена а издана тем же Н. В. Султановым именно в эти годы.

«Русское зодчество на той степени развития, которой оно достигло в XVII веке, представляет собою орудие, превосходное в том отношении, что широта основных начал не стесняет свободы художника и что можно задумывать самые смелые сочетания, оставаясь верным этим началам,— писал Виолле ле Дюк.—...Девятнадцатому веку следует воспринять прерванную работу. Но, чтобы довести это дело до хорошего конца, надо проникнуться духом, который руководил этими художниками в течение XVI и XVII вв., и забыть это обучение, которое считается классическим и которое не только в России, но и на всем европейском материке заставило искусство покинуть его логичный ход, согласный с духом племен и народностей» 38.

Эти слова, знаменующие собой сознательный отказ от признания художественных завоеваний полуторавекового развития зодчества, были опубликованы на рубеже 1870—1880-х годов в тот исторический момент, который не только стал переломным в русской истории, ознаменовав начало многолетней политической реакции, но в силу целого ряда причин оказался решающим для судеб дальнейшего развития «русского» направления.

В 1881 г. был в основном закончен храм Христа Спасителя в Москве— крупнейшее сооружение той эпохи, заложенное еще в 1839 г. в память Отечественной войны 1812 г., сооружение, в котором были как бы подведены итоги многолетнему господству тоновского «византийского стиля», хотя и существовавшему в модификациях, уже достаточно далеких от первоначальной. В том же году прекратило свое существование издание «Мотивы русской архитектуры», представлявшее на протяжении 1870-х годов один из важнейших источников распространения «русского стиля», противостоявшего официальным течениям. На смену этим двум, противоположным по идейной направленности течениям пришли новые направления «русского стиля», зародившиеся почти одновременно, но качественно отличные друг от друга по тому отношению к художественной форме, которое в них воплощалось.

|

|

|

Н. П. Васин. Доходный дом на Театральной площади в Петербурге, 1880-е годы |

Так, в 1881 г. были объявлены два больших архитектурных конкурса: на проект «Храма у подножия Балкан» 39 и на проект так называемого «Храма на крови» в Петербурге 40, в условиях которых были четко сформулированы совершенно определенные требования, провозглашавшие отныне официальным течением архитектуры «стиль XVII века», почти полностью вытеснивший начиная с 1880-х годов «византийский стиль» 41.

В том же 1881 г. родился замысел абрамцевской церкви — уникального сооружения в абрамцевском парке, по существу, открывшего новый этап в развитии русской архитектуры XIX столетия, воплотившего совершенно новые стилистические черты, еще не имевшие аналогий в современной ему архитектуре.

Причиной того, что именно в эти годы в русской архитектуре по «повелению свыше» обозначился крутой поворот к совершенно определенным историческим прообразам, знаменующим собой устойчивость консервативных течений, было не только воцарение Александра III, связанное с ярко выраженной реакционной охранительской политикой, но и те более сложные и многосоставные явления, которые были порождены балканскими событиями и русско-турецкой войной 1877— 1878 гг. Патриотические, а подчас и националистические настроения, которыми было захвачено русское общество, неоднородность этих настроений и их противоречивая сущность были прекрасно почувствованы Л. Н. Толстым.

«Славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия»,— писал он в «Анне Карениной». Но при этом отмечал и «все возраставший энтузиазм, соединявший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Резня единоверцев и братьев-славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом» 42.

Но каково бы ни было отношение к событиям турецкой войны в различных слоях русского общества, их официальное толкование, по существу, довольно мало отличалось от тех идей, которые вдохновляли первых создателей «византийского стиля» в 1830-х годах. Объединяющая славян освободительная роль России должна была воплотиться в монументах и архитектурных сооружениях. Однако теперь получает официальное признание уже не «византийский стиль», а «русский стиль» XVI и XVII вв. Именно это означали условия конкурса «на составление проекта православного храма, сооружаемого у подножия Балкан», который был объявлен в самом начале 1881 г. В условиях конкурса впервые было определенно указано: «архитектура храма — древнерусская (царского периода)» 43. Этим условиям полностью соответствовал победивший на конкурсе проект архитектора А. О. Томишко, представившего очень сухой по формам вариант ярославских кирпичных храмов, который не нес почти никаких следов современной интерпретации подлинников 44.

Такое буквальное толкование форм древнего наследия, типичное для 1880-х годов, было основано на все более пристальном научном изучении подлинников определенного исторического периода, причем точность копирования стала как бы синонимом художественного совершенства.

Археологизация архитектурных форм знаменовала собой начало нового этапа не только в реальной архитектурной практике, но и в изучении русского национального наследия зодчества. Это необходимо подчеркнуть именно потому, что связи и взаимовлияние между ними в этот период становятся особенно прямыми и непосредственными.

Состояние науки об архитектуре древней Руси находилось в тесной связи с развитием русской архитектуры современного периода, и требования современности оказались одним из стимулов изучения тех или иных периодов в истории русской архитектуры. Положение осложнялось той многослойностью, многосоставностью поисков «русского стиля», которые в косвенной форме отражали не только определенные идеологические течения, но и ту неоднородность, подчас полярность научных взглядов, начиная от объективного подхода к истории и кончая официальными версиями, которые обнаруживались в интенсивно развивающейся русской исторической науке второй половины XIX столетия. Применительно к истории русской архитектуры эта неоднородность выражалась в совершенно различном внимании и в разной степени изученности отдельных периодов ее развития, например в полном игнорировании псковско-новгородского и владимиро-суздальского зодчества и в сравнительно более близком знакомстве с московскими и ярославскими памятниками XVI—XVII вв. Иногда бывает даже трудно определить, являются ли натурные зарисовки и обмеры В. Суслова, Н. Султанова, Н. Павлинова, публиковавшиеся в номерах «Зодчего» в начале 1880-х годов, ответом на запросы современных архитекторов или, напротив, научно-изыскательская деятельность этих ученых вызвала к жизни многочисленные подражания XVI и XVII векам, повлияв на различные течения «русского стиля». Во всяком случае, неслучайной кажется одновременная публикация обмеров и тщательных зарисовок ученых-архитекторов с публикацией новых конкурсных проектов «Храма на крови» 45, которые продемонстрировали как тот тупик, в который зашел официальный «византийский стиль», так и то направление, которое пришло ему на смену. Однако, не вдаваясь в художественный анализ этих конкурсных проектов, поскольку здесь должны идти в ход совершенно иные, чем художественные, мерки и критерии, хочется отметить все же, что при всей произвольности сочетаний форм и нагромождении объемов во многих из них обнаруживалась какая-то варварская пластичность, обобщенность форм, говорящая о свободе если не в компоновке объемов, то в композиции фасадов.

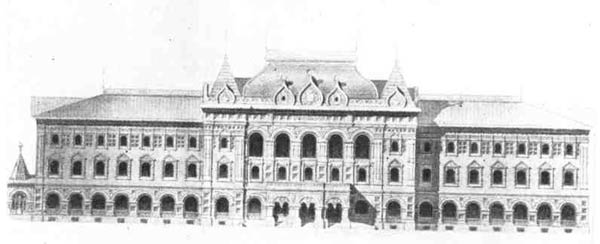

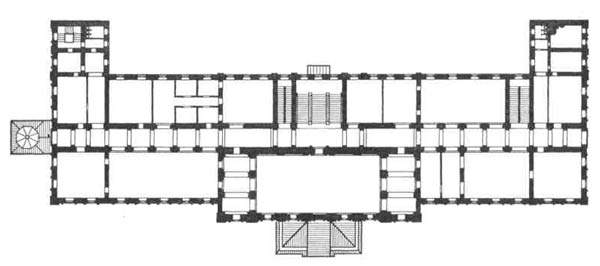

Чрезмерно утяжеленные, преувеличенные элементы этих проектов ассоциируются скорее с проектами «русского стиля» 1870-х годов, и в частности с «Городскими воротами» Гартмана, с их фантастической декорацией и нагромождением объемов, чем с классически правильными, чрезмерно детализированными, архитектурно грамотными, но сухими, невыразительными сооружениями в «стиле XVII века». При всей ограниченности возможностей «византийского стиля», которая была продемонстрирована первым туром конкурса «Храма на крови», «стиль XVII века», оговоренный для второго тура этого конкурса, обладал еще большей ограниченностью именно в силу своей заданности. В результате победившие и на этих конкурсах, и на более позднем конкурсе на здание Московской думы 46 проекты в какой-то мере оказались шагом назад по отношению к такому этапному произведению «русского стиля», как Исторический музей (1875—1883 гг.) 47. Воплощая в жизнь совершенно определенные теоретические концепции, связанные с постижением композиционных приемов древнерусского зодчества, а не только его внешних форм, автор Исторического музея — В. О. Шервуд достиг определенных результатов в стремлении передать закономерности объемного построения древнерусских сооружений. Пусть эта первая попытка была обречена на неудачу и «перевешена» компилятивностью деталей, неорганичностью пространственного решения, нелогичностью и запутанностью рисунка плана и тяжеловесностью объема здания, все же в целом Исторический музей отличала новизна построения, говорящая о стремлении органично вписаться в историческое окружение.

Возможно, принципы Шервуда воплощались бы им более последовательно, если бы это сооружение по самому своему назначению 48 не должно было в какой-то мере наглядно отражать те концепции, которые исходили из утверждения исторической роли России. Но, даже несмотря на принятую в проекте Шервуда декларативность форм 49, которая должна была выражать исторические связи прошлого и современности 50, он оказался значительно выразительнее тех, выдержанных в едином «стиле XVII века» сооружений 1880—1890-х годов, которые создавались по официальному заказу.

Эта разница становится особенно очевидной при сравнении стоящих рядом зданий Исторического музея и Московской думы (1890—1892 гг.), сооружение которых разделяло всего одно десятилетие. Лишь на первый взгляд они кажутся принадлежащими к единому стилистическому направлению. Но, вглядываясь в устремленные ввысь башни Исторического музея, в выступающие боковые объемы, создающие сильную светотень, в разнообразные по форме окна, начинаешь видеть за измельченностью деталей и симметрией построения те попытки преодолеть «фасадность» объемностью и достичь динамичности архитектурных масс, которые представлялись Шервуду характернейшим отличием древнерусского зодчества.

|

|

|

А. И. Резанов, A. Л. Гун. Проект городской думы в Москве, начало 1870-х годов |

|

|

|

В. О. Шервуд. Исторический музей в Москве (1875—1883 гг.)

|

|

|

|

Д. Н. Чичагов. Проект городской думы в Москве. Фасад, 1887 г. |

|

|

|

Д. Н. Чичагов. Городская дума в Москве (1890—1892 гг.). План |

|

|

|

В. М. Васнецов. Церковь в Абрамцеве, 1881—1882 гг. |

Интересно, что аналогичные черты были воплощены в более раннем проекте здания городской думы, рассчитанном как раз на участок, занятый впоследствии Историческим музеем. Этот проект, созданный в 1870-х годах известными архитекторами А. И. Резановым и А. Л. Гуном 51 и оставшийся неосуществленным, представляет собой попытку уйти от академически уравновешенных композиций к живописному, асимметричному построению объемов, исходящему из принципов «хоромного зодчества». Мощный центральный ризалит фасада с тремя крупными арками, создающими сильные пластические акценты, фланкирован двумя разновысокими башнями, одна из которых явно рассчитана на визуальную связь с башнями Кремля. Такое свободное решение, во многом внутренне близкое тем композиционным поискам, которые велись в те же годы в области деревянной архитектуры Гартманом и Ропетом, как представляется, не могло, хотя бы косвенно, не повлиять на следующий за ним по времени проект Исторического музея. Шервуд как бы подвел итог этим поискам, сделав попытку достичь органичности в претворении внутренних закономерностей русского зодчества.

Но эти попытки были внутренне чужды создателям того «русского стиля XVII века», который увековечен в многочисленных общественных постройках 1880-начала 1890-х годов. В здании Московской думы с ее плоскостными фасадами, скрывающими типичное еще для классики строго симметричное построение плана, с часто поставленными окнами, окруженными точно скопированными с образцов наличниками, нет и следа той пластичности объемов и той живописности композиции, которые отличали избранные прообразы — палаты XVII в.

Фасады-ширмы, столь типичные для эклектики в целом, могут быть продолжены здесь сколь угодно далеко, например, так, как это сделано в огромном по протяженности здании Верхних торговых рядов. При безмерном увеличении зданий и их изменившейся структуре это вело к неизбежному измельчанию деталей, утрате реального масштаба, сухости и невыразительности фасадов и окончательной утрате пластичности форм и архитектурных объемов.

Иллюзия, что тщательное научное изучение архитектуры прошлого сможет вдохнуть жизнь в «русский стиль», была, по существу, одним из выражений наивного сциентизма, присущего всей эпохе в целом. Характерно, что эта точность сопутствовала как раз тем разновидностям «русского стиля», которые менее всего были связаны с романтическими реминисценциями, отличавшими работы Ропета и особенно Гартмана, где самый отказ от узко понятой архитектурной традиции, привлечение декоративных мотивов из самых разнообразных источников, иногда весьма далеких от архитектуры, интерес к народному фольклорному творчеству и свободная его трансформация — все это говорило о зарождении новых приемов, еще не получивших в работах самого Гартмана адекватного художественного воплощения.

Основным в них было исстари присущее романтизму раскрепощение от каких-либо традиционных канонов, в том числе и от канонов древнерусского зодчества и даже народного творчества, понимаемых слишком буквально, стирание границ между отдельными жанрами, между отдельными видами искусств и воссоздание древних художественных образов в новом романтическом ореоле.