Развитие новых типов сооружений и его влияние на архитектурно-художественный процесс

Отношение к архитектуре как к вещественному воплощению не только художественного, но и технического и общественного прогресса было тем новым качеством, которое пронизывало архитектурную жизнь рассматриваемой эпохи; оно оказывало решающее воздействие и на восприятие и оценку архитектуры, несмотря на осознание многими современниками двойственности и социальной ограниченности ее завоеваний, так же как и многих других достижений современной цивилизации.

«Великое дело — железная дорога: широкий путь для цивилизации, просвещения и образованности... А между тем, она прежде всего — дело коммерческое, порождение расчета и денег» 1,— писал в 1845 г. В. Белинский, и эти его слова, где сказалось понимание всей противоречивости многих начинаний растущего капитализма в России, в большой степени могут быть приложимы и к русской архитектуре второй половины XIX в., в той же мере являющейся «порождением расчета и денег», как и результатом стремления к «просвещению и образованности».

Это стремление к «цивилизации и просвещению» нередко заставляло современников подходить к оценке архитектуры с совершенно особых позиций, положительно оценивая не только самый факт сооружения того или иного нового по назначению здания, но и его художественные качества.

Возросшая общественная роль архитектуры обнаруживалась не только в ее реальном функционировании, не только в возрастающем внимании к ней все более широких слоев, что сказывалось, например, в проникновении сообщений об архитектуре в обычную периодическую печать 2, но и в тех огромных, иногда утопических надеждах, которые связывали с ней многие, наиболее передовые русские деятели, видевшие во многих новых постройках прежде всего символ прогресса и грядущего расцвета России.

«Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце» 3 — говорил Достоевскому человек, такой, казалось бы, далекий от техники, как Белинский. Эта почти «личная заинтересованность» в происходящем строительстве была необычайно характерной не для него одного.

Словно предвидя то пренебрежительное отношение потомков, на которое было обречено их творчество, русские архитекторы второй половины XIX в. тщательно и добросовестно фиксировали каждое достижение современной архитектуры как своей, так и европейской в специальной архитектурной печати, чье возникновение в свою очередь было знамением времени. Начиная с «Архитектурного вестника» 4 сложилась традиция постоянного комментирования и анализа в периодической специальной печати новых сооружений и новых тенденций в архитектуре. Основанный в 1872 г. журнал «Зодчий» 5 также шаг за шагом отмечал достижения русской архитектуры, представлявшиеся современникам наиболее значительными и перспективными, сообщая не только о реализованных проектах, но и о тех архитектурных замыслах, которыми было так богато это время. При этом следует помнить, что за каждым реализованным проектом крупного сооружения того времени стояло также огромное число неисполненных конкурсных проектов, их публикация наглядно демонстрировала сложные пути поисков новых приемов.

Размышления о дальнейших путях развития России сказывались не только в литературных статьях и философских спорах, но и в таких конкретных вещах, как, например, подробно разработанные условия открытых конкурсов на крупнейшие сооружения того времени. Практика открытых конкурсов, объявлявшихся обычно Петербургским обществом архитекторов 6 и привлекавших как для участия в проектировании, так и для работы в жюри наиболее видных зодчих своего времени, также говорила о неизмеримо возросшей общественной роли архитектуры. В условиях России эта роль была тем более значительной, что в архитектуре необычайно явственно и быстро отражались все наиболее крупные общественно-исторические сдвиги и изменения в социальной жизни общества, связанные с развитием русского капитализма. Можно сказать, что за эти полстолетия в русской архитектуре совершился не только качественный стилистический перелом, но и столь же явный, необычайно значительный количественный сдвиг и что в эти годы перед русскими зодчими встали специфические задачи, во многом незнакомые европейским мастерам. В частности, реформа 1861 г. и земские реформы при всей их противоречивости и незавершенности открыли путь небывалому развитию массового строительства, занявшего значительное место в общем потоке русской архитектуры и отражавшего демократические взгляды, свойственные передовым русским зодчим.

Деятельность вновь образованных земств была связана с достаточно широким строительством зданий, впервые вводимых в обиход и связанных с идеями народного просвещения и «народного здравия» — народных училищ, земских школ и больниц, а также с первыми попытками усовершенствования народного жилища и крестьянского быта. Осуществление этих новых типов сооружений требовало особого «архитектурного языка», и обращение к традициям русской деревянной архитектуры было закономерным в условиях широкого использования «исконного» для России строительного материала — дерева. Так чисто функциональные задачи оказались неразрывно связанными с поисками художественного образа, наиболее соответствующего дешевым массовым сооружениям нового типа — не только школам, больницам, училищам, но и небольшим железнодорожным зданиям, до последнего времени во многом определявшим привычный характер небольших городов России. Облик этих зданий в большинстве своем был настолько скромен и ординарен, что позволял бы целиком причислить их к чисто утилитарным сооружениям, обычно остающимся за рамками художественного анализа, если бы в нем не были синтезированы многие черты, характерные для стилистических поисков эпохи.

Можно сказать, что новаторство русских архитекторов благодаря историческим особенностям развития России того времени заключалось прежде всего в смелости, с которой они внедряли в русское зодчество многие прогрессивные завоевания, последовательно разрабатывая архитектуру целого ряда самых разнообразных сооружений, вводя в обиход небывалые доселе приемы.

Мы нередко забываем о том, в каких сложнейших общественно-исторических условиях был совершен в России этот переход к новейшей архитектуре, настойчиво диктовавшийся всем социальным и экономическим развитием страны. Ведь и создание новых типов сооружений, и внедрение прогрессивных металлических конструкций, и усвоение новых эстетических критериев в архитектуре совершалось поначалу в условиях отсталой крепостнической России. С отменой же крепостного права перед русскими зодчими встало еще больше сложнейших, небывалых проблем, где им лишь отчасти мог помочь опыт западноевропейской архитектуры. Особенности бытового уклада крестьянской по преимуществу России и образ жизни горожан, и в частности русского купечества, также не могли не наложить отпечатка на русскую архитектуру этого времени. К этому надо добавить ту гнетущую роль, которую продолжало играть русское самодержавие в решении кардинальных вопросов развития зодчества, нередко диктуя свою волю, внешне направляющую развитие отдельных официальных стилистических течений. Наряду с этим все более проявлялась инициатива отдельных частных лиц, а иногда и целых обществ, выступавших не только прямыми заказчиками определенных зданий, но нередко и инициаторами многих начинаний в архитектуре, связанных с возрастающими социальными и экономическими требованиями эпохи.

Эта сложная равнодействующая во многом определяла собой характер русской архитектуры второй половины XIX в., делая для нас более очевидными и понятными истоки многих процессов и явлений, иногда невозможных и неизвестных в практике европейского зодчества.

Грандиозный размах, свойственный европейской архитектуре этой эпохи, оставившей целый ряд крупных декларативных сооружений-памятников передовых инженерных и архитектурных достижений эпохи, лишь опосредованно сказался в русском зодчестве, приняв иные, более скромные формы. Русской архитектуре была присуща большая умеренность не только в абсолютных размерах зданий, но и в применении новаторских конструктивных приемов, уже вошедших в практику европейского зодчества. Так, например, применение стекла и металлических конструкций, имевшее решающее значение в становлении новых черт европейской архитектуры середины столетия и обусловившее радикальный перелом в архитектурном мышлении, не было столь распространенным, а потому и столь решающе воздействующим на характер русской архитектуры. Может быть, поэтому разрыв между прогрессивным конструктивным и объемно-пространственным решением и более традиционным декоративным оформлением фасада и интерьеров, свойственный в целом архитектуре периода эклектики, никогда не принимал в России столь резко выраженных форм. Сюда надо прибавить такие ее качества, которые диктовались национальными традициями и некоторыми особенностями бытования архитектуры, а также специфическими условиями русского градостроительства, чтобы ясно понять, почему практика русской архитектуры периода эклектики представляла собой картину, во многом более пеструю и потому более сложную, чем архитектурная практика любой другой европейской страны.

При этом не следует забывать и о том, что при всей интенсивности нового строительства во всех крупных русских городах очень актуальной оставалась разница между провинциальной и столичной архитектурой и что нехватка квалифицированных архитектурных кадров приводила к тому, что за рамками «художественности» оставалось огромное число созданных в эти годы построек. Одной из причин этого было и другое — то, что технической, экономической, материальной стороне архитектуры придавалось в эти годы значение, не меньшее, нежели стороне эстетической, что в какой-то степени было проявлением свойственного этой эпохе рационализма.

Решение новых социальных и практических задач было тем сложнее, что в русской архитектуре поворот к новому направлению был несравненно более резким и внезапным, чем в европейском зодчестве, и совершился с некоторым запозданием, обусловленным спецификой общественно-исторической ситуации и экономического развития России. Поворот к новой архитектуре совершился здесь тогда, когда в Европе были уже намечены основные вехи нового направления и были созданы наиболее декларативные сооружения эпохи.

Окончательный отказ от норм классицизма был связан с поисками новых форм, которые велись зодчими эмпирически, в процессе интенсивной практической деятельности, представлявшей широкие возможности для экспериментов. В сущности, таким экспериментом, хотя еще и не давшим тогда органических результатов, но наметившим направление поисков, можно считать всю мировую, и в том числе русскую, архитектуру второй половины XIX в. Опора на исторические прототипы, поиски прецедентов кажутся неизбежным следствием той переоценки ценностей, которая во многом определяла рождение новых форм и закономерностей в архитектуре. Можно сказать, что русская архитектура рассматриваемого времени за очень короткий исторический отрезок прошла огромный путь, когда были поставлены «с ног на голову» многие устоявшиеся понятия и впервые осознаны новые требования к зодчеству.

Изменения в художественном языке архитектуры, наметившиеся в 1830 —1850-х годах, в ранний, «романтический» период развития эклектики, продолжали оставаться основополагающими, приобретая, однако, все более сложный, многосоставный, а иногда и противоречивый смысл. Ассоциативность художественных образов в архитектуре, во многом связанная с эстетическими воззрениями романтизма, которая обусловила обращение зодчих к ренессансу и барокко, готике и византийскому стилю при том особом прочтении этих стилей, которое соответствовало специфике нового художественного мышления, привела во второй половине XIX в. к появлению совершенно особых приемов, основанных на все более широких исторических ассоциациях. При этом декоративные архитектурные формы были не просто призваны маскировать функциональную, конструктивную основу здания, но и максимально выражать его назначение, создавая совершенно определенное впечатление от архитектуры, основанное на воплощении тех представлений, которые по традиции связывались с тем или иным стилем. «Местность, условия, недостаток средств — не извинение для архитектора. Будь изобретателен, обманывай нас как угодно, маскируйся орнаментом, подставляй колонны, делай все, чего душа желает; но дай здание прочное, удобное и изящное; кроме того, дай ему характер, имя, чтобы дворец был дворцом, театр театром, дом домом; а последний требует еще характеристики по подразделению. Дом вельможи должен отличаться от дома зажиточного купца, дом инвалидный — от дома призрения бедных и т. д. Внутреннее условливай наружным, наружное — внутренним; основываясь на данных, изобретай форму и в недрах ея размести необходимое; вот что в архитектуре называется изобретением. Все это очень, очень трудно, скажут нам. Трудно, да зато архитектура и искусство» 7 — этот своеобразный творческий кодекс был сформулирован еще в 1841 г.

Ассоциативность, литературность художественных образов, присущая архитектуре 1830—1850-х годов, в полной мере сохранилась на протяжении всей второй половины XIX в. Но соответственно все более изменявшимся художественным, идеологическим, функциональным задачам сущность этих ассоциаций становилась все более многосоставной. Был выработан своего рода символический язык архитектурных форм, который позволял наиболее наглядно отразить в облике здания те представления, которые были связаны не просто с его назначением и местом в городе, но и с его значением в системе всей общественной и художественной жизни.

Эта образная символика была отнюдь не случайной и тем более не «беспринципной», а очень точно совпадала с теми задачами, которые ставились перед архитектурой всей суммой художественных взглядов эпохи. В самом деле, она должна была воплощать в зримой, наглядной форме те представления, которые были связаны с понятиями прогресса, демонстрировать виртуозное владение зодчих всем арсеналом форм мирового зодчества, и в то же время отражать то возрастающее многообразие разновидностей зданий, которое делало все более сложными технические задачи, стоявшие перед архитекторами. Поиски архитектурного образа разнообразных крупных сооружений, исходящие из исторических ассоциаций и начатые в 1830—1850-е годы, были продолжены во второй половине века в очень сложных исторических условиях. Романтические архитектурные сюжеты, предопределявшиеся прежде всего литературными ассоциациями, уходя все дальше от первоисточника, приобретали более условный характер. Бывшие результатом этого все большее взаимодействие и смешение форм отдельных стилей, типичные для эклектики второй половины XIX в., рассматривались как обогащение средств выразительности архитектуры, как расширение стилистической «палитры» зодчего. При этом воплощалась не столько идея реального богатства как такового, что было присуще сравнительно узкому кругу частных индивидуальных особняков и дворцов, сколько мысль о свободном владении всей сокровищницей архитектурных стилей прошлого, что целиком соответствовало основополагающим принципам, исходившим из присущего всей эпохе в целом научного мышления.

Все большая дифференциация типов зданий и все более четкое деление архитектурных сооружений на уникальные и массовые, на «художественные» и утилитарные, предопределили особую «шкалу» художественных ценностей, почти безошибочно применявшуюся при оценке эстетических качеств новых сооружений.

Исторические «стили» стали как бы теми приметами, тем зрительным «кодом», который позволил ориентироваться в огромном потоке все более усложняющихся разновидностей зданий. Стилистическая пестрота, лишь на первый взгляд представляющаяся нам хаотическим, лишенным внутренних закономерностей, конгломератом форм, во многом была свидетельством того, что «архитектурный язык» приобретал все более гибкую, прозаическую, «разговорную» форму, если позволительно здесь заимствовать этот литературный термин. При всех спорных художественных качествах разнообразнейшие «стили» этого времени обладали одним бесспорным преимуществом — «вариантностью», дававшей широкие возможности как для создания определенного архитектурного образа, так и для поисков новых объемно-пространственных решений. Правда, все более явное обособление декоративных форм от изменяющегося и растущего организма зданий было одним из отрицательных последствий этих поисков. Но было бы неправомерно в связи с этим говорить лишь о разложении старой тектонической системы, лишь о полном упадке архитектуры. Когда внешние декоративные формы фасадов, к концу столетия изжив себя, словно «расползлись по швам», как ветхие одежды, обнаружилось, что под их прикрытием в растущих организмах новых сооружений постоянно шло формирование новых приемов композиции и новой структуры, давшее органические результаты лишь на рубеже XX столетия. При постоянном и пристальном внимании к функциональной целесообразности и своеобразном рационализме, отличавшем мышление зодчих второй половины XIX в., своего рода кажущаяся «иррациональность» в применении декоративных форм, не имеющих функционального значения, была сознательным и определяющим приемом. Двойственность эклектики состояла, пожалуй, не только в уже не раз отмечавшемся постоянном разрыве между функциональной, конструктивной основой зданий и ее декоративной оболочкой, но и в том противопоставлении функции художественности, которое на деле совершенно противоречило провозглашаемому эклектиками единству пользы и красоты. Если в экономической и функциональной сфере архитекторы были поставлены в очень жесткие рамки материальных условий, что служило стимулом для поисков наиболее рациональных решений, то художественная, образная сторона архитектуры была призвана как бы компенсировать вынужденную рассудочность, создав иллюзию свободного полета творческой фантазии зодчего, отыскивающего в наследии зодчества нужные ему формы. При этом все более развивалась своего рода «повествовательность» архитектурного языка, раскрывающего с помощью самых разнообразных декоративных средств те идеи, которые в той или иной мере совпадали с более общими эстетическими и общественными идеями своей эпохи.

Специфические особенности архитектуры как искусства были причиной того, что она не только развивалась в русле присущих своему времени эстетических взглядов, но и очень наглядно отражала тот уровень, которого достигла наука второй половины XIX в. При этом присущий научному мышлению этой эпохи позитивизм, бывший своего рода знамением времени, отразился на самых различных сторонах архитектуры. С одной стороны, она широко пользовалась результатами прогресса точных наук, а также достижениями естественных наук, и в частности медицины, ставившей перед зодчеством совершенно новые задачи в области санитарии и гигиены. С другой стороны, развитие исторических наук и зарождение отечественного искусствознания, и в частности все более объективное изучение истории архитектуры, придало новые, особые черты тем проявлениям историзма, которые были определяющими для архитектуры второй половины XIX в. Не только романтическая приподнятость литературных ассоциаций, присущая 1830— 1850-м годам, но и все большая дифференцированность подхода к различным архитектурным эпохам, поиски в каждой из них таких форм, которые наиболее полно соответствовали представлениям, воплощавшимся в художественном образе новых сооружений,— все это придало совершенно особые черты облику зданий второй половины XIX в. по сравнению с более ранним периодом зарождения эклектики. Архитектурная композиция фасадов, подобно грандиозному полотну, строилась из отдельных декоративных элементов, развивающих «повествование», дополняющих его все новыми подробностями, раскрывающими основную идею архитектурного замысла наиболее наглядными средствами, с помощью самых разнообразных «стилей», трансформированных соответственно новым задачам. В этом отношении стремление к многостилью было вполне осознанным и четко мотивированным. При этом повествовательность, почти сюжетность архитектурных образов достигалась не только за счет выбора того или иного стиля, символизировавшего связанные с определенным типом здания образные представления. Очень большую роль в «расшифровке» архитектурного образа начала играть скульптура в самых разных ее видах, от орнаментальных барельефов до скульптурных аллегорических фигур. Ее значение было тем более важно, что фактически все декоративные архитектурные формы, будучи окончательно лишены какой-либо конструктивной роли, теперь приближались к обычным скульптурным элементам. Пластичность архитектурных объемов подменялась теперь пластичностью отдельных деталей в особом ее понимании, обусловленном спецификой художественного мышления данной эпохи.

Утрата пластических свойств в пространственных искусствах, сложнейшие причины которой были во многом связаны как с особыми свойствами художественного восприятия, исходящего из максимального правдоподобия в передаче натуры, так и с более общим мироощущением эпохи, где аналитичность мышления брала верх над тенденцией к обобщению, сказалась наиболее явственно в трактовке художественной формы в скульптуре. В архитектуре же утрата пластичности проявилась двояким образом. С одной стороны, стремление к максимально точной передаче отдельных форм и деталей, заимствованных в различных стилях, вело к их чрезмерной детализации, тщательной «прорисовке», что рождало то впечатление сухости и измельченно, которое неотделимо от наших представлений об эклектике. С другой стороны, утрата пластичности архитектурных масс была связана с теми специфическими изменениями в построении зданий, когда зодчие исходили прежде всего из реальной внутренней структуры, обусловленной функцией и конфигурацией участка, а не из пластичности наружных объемов, как это было в классицизме. Расположенные на случайном участке, вытянутые в глубь квартала, имеющие нередко лишь один свободный фасад, архитектурные организмы эклектики были антипластичны по самой своей сущности. Новые функциональные построения, еще не нашедшие адекватного художественного выражения, облекались в «оболочку» фасадов, призванных оформить утилитарную основу зданий, выразить его назначение повествовательным языком декоративных мотивов.

В связи с этим впервые в истории мирового зодчества источники декоративных мотивов расширились до такой степени, что стали практически бесконечными. Не только первоначальные представления об определенной каноничности в применении архитектурных форм оказались смещенными, но были и «размыты», уничтожены границы между отдельными видами искусств. Еще Вальтер Скотт отмечал зарождение этих особенностей в первых образцах английской псевдоготики середины XVIII в., впервые демонстрировавших, «как орнаменты, присущие храмам и монументам, могут употребляться для украшения каминов, потолков, окон и балюстрад» 8.

В той же мере это смещение образных представлений проявилось, например, в «русском стиле» второй половины XIX в., где мотивы народных вышивок ложились в основу деревянной резьбы, деревянные декоративные узоры имитировались в камне и кирпиче и, наконец, орнаменты древних рукописей становились образцами для архитектурных деталей на фасадах. Своего рода «неархитектурность» подобных декоративных элементов, зародившаяся в эклектике, свидетельствовала о стремлении обогатить традиционный набор архитектурных форм, расширив источники средств выразительности, за счет других искусств, т. е. о тенденции, получившей законченное художественное воплощение уже в последующую архитектурную эпоху на рубеже XIX—XX вв. в произведениях модерна.

Стремление к поискам еще небывалых сочетаний и вариантов декоративных мотивов лежало в основе творческого метода зодчих-эклектиков, старающихся найти спасение от прямых заимствований в максимальном разнообразии стилей и их соотношений. «Поклонение тому или другому стилю предпочтительно перед всеми другими направлениями,— отмечалось в журнале «Зодчий» в 1875 г.,— явление вредное для развития искусства, потому что не дает простора творчеству художника, обыкновенно заставляя его довольствоваться мелким заимствованием уже готовых мотивов и форм. Истинному художнику такое подражательное отношение к искусству всегда не по душе, потому что в его глазах только те произведения заслуживают внимания, в которых видна самобытность, придающая творению прелесть новизны» 9. Это стремление к новизне во многом стимулировалось тем, что ни одна эпоха в истории русской архитектуры не отличалась таким разнообразием вводимых в обращение типов зданий, причем в пределах каждого типа наблюдалось в свою очередь интенсивное «поступательное развитие». Уже в середине XIX столетия почти все основополагающие типы зданий стали неузнаваемо отличаться от прежних разновидностей как по стилю, так и объемно-пространственному решению. Жилые и «доходные» дома приобрели небывалые до того размеры и новую структуру, целиком зависящую от растущего числа этажей и индивидуальной формы городских земельных участков. Больницы и учебные заведения, столь монументально возвышавшиеся на центральных площадях и главных улицах классических русских городов, постепенно преобразовывались во все более удобные, но внешне непритязательные постройки, ушедшие из центра на окраины. Традиционные гостиные дворы и торговые ряды с галереями, открытыми на прилегающие улицы и торговую площадь, стали сочетаться с новым типом торгового здания — пассажем, где торговые помещения обращены внутрь закрытой галереи. Театральные здания претерпели ряд значительных трансформаций в построении зрительного зала и общего объема и стали более компактными, менее «представительными», заняв совершенно новое место в системе растущих городов. При этом все меньшее число свободных участков в центрах городов и рост стоимости земли диктовали архитекторам все более жесткие условия, и архитектура большинства сооружений менялась соответственно тем новым требованиям, которые возникали во все более сложных градостроительных и экономических условиях.

«Владея местом на Невском проспекте, с видом на Адмиралтейскую площадь, кто упустит случай извлечь из него возможные выгоды? Нельзя в ширину, так пойдем в вышину; чего не уставилось на земле, то поднимем в воздух, и да здравствует расчет» 10.

Эти слова в образной форме очень точно выражали сущность тех изменений, которые происходили в архитектуре. Действительно, узкие земельные участки с небольшим фронтом, обращенным на улицу, все более дробящиеся и уходящие в глубину квартала, кроме повышения этажности, диктовали совершенно особые приемы композиции, когда здание развивалось в глубь квартала, образуя сложную систему внутренних дворов, характерных отнюдь не только для доходных домов. Эти особенности предопределяли новую структуру и пассажей, бывших наиболее ярким выражением этого принципа, и новых частных банков, и даже театральных зданий.

Все большая дифференциация старых типов сооружений и их видоизменение соответственно новым потребностям и вкусам сочетались с возникновением новых разновидностей, и прежде всего — железнодорожных вокзалов, формирование и совершенствование которых совершалось на всем протяжении второй половины столетия.

Наряду с крупными городскими общественными и жилыми зданиями были разработаны новые приемы планировки небольших сооружений, связанных с потребностями народного просвещения и здравоохранения. Этим зданиям, очень скромным и по размерам и по отделке, большей частью деревянным или кирпичным, уделялось внимание не меньшее, чем крупным сооружениям того времени, и выработанные здесь приемы легли в основу их дальнейшего развития в будущем.

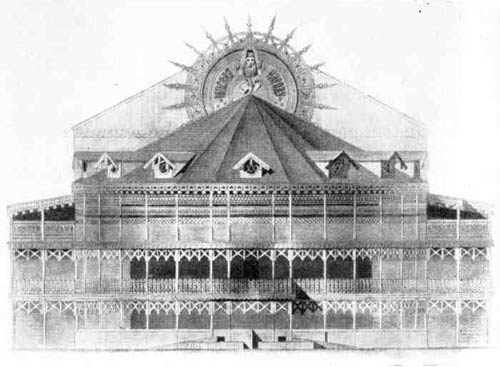

Наконец, совершенно новым для России типом здания были выставочные павильоны, начиная с Политехнической выставки 1872 г. в Москве, носившие особый специфический характер. Эти временные, обычно деревянные сооружения с подчеркнуто нарядными фасадами принципиально отличались от капитальных музейных зданий, распространение которых в городах России было также одной из характерных особенностей архитектуры этого периода.

При этом существовала определенная периодичность в развитии и распространении отдельных типов зданий, определяемая целым рядом сложнейших факторов, связанных как с потребностями развивающейся капиталистической экономики, так, более опосредованно, и с теми социально-культурными и общественно-историческими явлениями, которые отличали эту насыщенную событиями эпоху. Так, 50-е и 60-е годы были временем интенсивного строительства железнодорожных сооружений и торговых зданий, 70-е-—характеризовались широким распространением больниц и школ, 80-е и 90-е — театральным строительством и возведением музейных зданий, а также сооружением крупных комплексов высших учебных заведений. Естественно, что такое деление может быть лишь очень условным, но оно позволяет почувствовать разницу между отдельными этапами этого сложного периода. Характерно также, что многие архитектурные и культурные начинания, задуманные, но не сразу осуществленные, как правило, так или иначе реализовались в последующие десятилетия, так же как обычно осуществлялись и получившие премию конкурсные проекты на крупные общественные сооружения. Реализация этих проектов знаменовала собой не просто архитектурные достижения своего времени, но была и своего рода общественным событием, символом того стремления к прогрессу, которое было общим для всей эпохи. При всей социальной противоречивости и компромиссно многих начинаний в области архитектуры и их неизбежной ограниченности в условиях царской России архитекторы стремились найти наиболее прогрессивные, экономичные и целесообразные приемы для решения многих типов зданий, а в особенности для тех построек, которые предназначались для народных школ, земских больниц, читален, народных театров. Именно в эту эпоху было положено начало той рациональной разработке объемно-планировочных решений этих зданий, которые легли в основу дальнейших достижений в этой области уже в новом, XX столетии. Вместе с тем наряду с поисками наиболее целесообразных приемов построения массовых сооружений русские архитекторы уделяли большое внимание и разработке уникальных крупных общественных зданий различного назначения, в архитектуре которых получили наиболее полное выражение специфические особенности эклектики, касавшиеся художественно-образной стороны. Следует подчеркнуть, что этой стороне придавалось особенное значение и что начатые в эпоху романтизма поиски образных средств выразительности в архитектуре так или иначе продолжались в течение всей второй половины XIX в., хотя и получили несколько иное воплощение. Это в особенности касалось таких крупных общественных зданий, как театры, музеи, концертные залы, выставочные здания и, наконец, вокзалы. Казалось бы, последние можно было отнести целиком к деловым, утилитарным зданиям, по своему строю наиболее близким к чисто техническим сооружениям. Однако характерно, что в русской архитектуре именно этот тип здания стал воплощением тех образных исканий, которые в своих истоках восходили к романтическому мироощущению. Это кажется далеко не случайным. В условиях крепостнической России самое строительство железнодорожных вокзалов должно было восприниматься не просто как архитектурное новшество, а как настоящее историческое событие, как начало нового этапа развития России и русской истории. Мы уже видели, как внимательно относился к строительству Московского вокзала в Петербурге Белинский, какие надежды с этим связывал. Еще более поразительной, граничащей с техническим переворотом должна была показаться современникам самая первая железная дорога в России — из Петербурга в Царское Село, которая начала функционировать в 1837 г.

Огромное общественное внимание, которое уделялось этому начинанию, сказалось и в том, что первые русские вокзалы были созданы по проектам ведущих архитекторов того времени — К. А. Тона и А. И. Штакеншнейдера, причем трактовались не как утилитарные сооружения, а как общественные — «публичные» — здания, имеющие свой запоминающийся, небывалый, приподнятый образный строй. Не случайно первые русские вокзалы продолжили линию развития тех, созданных в русле романтической традиции увеселительных «публичных» зданий, преимущественно крупных парковых сооружений, наиболее ярким образцом которых был построенный Монферраном в 1823 г. в «готическом» стиле Екатеринингофский «воксал», созданный еще тогда, когда в России не было и речи об открытии железных дорог. Романтический строй этой новой разновидности публичного здания, рассчитанного на большие массы народа увеселительного паркового павильона, не только во многом повлиял на формирование архитектурного образа первых железнодорожных зданий в России, но и дал им свое название — «воксал»11. Эти романтические ассоциации долгое время сохранялись в архитектуре многих вокзальных зданий, определяя их подчеркнуто праздничный, парадный облик. Более того, традиция, связанная с увеселительными зданиями периода романтизма, предопределила неоднозначную роль и разнообразные функции первых русских вокзалов. Так, созданный в 1836—1838 гг. по проекту А. Штакеншнейдера Павловский вокзал с первых лет существования совмещал две функции — железнодорожного здания и концертного зала 12, имевшего на протяжении всего XIX столетия большое значение в музыкальной жизни России 13. Огромное пространство концертного зала Павловского вокзала и в то же время подчеркнутая «открытость», легкость, «павильонность» его архитектуры, где основной объем был связан с окружением прозрачными открытыми галереями, напоминавшими «прогулочные галереи» курортных курзалов, делали этот новый тип публичного здания совершенно новаторским для своего времени. Обширные залы для «публичных» празднеств — балов, концертов, спектаклей имел «готический» вокзал в Петергофе 14 (1854—1857 гг., арх. Н. Л. Бенуа). Именно эта открытость, публичность первых загородных вокзальных зданий, рассматриваемых как крупные общественные сооружения, во многом предопределила наряду с чисто функциональными требованиями особенности их архитектурного образа.

Другим отличительным признаком их архитектуры, начиная с первого городского вокзала в России — Царскосельского, построенного в 1837 г. по проекту К. А. Тона, было введение в композицию боковых фасадов огромных застекленных арок, ограничивающих крытый перрон, как бы «врезающийся» внутрь здания, и придающих всему сооружению подчеркнуто крупный масштаб и ту новизну и характерность облика, которые отличали его от всех прежде бывших общественных зданий. Правда, сам К. Тон не всегда достигал эффекта, развивая этот впечатляющий прием. По существу, он не сумел использовать его выразительные возможности при сооружении таких крупных зданий, как Московский и Петербургский вокзалы, построенные одновременно в 1844— 1851 гг. в таких разных городах, как Петербург и Москва, и отличавшиеся почти полной идентичностью облика.

На фоне грандиозных европейских вокзалов середины столетия с их огромными пространствами перронов, с остекленными витражами главного фасада и двумя порталами, отмеченными башнями, вокзалами, уже носящими явно «техницистский» характер, эти первые крупные русские вокзалы должны были казаться довольно традиционными, если можно применить это слово к новаторскому, по существу, типу здания.

|

|

|

А. И. Штакеншнейдер. Вокзал в Павловске (1836—1838 гг., перестроен в 1844 и в 1860 гг.). Фотография начала XX в. |

|

|

|

Новый вокзал С.-Петербургско-Московской железной дороги на Каланчевской площади в Москве. Литография 1850-х годов |

В этих двух зданиях К. А. Тоном были словно нарочно спрятаны от глаз те новые специфические черты, которые отличали вокзальное здание от всех других, прежде бывших, общественных сооружений. И двусветное пространство главного вестибюля, и металлические перекрытия крытого перрона заслонены, как ширмами, обычным двухъярусным фасадом с невысокой башней, словно прилепленной к центральной части, а не вырастающей из тела здания. На фоне этого немасштабного сооружения с небольшими порталами входов, почти не выделяющимися на фоне одинаковых окон, трудно себе представить те грандиозные людские потоки, которые вливались под своды европейских вокзалов, сохранившихся для нас на старинных изображениях. Но, отмечая это, следует все же вспомнить и о том, в каком окружении возникали в середине XIX в. эти первые русские вокзалы. Один из них вырос на Каланчевской площади в Москве, окруженный деревянными домиками московской окраины, другой — на оконечности столичного Невского проспекта, еще сохранившего в те годы почти полностью классический характер. Трудно было бы представить себе в обоих случаях на этих местах огромные сооружения, подобные вокзалу Кинг-кросс в Лондоне или вокзалу Монпарнас в Париже, возникшим в эти же годы. Не случайно, видимо, Московский вокзал расположен несколько отступя от Невского проспекта — в противном случае он должен был закрыть его перспективу, зрительно противостоя Адмиралтейству. Лишь в дальнейшем роль вокзалов, достаточно ответственная в градостроительном отношении (Царскосельский, Варшавский и Петергофский вокзалы сделались как бы своеобразными заставами города), стала все более влиять на характер их архитектуры.

«Московский воксал хорош, но во многом уступает воксалам других железных дорог, не только заграничным, но и петербургским, как напр. Петергофскому воксалу»; «Варшавский воксал... уступает Московскому воксалу в громадности и Петергофскому — в архитектурном отношении; для перспективы же Вознесенского проспекта ему следовало быть значительно выше» 15 — этот отзыв современника-непрофессионала почти полностью совпадает с нашей сегодняшней оценкой этих сооружений. Характерно, что современники очень трезво оценивали не только художественные, но и функциональные качества новых зданий. «Варшавский воксал замечателен по своему устройству и расположению принадлежащих к нему хозяйственных помещений»16,— отмечалось там же, и, действительно, объемно-планировочное решение этого здания было очень оригинальным для своего времени (1858—1862 гг.). Схема «тупикового» вокзала, уже тогда сложившаяся для станций, как бы замыкающих пути на оконечных пунктах железных дорог, позволила создать огромное пространство перрона, перекрытого металлическими остекленными конструкциями. Тем самым поезда подавались как бы внутрь здания. Автор вокзала — архитектор А. И. Кракау при этом вывел вход и выход не на главный фасад, обращенный к Обводному каналу, а на продольный фасад, перед которым можно было организовать обширную привокзальную площадь, не нарушающую восприятие здания с Вознесенского проспекта.

|

|

|

А. И. Кракау. Варшавский вокзал в Петербурге (1858—1862 гг.). Фотография начала XX в. |

|

|

|

А. И. Кракау. Петергофский (Балтийский) вокзал в Петербурге (1855—1857 гг.). Фотография начала XX в. |

Интересно, что архитектурное решение вокзала еще во многом исходило из классических реминисценций, что в особенности чувствуется в построении боковых и внутренних фасадов, ограничивающих крытый перрон и обращенных к платформам, к которым прибывали поезда. Мотив крупной аркады позволяет избежать монотонности этих очень протяженных фасадов, вызывая в памяти аналогичные арочные композиции классицизма, сильно трансформированные здесь соответственно новым задачам. Этот крупный масштаб фасадов внутреннего перрона и огромное пространство под остекленным перекрытием должны были производить особенно сильное впечатление на прибывающих на этот вокзал, который был первым русским вокзалом, открывшим железнодорожный путь в Западную Европу 17.

Наиболее совершенным и законченным, по отзыву современников 18, был Петергофский (Балтийский) вокзал (1855—1857 гг., арх. А. И. Кракау), расположенный вблизи Екатерингофского проспекта на набережной Обводного канала. Его отличала та найденность архитектурного образа, которая была результатом выявления в архитектуре вокзала новизны его пространственного построения и его назначения, его предназначенности для больших масс народа, его «публичности». Здесь впервые в русской архитектуре в композицию главного фасада был введен большой полуциркулярный витраж, фланкируемый двумя башнями — прием, уже получивший распространение в архитектуре европейских вокзалов. Вместе с тем здесь получил наиболее законченное композиционное выражение прием устройства огромных остекленных полуциркульных арок, ограничивающих крытый перрон. Эти семь арок придают особую выразительность зданию, сообщая ему крупный масштаб и специфичность архитектурного облика, которая не столь ясно читается в более измельченной композиции главного фасада.

Надо сказать, однако, что подобные представительные парадные решения были характерны лишь для крупных столичных вокзалов. Многие первоначальные вокзальные здания, такие, как Ярославский вокзал (1862, арх. Р. И. Кузьмин), Курский вокзал (1865—1866 гг., арх. Г. А. Бертельс) в Москве, Финляндский вокзал в Петербурге (1870-е годы, арх. П. С. Купинский), и ряд провинциальных вокзалов и станций первых русских железных дорог 19, просуществовавших до конца XIX в., отличались предельной скромностью облика и сравнительно небольшими размерами, что предопределило в дальнейшем коренную перестройку многих из них.

Вместе с тем в эти годы большое внимание уделялось разработке массовых утилитарных железнодорожных зданий, причем повторяемость отдельных «типов» 20 привела к тому, что небольшие станции и служебные здания одной железной дороги решались в «стиле», близком к архитектуре конечных вокзалов, что придавало некую общность художественному решению всей дороги. Начиная с «Николаевской» дороги, где образ почти одинаковых станций между Петербургом и Москвой навсегда связан для нас со страницами толстовской «Анны Карениной», этот прием прочно вошел в практику железнодорожного строительства. При этом одним из излюбленных «стилей», впервые введенным Н. Л. Бенуа в здании вокзала в Петергофе, продолжала оставаться «готика», все более свободно трактовавшаяся соответственно специфике и размерам вокзальных зданий 21 и иногда сводящаяся в конечном счете к введению отдельных декоративных деталей в отделку фасадов.

Небольшие деревянные станции осуществлялись преимущественно в «русском стиле», причем черты этого стиля обычно сказывались лишь в скупой резьбе наличников и порталов. Более сложной была отделка в «русском стиле» отдельных крупных станций, таких, например, как «пассажирская станция» в Рыбинске (1869—1870 гг., арх. К. К. Рахау) или вокзал в Гатчине (1877 г., арх. П. С. Купинский).

К последним десятилетиям XIX в. относится сооружение ряда крупных вокзальных зданий, проектирование и строительство которых тогда воспринималось как значительное событие. Одним из них был построенный в 1879—1882 гг. вокзал на Куликовом поле в Одессе. Его автор, известный архитектор того времени В. А. Шретер, был приверженцем «ренессансно-барочных» форм, отличавших многие крупные произведения европейской архитектуры. Близость к европейским образцам читалась и в облике и масштабах Одесского вокзала. Как отмечалось в печати, он был тогда «одной из самых монументальных построек не только Одессы, но и всей России» 22. Сооружение этого вокзала ознаменовало начало нового этапа в вокзальном строительстве, когда первоначальные сравнительно небольшие здания стали заменяться крупными парадными вокзалами, типичными как для конца XIX, так и для начала XX в. 23 Здесь постепенно сложились особенности их планировки, исходящие из необходимости устройства нескольких залов ожидания (по «классам»), расположенных обычно по сторонам входного вестибюля.

|

|

|

Н. И. Орлов. Вокзал Московско-Нижегородской железной дороги в Москве. Проект фасада, 1894 г. |

Очень характерной принадлежностью подобных зданий становится огромное пространство крытого перрона, обычно выведенное на фасад посредством огромного витража и придающее особый специфический характер зданию. Правда, в Одесском вокзале запроектированный Шретером крытый дебаркадер так и не был осуществлен, что значительно обеднило его пространственное решение, но самое введение этого приема в композицию имело большое принципиальное значение для дальнейшего формирования архитектурного образа этого типа зданий. Последним крупным русским вокзалом конца XIX в. был Нижегородский (Курский) вокзал в Москве 24. Сооружение его взамен первоначального деревянного здания 25 было приурочено к открытию Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде, ставшей своего рода итогом полувекового развития русской культуры и экономики 26. Соответственно и новый Курский вокзал совмещал все новшества своего времени и все характерные черты архитектуры конца столетия. Типичная для крупных вокзалов планировка с обширным рестораном, ставшим непременным компонентом такого рода зданий, и просторным центральным вестибюлем, разделяющим большие залы ожидания, как бы подводила итоги развитию этого типа здания в русской архитектуре XIX в. Решение его фасадов целиком соответствовало тем задачам представительства, которые ставились перед большинством сооружений Нижегородской выставки. «Береговая» схема этого вокзала была продиктована необходимостью продлить железнодорожные пути этой дороги за пределы вокзала, соединив его с Каланчевской площадью и далее.

Это было отчасти реализацией той идеи создания «центрального дебаркадера», объединявшего несколько железных дорог, которая впервые возникла в 1860-х годах и не раз дебатировалась на страницах тогдашней печати. Этот замысел, относившийся сначала к Петербургу 27, затем к Москве 28 и, наконец, к Варшаве 29, входившей тогда в систему русских железных дорог, не был реализован, но имел большое значение для своего времени, во многом предвосхитив ту идею устройства Окружной железной дороги, которая была впервые осуществлена в Москве в 1900-х годах.

Таким образом, в течение всего нескольких десятилетий совершенно новый, небывалый в русской архитектуре тип здания не только получил широкое распространение, но в его архитектуре уже полностью сложились те черты и были намечены те закономерности, которые были лишь развиты в последующие годы. На примере этих зданий становятся особенно ощутимы те завоевания, которые позволяют говорить о подлинно творческих поисках зодчих. Вместе с тем здесь обнаруживалось и противоречие между художественной стороной архитектуры и функцией здания. Известная механистичность в применении декоративных форм не проходила незамеченной архитекторами уже в те годы, когда этот тип здания еще продолжал формироваться.

«Художественное произведение тогда только может производить цельное, полное впечатление, когда оно вполне выдержано, закончено и логично. А между тем какая логика может иметь место, если сочинить внешность в одном стиле, а внутренность — в другом, в таком строении, как станция железной дороги, т. е. строении чисто утилитарном! Ведь внешность произошла оттого, что нужно было создать внутренность, известное помещение! Если эти помещения должны быть выражены в стиле Louis XV, то почему же они не должны быть выражены этим же языком снаружи? Какой тут может быть смысл?» 30 — писал обозреватель о новом Ревельском вокзале с фасадом в «quasi романском» стиле, отмечая в его архитектуре типичные для того времени противоречия. Слишком быстро развивались новые приемы, рождались новые типы, вводились новые композиции для того, чтобы эти противоречия могли быть сразу преодолены. В русской архитектуре это сказывалось также и в том несоответствии многих новых приемов устоявшемуся бытовому укладу, которое проявилось, например, в архитектуре торговых зданий.

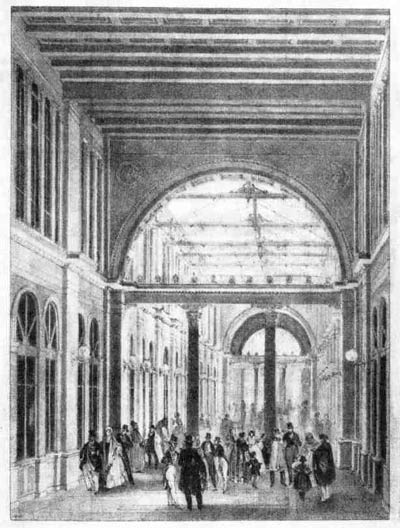

Традиционное устройство торговых рядов с открытыми галереями, которые в период классицизма нередко включались в композицию жилых и общественных зданий, и в частности театров 31, было дополнено в середине XIX в. введением совершенно нового по характеру торгового здания — пассажа.

|

|

| М. Д. Быковский. Голицынский пассаж в Москве (1835—1842 гг.). Гравюра середины XIX в. | К. В. Трайман, А. Т. Трамбицкий, А. И. фон Гоген. Главный дом Нижегородской ярмарки. Интерьер торгового зала. Фотография начала XX в. |

Сложившийся первоначально в Европе, этот тип здания был порождением сложных градостроительных условий и тесноты застройки в старых городах. Основу его композиции составляла крытая галерея, освещенная верхним светом и пронизывающая толщу квартала, соединяя между собой две улицы. По обеим сторонам этого прохода в два яруса располагались торговые помещения и другие общественные заведения.

Первый в России Голицынский пассаж 32 (1835—1842 гг., арх. М. Д. Быковский), еще несущий внешние приметы классицизма, был построен между Петровкой и Неглинной улицей, рядом с Малым театром. Но ни в Москве, ни даже в столичном Петербурге, где первый пассаж был создан в 1846—1848 гг. (арх. Р. А. Желязевич), его сооружение не исходило из градостроительной ситуации, а было скорее данью моде. Самое функционирование первых русских пассажей, превращавшихся из крытых торговых улиц в модное место прогулок и светских встреч, сильно отличалось от европейских условий, почти теряя свой первоначальный деловой и градостроительный смысл.

«Наш петербургский Пассаж принял характер, совершенно отличный от пассажей парижских,— отмечалось в «Северной пчеле» вскоре после его открытия,— через парижские пассажи люди проходят из одной части города в другую, сокращая путь, а в пассажи ходят нарочно только для покупки. В наш Пассаж, напротив, едут и идут нарочно, со всех частей города, входят в одну дверь и выходят из той же двери» 33.

По-видимому, это объяснялось не только разницей в бытовом укладе и в приемах торговли, но и тем, что в русских условиях подобное здание неминуемо приобретало черты своеобразного «торгово-общест-венного центра». Этому способствовало и включение в его композицию большого зрительного зала, и устройство в его верхних помещениях анатомического театра, кабинета восковых фигур, механического театра, живых картин и других новинок, привлекающих публику, а в подвальном этаже — «тоннеле» — ресторанов с русской кухней 34. В 1860-е годы насущная необходимость в средоточии городской общественной жизни, столь ощутимая в казенной атмосфере Петербурга, сделала здание пассажа даже своеобразным просветительным центром, в залах которого читались первые общедоступные лекции.

Открытое 9 мая 1848 г., это здание уже целиком относилось к архитектуре, типичной для второй половины столетия, и сочетало в себе черты, развитые впоследствии в архитектуре аналогичных зданий, отличаясь при этом всеми техническими новшествами своего времени 35.

Надо сказать, что по сравнению с Западной Европой пассажи не получили широкого распространения в России, если не считать нескольких сооружений этого типа в Москве, Киеве, Одессе и других крупных городах. Но те композиционные и конструктивные приемы, те новшества, которые отличали эту новую для России разновидность торгового здания, оказали большое воздействие на дальнейшее развитие торгового строительства, дав своеобразный сплав пассажа с теми традиционными приемами, которые были присущи архитектуре гостиных дворов.

«Гостиный двор должен быть обширным столичным магазином, а не базарным рынком,— писали о петербургском Гостином дворе в начале 1860-х годов.— ...Нам кажется, что вместе с перестройкою весьма справедливо желать перемены и в старинном духе многих из его торговцев, которым давно бы пора бросить скучную, длинную и неприличную манеру торговаться» 36. Тем не менее большинство старинных торговых рядов продолжало почти без переделок 37 функционировать не только в провинциальных городах, но и в Петербурге, и в Москве. В новых же торговых зданиях постепенно сложились особые приемы, исходящие как из новых технических возможностей, так и из специфических особенностей частной розничной торговли.

Наружные галереи фасадов гостиных дворов, обращенные на прилегающие улицы, начали так или иначе сочетать со строительством внутри гостиных дворов обширных торговых помещений с верхним остеклением, также получивших название пассажей. Такое сочетание было впервые использовано, например, при строительстве Мариинского рынка в Петербурге (1863—1864 гг., арх. А. И. Кракау), где была устроена «галерея или пассаж для торговли фруктами» с верхним остеклением в металлических фермах 38.

Пожалуй, именно в торговых сооружениях впервые в России получили столь широкое распространение и смелое применение металлические конструкции со сплошным остеклением, возможности которых были так блестяще продемонстрированы в середине XIX в. при строительстве Хрустального дворца и вызвали такое огромное число подражаний 39.

|

|

|

К. В. Трайман, А. Т. Трамбицкий, А. И. фон Гоген. Главный дом Нижегородской ярмарки (1889—1890 гг.). Фотография начала XX в. |

|

|

|

И. С. Китнер. Сенной рынок в Петербурге (1883—1886 гг.). Фотография конца XIX в. |

Более утилитарное использование этого приема предложил в 1864 г. архитектор А. И. Жоффрио в своем проекте грандиозного рынка «из чугуна и стекла» 40, который предполагалось соорудить на Сенной площади в Петербурге и который должен был послужить «несомненным украшением столицы» 41.

Хотя этот проект остался неосуществленным, самая идея устройства крытого рынка на Сенной площади в Петербурге все же была воплощена в жизнь спустя почти два десятилетия. В 1883—1886 гг. здесь был построен архитектором И. С. Китнером крытый рынок из четырех отдельных корпусов, расположенных по два вдоль Садовой улицы 42. Основу каждого корпуса составляли металлические конструкции 43, позволяющие осуществить освещение верхним светом торговых залов с отдельными лавками, имевшими выходы внутрь и вовне здания. Архитектура этих рыночных корпусов, носившая подчеркнуто скромный утилитарный характер, послужила прообразом для целого ряда крытых рынков конца XIX — начала XX в., осуществленных по тому же принципу.

|

|

|

А. И. Померанцев. Верхние торговые ряды в Москве (1894—1896 гг.). План |

|

|

|

М. Д. Быковский. Здание Биржи в Москве (1836—1839 гг.). Литография середины XIX в. |

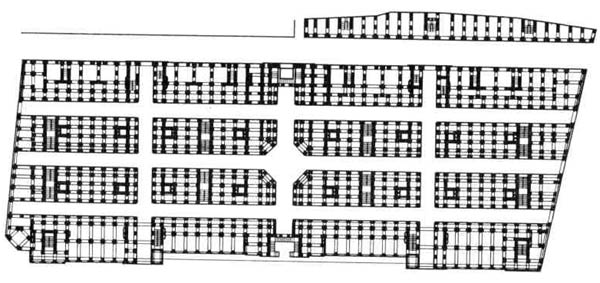

Как уже говорилось, своеобразное сочетание черт гостиного двора, расположенного на открытом участке, со специфическим объемно-пространственным решением крытого пассажа, так или иначе варьировавшееся во многих торговых сооружениях, получило наиболее полное выражение в крупных торговых зданиях конца столетия — Главном доме Нижегородской ярмарки и в особенности в здании Верхних торговых рядов в Москве.

Прямоугольный, свободно поставленный на обширной площади Главный дом Нижегородской ярмарки 44 с его арками-витринами нижнего яруса и многочисленными входами, ведущими в здание с четырех сторон, отчасти напоминал традиционные гостиные дворы с их раскрытостью вовне. Однако пространственное решение этого здания с протяженной трехъярусной галереей, окруженной торговыми помещениями и освещаемой верхним светом, уже целиком исходило из композиционных схем пассажей или крытых рынков.

Решенное в типичном для конца 1880-х годов «русском стиле», с тяжелой башней центрального входа, с высокими шпицами кровель и изобильным орнаментом фасадов, это здание послужило как бы пробным камнем для осуществления несравненно более грандиозного и совершенного проекта наиболее крупного торгового здания конца XIX столетия в России — Верхних торговых рядов в Москве. Построенное в 1894— 1896 гг. по проекту архитектора А. Н. Померанцева, это здание заменило на Красной площади старые классические торговые ряды, что, по-видимому, предопределило как «русский стиль» его фасадов, долженствующий сочетаться с древними памятниками Кремля, так и устройство огромных окон-витрин, отдаленно напоминающих традиционные аркады торговых рядов и как бы раскрывающих вовне внутреннее пространство здания. Решение же этого пространства с тремя протяженными трехъярусными галереями-проходами, соединяющими две улицы, и тремя поперечными нефами, связывающими их между собой, со сложной системой металлических остекленных перекрытий и центральным световым куполом (инженер В. Г. Шухов) было типично для наиболее крупных европейских пассажей того времени. Такая трансформация объемно-планировочной схемы пассажа, превратившегося из внутренней галереи, пронизывающей толщу квартала между двумя улицами и имеющей лишь два фасада, в самостоятельный, прямоугольный в плане, замкнутый объем свободно стоящего на открытом участке здания, была необычайно характерной для тех градостроительных условий, которые складывались во многих русских городах, а также для тех специфических особенностей, которые еще отличали русскую торговлю на исходе XIX в.45

Вместе с тем самое строительство Верхних торговых рядов в Москве было важным нововведением, постепенно изменившим не только торговый уклад, но и характер прилегающих московских улиц. Если классические Верхние торговые ряды Бове были поистине «публичным зданием», открытые галереи которого, всегда наполненные народом, придавали оживление всей Красной площади и особый колорит прилегающим торговым улицам, то с устройством нового здания оживление торговой жизни уходило с городских улиц в его остекленные галереи.

То же самое случилось, по существу, несколько раньше, когда была постепенно преобразована московская купеческая биржа, по традиции располагавшаяся на Ильинке, где все торговые сделки совершались в открытых галереях старого кваренгиевского Гостиного двора и на самой улице, прилегающей к площади. Эта традиция во многом определила характер архитектуры первого здания купеческой биржи в Москве, построенной М. Д. Быковским в 1836—1839 гг. Устройство открытых порталов входа и выхода и металлического навеса между ними, перекрывавшего галерею на фасаде, где происходили теперь наряду с Гостиным двором деловые встречи, привело к тому, что все торговые сделки продолжали совершаться на улице даже зимой, несмотря на мороз, так что биржевой зал почти не использовался по назначению 46. Лишь после 1873—1875 гг., когда первоначальное здание было перестроено архитектором А. С. Каминским 47, который уничтожил открытую галерею на фасаде, заменив ее чисто декоративной, неглубокой лоджией с портиком, и значительно расширил биржевой зал, биржа постепенно вошла в обиход московского купечества и торговые встречи были перенесены с улицы в замкнутое пространство операционного зала.

Хотя внешний образ «храма торговли» и был сохранен при всех перестройках здания московской биржи, этот образ носил уже несравненно более прозаический, нежели в классицизме, характер. Столь же необратимые изменения произошли в архитектуре еще более традиционного для России сооружения — театрального здания. Правда, для театра еще долго оставались обязательными черты праздничности, подчеркнутой нарядности, столь типичные, например, для созданных еще в середине XIX в. архитектором А. К. Кавосом театральных зданий. Но постепенно театры второй половины XIX в. во многом утратили монументальный характер «храма искусства» и приобрели более камерные черты, чему способствовали не только все более жесткие условия городского строительства, но и те глубокие изменения, которые происходили в сценическом искусстве.

Эти изменения, наметившиеся уже в 1830—1840-х годах, касались не только сущности театрального действия, но и взаимоотношений театра и зрителя, сказавшись в той новой активной роли, которую начинает играть театр в социально-общественной жизни России.

«Есть что-то аскетически суровое и вместе с тем глубоко волнующее в этом отношении к театру как к арене самой подлинной жизненной и душевной борьбы, когда в его стены, разукрашенные дешевой мишурой, поддельной роскошью люстр и цветного бархата, люди несли самое заветное, невысказанное, еще не проявившееся в реальном действии. Для них театральное представление было подвигом, мучительным и героическим. Слишком много подлинных чувств и выстраданных мыслей отдавалось незамысловатой театральной игре. Здесь происходило своеобразное превращение или «сублимация» общественной духовной энергии, не находившей прямого выхода в жизни. Магическая власть театра над современниками в ту эпоху являлась признаком глубоких и поворотных процессов, скрытно идущих в обществе» 48 — эти слова исследователя прекрасно характеризуют те новые черты, которые во многом определяли развитие театрального искусства второй половины XIX в.

|

|

|

А. С. Каминский. Здание Биржи в Москве (1873—1875 гг.). Фотография начала XX в. |

|

|

|

А. С. Каминский. Здание Биржи в Москве (1873—1875 гг.). План |

Но если в 30-е и 40-е годы новое театральное зрелище рождалось еще в старых стенах классических театральных зданий, то впоследствии усилившиеся демократические тенденции стали стимулом для постепенной трансформации классических приемов построения театрального здания. Это касалось как объемно-пространственного решения зрительных залов, так и поисков нового архитектурного образа театра.

«Дешевая мишура» и «поддельная роскошь», еще неотделимые от представлений о театральном зале, все более сочетались в творчестве зодчих с поисками новых пространственных решений и нового образа театрального здания, менее монументального, более камерного, с меньшим числом ярусов, где часть лож постепенно уступала место все более глубоким амфитеатрам. Эта наглядная демократизация в построении зрительного зала отражала более глубокие процессы, совершающиеся не только в самом реалистическом драматическом искусстве, но и в художественном восприятии зрителей.

|

|

|

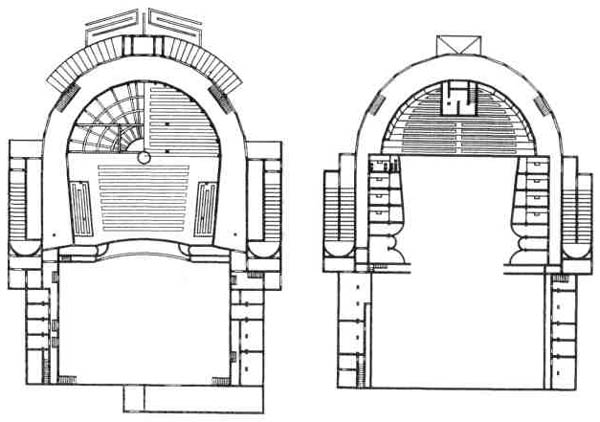

Г. А. Боссе. Проект театра для Риги. Генеральный план, 1854 г. Г. А. Боссе. Проект театра для Риги. Вариант с внутриквартальной планировкой. Генеральный план, 1854 г. |

|

|

|

Г. А. Боссе. Проект театра для Риги. Вариант для углового участка. Генеральный план, 1854 г. |

|

|

|

Г. А. Боссе. Проект театра для Риги, объединенного с музеем. Генеральный план, 1854 г. Г. А. Боссе. Проект театра для Риги, объединенного с Биржей. Генеральный план, 1854 г. |

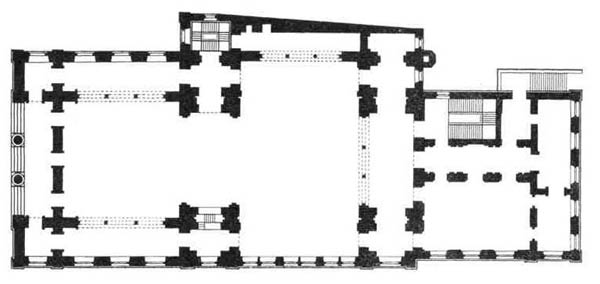

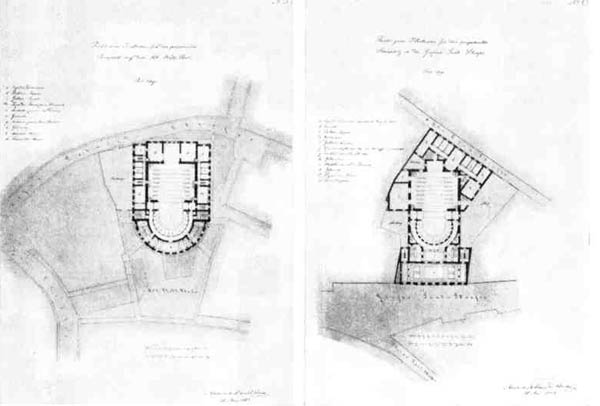

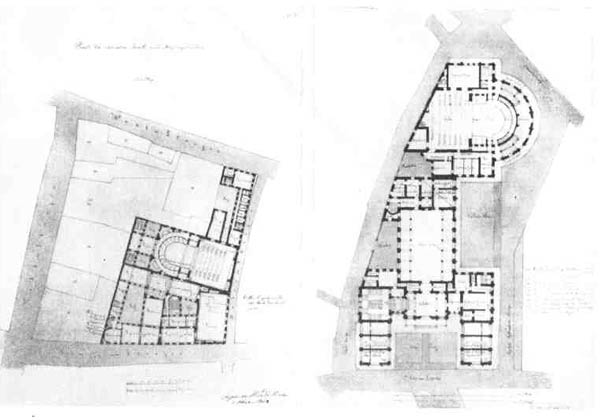

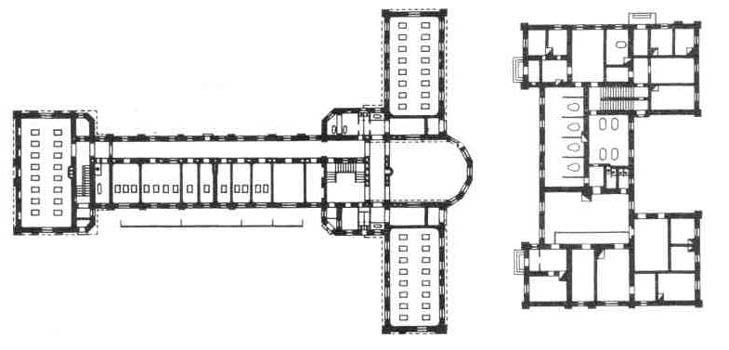

Наряду со строительством городских театров, по-прежнему располагавшихся на площадях провинциальных городов, получили все более широкое распространение небольшие здания театров, принадлежавшие частным антрепренерам или используемые для гастролей крупных актеров и провинциальных трупп. Отдельные театральные и концертные залы начали включаться также в композицию таких крупных сооружений, как пассажи, гостиницы и другие деловые общественные здания. Эта тенденция, получившая особенное развитие на исходе XIX столетия, наметилась тем не менее гораздо раньше, уже в середине века, проявившись, в частности, в ряде проектов, созданных одним из выдающихся зодчих своего времени — Г. А. Боссе. В 1854 г. им был разработан ряд вариантов проекта театра для Риги, в которых были введены новые приемы включения театрального здания в городскую застройку, небывалые и невозможные еще несколько лет назад и представляющие собой несомненно важный этап в развитии театральной архитектуры, несмотря на то что все они остались неосуществленными.

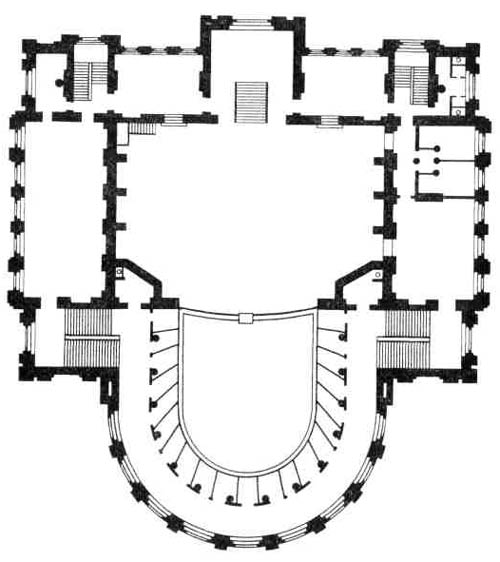

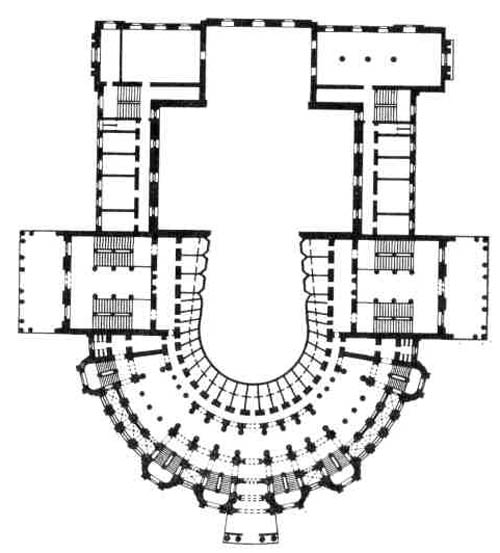

На этих проектах городской театр впервые предстает не как самостоятельный, замкнутый объем, а как целая система объемов, объединенных в единую композицию и входящих в рядовую застройку улиц. Лишь один из предложенных зодчим вариантов был решен по традиционной схеме классического театра и поставлен в центре вновь проектируемой площади. Но и здесь в решении его объема введено новшество, в дальнейшем вошедшее в практику русской архитектуры — полукружие фойе вокруг зрительного зала непосредственно выведено на главный фасад, определяя его форму. Этот прием, впервые предложенный Г. Земпером в его здании придворного театра в Дрездене 49, был поистине новаторским для своего времени, сообщая всему зданию подчеркнутую цельность и органичность и знаменуя собой начало поисков все более рациональных приемов решения театров. Это касалось как общей композиции здания, так и формы плана зрительного зала, приобретавшего все большую компактность и функциональность 50.

|

|

|

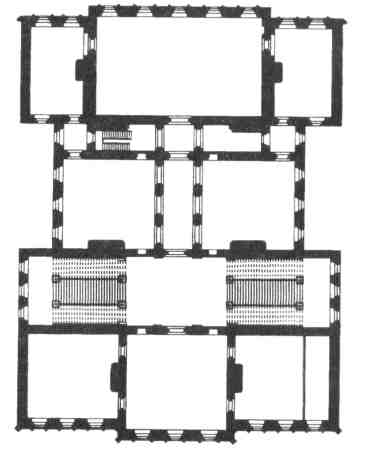

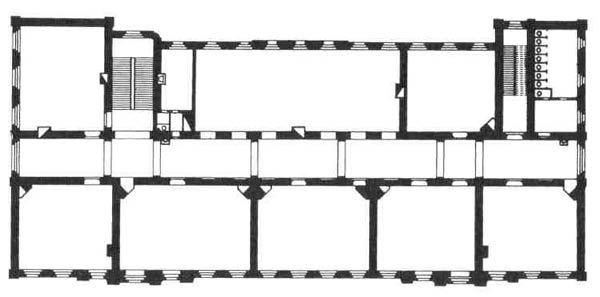

В. А. Шретер. Театр в Рыбинске (1875—1877. гг.). План |

|

|

|

В. А. Шретер. Театр в Иркутске (1894—1897 гг.) |

Поиски новых схем театрального здания демонстрируют и проекты Боссе, намечающие ряд приемов, впоследствии вошедших в реальную практику. В одном случае здание театра размещается на угловом участке, образуя строго симметричную композицию, на центральной оси которой расположен главный вход в зрительный зал. В другом случае оно встраивается в квартал, выходя на обе улицы. Остальные два варианта представляют особенный интерес, так как являют собой пример сочетания зрительного зала в одном случае — с городским музеем, а в другом— с торговой биржей. При этом в одном проекте зрительный зал вкомпонован в систему музейных залов, а в другом — напротив, образует отдельный цельный объем с полукружием главного фасада, который сочетается с прямоугольным объемом биржи, образуя совершенно необычную для того времени пространственную композицию, во многом предвосхищающую завоевания XX в. Справедливость заставляет, однако, отметить, что эти предложения Боссе выглядят особенно новаторскими именно на стадии разработки планов. Как и во многих других работах этого мастера, ординарное решение фасадов могло почти не обнаружить заложенных в них смелых объемно-пространственных приемов — противоречие, необычайно характерное для всей рассматриваемой эпохи. Столь подробное рассмотрение этих малоизвестных и к тому же нереализованных проектов кажется нам оправданным именно потому, что они были своего рода «знамением времени», свидетельствуя очень наглядно о том окончательном переломе в творческом мышлении русских зодчих, который совершился в середине XIX столетия. Более того, все намеченные здесь приемы так или иначе были развиты в театральной архитектуре последующих десятилетий. И свободно стоящий на площади сравнительно небольшой городской театр с упрощенной и усовершенствованной планировкой, и встроенные в городские кварталы небольшие театральные здания, и зрительные залы, так или иначе сочетающиеся в одном здании с другими общественными или торговыми помещениями — все эти разновидности театров были реализованы в русской архитектуре второй половины XIX в. Все же наиболее распространенными долгое время оставались здания городских театров, осуществленные в течение 1870—1880-х годов в целом ряде провинциальных русских городов 51. Из них наиболее совершенными по функциональным качествам и по рациональному решению зрительных залов были произведения известного архитектора В. А. Шретера, в основном специализировавшегося в области театрального строительства. Начиная с небольшого театра в Рыбинске, построенного в 1875—1877 гг. 52, по его проектам были построены крупные городские театры в Тифлисе, Иркутске, Нижнем Новгороде, Киеве 53, где разнообразные планировочные приемы и формы зрительного зала сочетаются с образным строем, типичным для европейских театров того времени.

|

|

|

Ф. Фельнер и Г. Гельмер. Театр в Одессе (1883—1887 гг.). Фотография конца XIX в. |

|

|

|

|

|

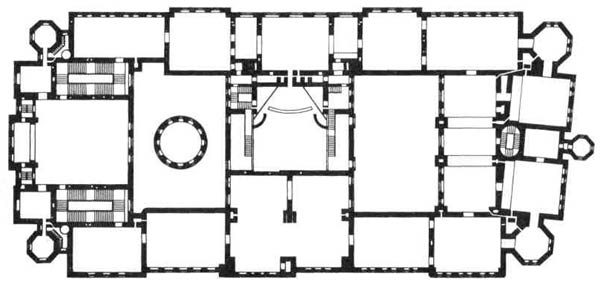

Ф. Фельнер и Г. Гельмер. Театр в Одессе. План |

Исключение представляло здание тифлисского театра 54 построенного в заранее заданном «мавританском» стиле, который должен был вызывать ассоциации с архитектурой Востока, и в частности — с грузинской архитектурой. «Полосатая кладка» стен, стрельчатые арки, глубокие лоджии и башенки на главном фасаде — все это внесло некоторое своеобразие в привычный облик театрального здания той эпохи. Интересен и план этого театра, довольно необычный по общей форме, со зрительным залом почти трапециевидной формы, имеющим совершенно новое для того времени расположение мест в виде глубокого амфитеатра.

Подобный тип городского театра был в том или ином варианте принят для многих русских городов, где временные или старые театральные здания уступили место новым, оснащенным всеми достижениями тогдашней техники 55.

Грандиозные здания театров с «пышными» ренессансными фасадами, с «роскошной» отделкой интерьеров, поражающих смелостью пространственных решений, подобные эпохальному сооружению XIX в.— Парижской опере Ш. Гарнье, в эти годы не создавались в русской архитектуре, может быть, потому, что монументальные столичные театры, построенные в эпоху классицизма, еще целиком сохранили свое значение в театральной жизни.

В 1880-е годы было создано лишь одно театральное здание, если не по своим масштабам, то по пространственному решению принципиально близкое крупнейшим европейским театрам того времени. Это — оперный театр в Одессе, заменивший сгоревший в 1873 г. классический театр пушкинских времен. Сходство его с европейскими театрами было не случайным, поскольку он был построен в результате общеевропейского архитектурного конкурса, победителями на котором стали известные венские архитекторы — Ф. Фельнер и Г. Гельмер 56. Это здание отличал от большинства провинциальных театров не только больший масштаб и особые удобства зрительного зала, но и смелая пространственная композиция интерьеров с полукруглым фойе, огибающим зал, и двумя огромными парадными лестницами по обеим его сторонам, создающими особенный пространственный эффект.

В эту эпоху новейшие достижения театральной техники и формирование новых приемов отделки зрительных залов привели к перестройке и целого ряда старых театральных зданий в соответствии с изменившимися требованиями и художественными вкусами 57.

Постепенно с увеличением числа частных театров получили распространение небольшие театральные здания, включавшиеся в рядовую застройку центральных улиц или в композицию городских увеселительных садов. В каждом отдельном случае они приобретали совершенно специфические черты, иногда причудливо совмещавшиеся с традиционными приемами. Такое сочетание очень наглядно обнаруживалось, например, в Апраксинском театре в Петербурге 58, которое было построено на участке, примыкавшем к Апраксинскому рынку, что и обусловило особенности его архитектуры. Здание театра, вытянутое в глубину узкого участка, главным фасадом обращено на Фонтанку. Такая композиция была как бы промежуточной, переходной от традиционного типа свободно стоящего театра к тем театральным зданиям, которые впоследствии стали вплотную встраивать в существующую застройку улиц. Здесь театр уже имеет лишь один парадный фасад, два других фасада были обстроены торговыми помещениями 59 и обращены во внутренний двор, связанный с Апраксинским рынком.

Включение театральных зданий в сплошную уличную застройку обусловило своеобразный характер целого ряда небольших театров в больших городах, преимущественно в Москве, план которых так или иначе отличался от традиционного свободно стоящего театра.

Очень характерным примером такого типа было здание театра «Парадиз» в Москве (1886, арх. К. В. Терский), расположенное на неудобном угловом участке Никитской улицы и вписанное в него так, что план театра приобрел асимметричную, неправильную форму. Здание имело лишь один парадный фасад, выходящий на «красную линию» застройки, причем решение его в «русских» формах было также одной из новых тенденций, проявившихся в архитектуре небольших театральных зданий 60.

Другую линию развития театров представляло собой сочетание театрального зала с помещениями торгового назначения, гостиницами, пассажами и др. Эта тенденция получила наиболее широкое развитие к концу столетия, повлияв на архитектурную практику начала XX в. Одним из наиболее ранних примеров такого типа было включение в комплекс торговых помещений театрального или концертного зала, как это было сделано, например, в петербургском здании Пассажа или в здании «Славянского базара» в Москве. 61 В последнем сочетание зала с гостиницей и рестораном, переоборудованным из открытого «базара», образовало целую систему объемов, развивающихся внутрь квартала и ограниченных со стороны Никольской улицы плоскостным многоярусным фасадом. Этот контраст между плоскостным фасадом, где никак не отражалась подлинная структура здания, и внезапностью открывающихся за ним, уходящих в глубину внутренних пространств придавал совершенно особую остроту восприятию архитектуры этого времени, иногда почти не преднамеренную и даже не зависящую от художественных качеств декоративной отделки.

Такое построение пространства в глубину квартала, где отдельные объемы образовывали целую систему внутренних дворов, будучи сами скрытыми от глаз сплошным уличным фасадом, стало очень распространенным, хотя и не художественно осознанным, а скорее вынужденным приемом, обусловившим рождение совершенно особых композиций. Здание начинает строиться как бы изнутри, образуя целую систему пространств, внезапно сменяющих друг друга. В «Славянском базаре», кроме обширного концертного зала, таким пространством стал ресторанный зал с оригинальной системой открытых деревянных конструкций, придающих ему особую выразительность. Надо сказать, что пространственные завоевания, основанные на внедрении очень смелых для своего времени не только металлических, но и деревянных конструкций, были одной из сильнейших сторон архитектуры второй половины XIX в., до сих пор недооцененной, может быть, потому, что этот эффект обычно скрадывается изобилием декоративных украшений. В тех, весьма редких, случаях, когда эти детали сведены к минимуму, деревянные конструкции становились основой художественной выразительности, определяя совершенно новое пространственное построение зданий.

Оригинальные деревянные конструкции зрительного зала, позволившие перекрыть огромное пространство зрительного зала на 1500 зрителей, определяли, например, архитектуру Народного деревянного театра, построенного В. Гартманом в Москве в период Первой Всероссийской выставки 1872 г. 62 Открытые конструкции несли здесь явно не только реальную утилитарную, но и «художественную нагрузку», придавая совершенно особую выразительность всему деревянному зрительному залу, носящему подчеркнуто «павильонный» характер, который был так или иначе повторен в архитектуре целого ряда деревянных театров 63.

Вторая половина XIX в. стала временем возникновения первых специальных концертных залов в России, получивших достаточно широкое распространение. Но если «Колонные залы» дворянских собраний и частных домов классицизма, где давались концерты в первой половине столетия, не будучи специально построенными концертными залами, были «музыкальны» по всему своему гармоническому образному строю, то теперь на смену ему пришла чисто изобразительная символика, «изобразительная архитектура», отличающая, например, отделку такого функционально совершенного здания, как Московская консерватория 64. Ее концертный зал, поражающий цельностью и выразительностью пространственного решения и отличающийся прекрасными акустическими качествами, словно заполнен музыкальными декоративными атрибутами, долженствующими вызвать не столько образные, сколько конкретные, вещественные ассоциации, говорящие о назначении этого зала, и не позволяющие спутать его ни с чем другим. Кроме медальонов с портретами великих композиторов, вкомпонованных в отделку стен, и венчающего портал сцены барельефа Н. Рубинштейна — основателя консерватории, о музыке должны еще напоминать и лиры настенных бра и трубящие эльфы в огромных люстрах. Эта наивная символика, эта вторичность художественного образа была присуща и отделке концертного зала «Славянского базара», где это название оправдывалось и деревянной резьбой панелей в «русском вкусе», и еще более наглядно — введением в композицию известного репинского панно — «Славянские композиторы». Чисто архитектурные средства выразительности словно кажутся недостаточными, и на помощь им привлекаются скульптура и изобразительное искусство, призванное «изобразить» совершенно особую, насыщенную содержательными деталями архитектуру, повествующую о своем назначении языком декоративных форм. Эти качества эклектики наиболее полно сказались в архитектуре театров и музеев, проявившись в особенности в декоративном убранстве интерьеров. Очень показательно в этом отношении описание одного из частных театров в Москве, помещавшегося в 1880-х годах в доме Малкиэля в Москве 65, так называемого театра «Близ памятника Пушкина», который был основан А. А. Бренко.

«Изящная лестница ведет в целый ряд зал и салонов фойе... Стены увешаны фотографическими снимками в увеличенном виде — портретами русских актеров и драматургов: Волкова, Мочалова, Каратыгина, Асенковой, Щепкина, Мартынова, Семеновой, Садовского, Самарина и других. Гипсовые бюсты драматических классиков свидетельствуют о некоторой «литературности» устроителя. Но перл театра — это зрительная зала, отделанная по рисункам архитектора Чичагова. Представьте себе длинную залу бледно-зеленого цвета, украшенную посеребренными лепными орнаментами. Сочетание зеленого цвета с серебром, оттененное темно-малиновым бархатом лож, следует признать необыкновенно удачным. При ярком газовом освещении, играющем в граненой хрустальной короне, эффект залы удивительный: какая-то свежесть, какой-то веселый и мягкий блеск» 66.

|

|

|

В. А. Гартман. Проект Народного театра в Москве. Фасад, 1872 г. |

|

|

|

В. А. Гартман. Проект Народного театра в Москве. Планы I и II ярусов, 1872 г. |

Если в театральных зданиях в особенности ценилось «изящество» и создание подчеркнуто праздничной атмосферы, то в зданиях музеев главной задачей становится достоверная точность декоративных форм.

Надо сказать, что музейные здания, впервые получившие широкое распространение в России, в большей степени, чем все остальные сооружения, сохраняли внешние черты классики, хотя и понимаемой теперь совершенно по-иному. Сухие классические формы музейных зданий, столь далекие от обобщенных образов русского классицизма, как бы символизировали «золотой век зодчества» — античность. Дух «историзма» пронизывал эти здания, воплощенные в формах греческих храмов. Познавательные цели, которые ставились перед музеями, буквально отражались в их архитектуре, где точность передачи деталей и верность первоисточникам должны были придавать зданию совершенно особый характер достоверного слепка. Эти качества, присущие всему европейскому музейному строительству, в особенности в Германии, и впервые проявившиеся еще в архитектуре Нового Эрмитажа, так или иначе сказались в облике ряда городских музеев второй половины XIX столетия в крупных русских городах.

Но, кроме этой, общеевропейской «классицистической» линии развития, в 1870-х годах в русской архитектуре возникла еще одна тенденция, отражающая возрастающее внимание к национальной культуре и русской истории. По существу, она была внутренне связана с первой, отличаясь лишь характером первоисточников, которые заимствовались в древнерусском зодчестве.

|

|

|

И. А. Монигетти, Н. А. Шохин. Политехнический музей в Москве (1873—1877 гг.). Фотография середины 1880-х годов. |

|

|

|

И. А. Монигетти, Н. А. Шохин. Политехнический музей в Москве (1873—1877 гг.). План |

|

|

|

В. О. Шервуд. Исторический музей в Москве (1875—1883 гг.). Фотография 1880-х годов. |

|

|

|

В. О. Шервуд. Исторический музей в Москве (1875—1883 гг.). План |