Новые тенденции в русской архитектуре 1830-1850-х годов

Формированию архитектуры второй половины XIX в. в Россиипредшествовал достаточно длительный подготовительный этап, в течение которого сложились главные закономерности нового архитектурного направления — эклектики, претерпевшие тем не менее в дальнейшем довольно значительную трансформацию, что не позволяет подходить ко всему периоду в целом с одними и теми же оценками. В частности, те оценки, которые мы привыкли относить к русской архитектуре последней трети и конца этого столетия, лишь отчасти могут быть приложимы к тому раннему этапу развития эклектики, который следовал непосредственно за русским классицизмом. При этом надо сразу же отметить, что сложнейший процесс становления новых архитектурных взглядов, захвативший всю Западную Европу, в русских условиях приобрел особую специфику. Особенности общественно-исторического и социально-экономического развития России, где к середине века еще не были изжиты феодальные отношения, тормозившие дальнейшее развитие капитализма, не могли не отразиться и на русской архитектуре, хотя она в целом развивалась в общем русле исканий европейского зодчества, несколько раньше вставшего на путь стилистических преобразований. Это исторически обусловленное «запаздывание» было причиной того, что многие явления, так или иначе откристаллизовавшиеся в европейской архитектуре, как бы в «готовом виде» могли усваиваться русскими зодчими. Вместе с тем уже на первых порах перед ними встал целый ряд проблем, в разрешении которых им лишь отчасти мог помочь европейский опыт. При этом следует иметь в виду, что процесс формирования новых архитектурных воззрений во многом основывался и на завоеваниях, уже достигнутых в других областях русской художественной жизни. Именно поэтому рассмотрение русской архитектуры и тех стилевых изменений, которые в ней совершились, оказывается наиболее плодотворным лишь в связи с теми явлениями, которые очень ярко рисуют атмосферу брожения и становления нового в художественной жизни в целом. Особыми свойствами этой исторической атмосферы отчасти можно объяснить сравнительно быстрое приятие новых форм в архитектуре, сменивших когда-то незыблемые формы позднего русского классицизма, закат которого оказался для современников чем-то неизмеримо большим, нежели просто смена стиля.

Архитектурная практика предстает перед нами в этом случае как некий определенный результат сложнейших социально-исторических процессов и эстетических исканий, характерных для России того времени. При этом процессам, которые совершались в недрах классической архитектуры, соответствовали более общие творческие поиски новых средств выражения в литературе и искусстве и изменения, происходившие в художественном мировоззрении в целом.

Надо сказать, что, обращаясь к изучению архитектуры эклектики в России, и не только в России 1, оказывается необычайно сложным точно определить тот рубеж, тот «нижний предел», с которого можно было бы с уверенностью начать отсчет лет этого периода. В последнее время в советском искусствознании его рассмотрение все чаще начинают не с 1840-х, а с 1830-х годов 2. Такое изменение представляется вполне правомерным, поскольку переход от русского классицизма к новому направлению в архитектуре был необычайно сложным и длительным процессом, по существу, начавшимся еще тогда, когда классицизм сохранял ведущие позиции в русском зодчестве.

Может быть, именно поэтому довольно долго наследие 1830-х годов освещалось скорее с позиций уходящего классицизма 3, чем с точки зрения наступающей эклектики. Это значительно сужало аспект рассмотрения материала, влияя и на уменьшение круга анализируемых памятников и на их объективную оценку. Элементы эклектизма в архитектуре 1830-х годов трактовались обычно не как приметы нового, а лишь как нежелательные признаки упадка русского классицизма, а потому и произведения, обладающие этими новыми признаками в наибольшей степени, обычно игнорировались исследователями. Таким образом, получалась довольно односторонняя картина и многие явления этих лет, дающие богатый материал для обобщений, оставались вне поля зрения.

Между тем период 1830—1850-х годов представляется очень интересным, хотя и наиболее сложным для исследования, как и всякий переходный этап в развитии любого искусства. Ведь именно тогда, в 1830—1850-х годах, в сознательной и целеустремленной борьбе с концепциями классицизма сложились новые эстетические закономерности архитектуры, которые были поддержаны и развиты во второй половине XIX в 4. Именно тогда наступил перелом в развитии русской архитектуры, начавшей уже с начала 1830-х годов развиваться по совершенно новому пути, во многом определившему дальнейшее направление развития русской архитектуры. Объективный анализ показывает, что начальный этап развития эклектики был не только периодом упадка, ухода с исторической арены русского классицизма, но и периодом зарождения и развития новых явлений в архитектуре, временем не только отрицания, но и утверждения, не только поражений, но и завоеваний.

Почему от совершенной в своем роде, законченной и отточенной по форме архитектуры русского классицизма в сравнительно короткий срок был совершен радикальный переход к принципиально иной архитектуре? Насколько сознательным, а не стихийным был этот переход? Почему самое понятие прекрасного в архитектуре претерпело такую трансформацию? Почему изменились композиционные приемы и функциональные качества сооружений, изменилось даже самое отношение к художественной форме в архитектуре? Представляется, что ответ на эти вопросы не может быть дан в отрыве от социально-исторических условий, которые сопровождали возникновение и развитие архитектуры эклектики в России, и от новых художественных воззрений, которые складывались в первой половине XIX в. не только в архитектуре, и даже преимущественно не в архитектуре, но и в других искусствах. Специфика художественной жизни 1830—1850-х годов была в большой степени связана с особенностями исторической действительности России того времени, когда после поражения декабристов, в гнетущих условиях николаевского режима, центр тяжести общественной жизни во многом перемещался на искусство. Ожесточенность литературной полемики, борьба художественных групп, по существу, подменяли собой запрещенные политические споры, отчасти давая выход общественному протесту. Может быть, именно поэтому было столь неотрывно приковано, например, внимание Третьего отделения к русской литературе и к журналистике, игравшим на этом этапе совершенно особую роль в жизни русского общества. За невинными на первый взгляд, а иногда и совсем не невинными литературными спорами и критическими отзывами стояли невысказанные политические взгляды идейных противников, в замаскированной форме велась дискуссия о дальнейших судьбах России. Острота литературной борьбы, за которую нередко расплачивалась если не жизнью, то личной судьбой, естественно, не могла ограничиваться узкими рамками одной литературы, предопределяя огромную общественную роль русского искусства. В частности, никогда до этого вопросы, связанные с искусством, и в том числе с современным зодчеством, не обсуждались столь широко на страницах специальной периодической печати, зародившейся как раз в эти годы. Сюда относились не только небольшие хроникальные заметки в художественных журналах о строительстве в России и за границей, не только статьи об отдельных новых сооружениях, но и работы, посвященные более общим вопросам современной архитектурной практики, а также отдельным памятникам и архитектурным стилям прошлого. Именно в эти годы можно говорить о сознательном воздействии литературно-художественной, если еще не собственно архитектурной, печати на формирование архитектурных вкусов «широкой публики» и о стремлении повернуть их в нужном направлении, «образовать» их. В этом сказались, несомненно, те более общие тенденции к просвещению, которые способствовали расширению сферы воздействия искусства и постепенной демократизации художественных вкусов и, естественно, не могли не оказать влияние и на архитектуру.

По отдельным статьям об архитектуре в литературно-художественных журналах можно составить достаточно полное представление о художественных интересах «просвещенного читателя» конца 1830 — начала 1840-х годов и о тех вполне определенных новых эстетических требованиях, которые в эти годы уже начали предъявляться к архитектуре. Постепенное формирование этих требований наглядно отражает процесс становления нового стилевого направления в архитектуре, направления, уже в те годы получившего общее наименование «эклектическое» 5. Это касается не только эстетических взглядов и высказываний тех первых русских теоретиков архитектуры середины XIX в., которые именно в эти годы начали выдвигаться из среды зодчих 6, но и более общих явлений, говоривших о формировании широких художественных вкусов. Из достаточно отрывочных и не всегда последовательных высказываний современников постепенно становится ясным, что именно они вкладывали в понятие «эклектика», как оценивали сложные явления, происходившие в современном им зодчестве, и какие надежды связывали с его дальнейшим развитием.

Известно, что историческая оценка объективных качеств текущего художественного процесса — явление, вообще чрезвычайно редкое. В этом отношении современники первых шагов эклектики ни в чем не отличались от предыдущих и последующих поколений, радостно приветствуя новые веяния в архитектуре и не видя в ней и следа эстетической ущербности. Но важно подчеркнуть, что это был не просто восторг ослепленных новизной очевидцев. С самого начала они удивительно трезво оценивали сущность нового направления как конгломерата стилей. Однако, в отличие от нашего теперешнего понимания, это явление «многостилья», вторичности, подражательности вовсе не рассматривалось ими как отрицательное. Более того, именно эта гибкость, подвижность, мобильность форм эклектики в их глазах и была тем новым завоеванием архитектуры, которое противопоставлялось устойчивым канонам красоты, еще недавно так победно демонстрировавшимся русским классицизмом.

При этом и самое слово «эклектика», вошедшее в обиход в 1830-е годы одновременно с новым архитектурным направлением, тогда имело совсем другой, положительный смысл, лишенный того пренебрежительного оттенка, который оно приобрело много позднее. Вернее, оно расшифровывалось почти так же, как и в наше время, но оценивалось прямо противоположным образом.

«...Было время, и весьма недавно,— писал в 1837 г. Нестор Кукольник,— когда стремление к идеальному было господствующим не только в живописи, но и везде; естественно, крайности должны вести к равновесию и должен наступить период эклектический» 7.

«Наш век эклектический,— утверждал он в другой статье,— во всем у него характеристическая черта — умный выбор. Поэзия не стесняется пиитическими уложениями, и единственный закон ея форм — разум — который дал Гётевой Ифигении античную форму, а Гецу фон Берлихенген форму, согласную с средним веком; мы не пойдем за дальнейшими примерами; скажем только, что во всех отраслях науки, искусства и нравов то же направление; и потому ни слова — разнообразие превосходно, очаровательно, но если оно изящно; Парфенон и другие остатки Греческого зодчества; мавританская Алгамра, готические соборы старого и нового стиля; Италианская архитектура Палладия, Сансовино, Брунелески, Банаротти и т. д. Венецианская древняя... Индийская с Византийским своим развитием, все, одним словом, роды зодчества могут быть изящны и заключают каждая немалочисленные тому доказательства: все они взаимно пользуются своими средствами, перемешиваются и производят новые роды. Но эти роды только тогда изящны и оригинальны, когда сохраняют согласие в частях и величие или сладость в целом... Нельзя не заметить, что это эклектическое прекрасное направление видимо только в постройках общественных...» 8

Характеристика эклектики как «умного выбора» здесь совершенно недвусмысленна. Именно «умный выбор» самых разнообразных средств выразительности был провозглашен творческим кредо эклектиков, и если оно не было с самого начала сформулировано достаточно четко самими архитекторами, то содержалось так или иначе в высказываниях самых разных, иногда достаточно далеких от архитектуры людей. Собственно, не что иное, как панегирик эклектизму в архитектуре, призыв к нему являет собой и известная статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени», написанная в начале 1830-х годов. «Истинный эффект заключен в резкой противоположности; красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте,— пишет он.— ...Все зависит от вкуса и от умения расположить. Не мешайте только в одном здании множества разных вкусов и родов архитектуры. Пусть каждое носит в себе что-то целое и самобытное, но пусть противуположность между этими самобытными в отношении их друг к другу будет резка и сильна...

Терпимость нам нужна; без нее ничего не будет для художества. Все роды хороши, когда они хороши в своем роде. Какая бы ни была архитектура: гладкая массивная египетская, огромная ли, пестрая индусов, роскошная ли мавров, вдохновенная ли и мрачная готическая, грациозная ли греческая — все они хороши, когда приспособлены к назначению строения; все они будут величественны, когда только истинно постигнуты» 9.

Эта статья Гоголя — как бы вдохновенный манифест эклектики, хотя самое это слово им нигде не употребляется. Призывая к постижению и претворению форм архитектуры всех времен и народов, к созданию новой прекрасной архитектуры, которой он не видел вокруг себя и не признавал в русском классицизме, Гоголь выражал отношение к зодчеству многих своих современников. При этом интерес к архитектуре людей, казалось бы достаточно далеких от нее и от проблем реального строительства, был необычайно симптоматичен для того времени, когда искренняя вера в предстоящее «возрождение зодчества» была поддержана более общими процессами, совершавшимися в русской художественной и общественной жизни.

Просветительские тенденции, во многом окрашивающие искусство, литературу, театр 1830—1850-х годов, предопределили не только совершенно новое место искусств в общественной жизни, но и новые особенности, отличавшие их восприятие. Наряду с чисто эстетическими качествами в них все более начинает цениться содержательная сторона, та идея, которая воплощалась новыми художественными средствами. Искусство начинает играть особую, жизненно важную роль в сознании людей, будь то живопись или театр, музыка или литература. Свойственное искусству этой эпохи стремление выступить перед зрителем с насущно важными проблемами человеческого бытия в свою очередь придало восприятию искусства характер серьезного жизненного переживания. Это в особенности полно проявилось в тех искусствах, которые были так или иначе связаны с литературным творчеством, с художественным словом, с призывом «глаголом жечь сердца людей». В связи с этим совершенно особое место в иерархии искусств и в социально-общественной и духовной жизни России начинает занимать не только литература, но и театральное искусство.

«В передовых кругах русского общества театру предъявляются все более высокие требования. Театр неожиданно вырастает в серьезную проблему, он становится одним из центров умственной жизни общества. На театр с надеждой устремились взгляды людей, очень далеких от понимания искусства как легкой забавы и только явления эстетического порядка. Они ищут в театре ответа на серьезные и трудные вопросы общественного и духовного значения... При этом большинство из них подчеркнуто заявляет, что в театре их меньше всего интересует так называемая театральность. Они ценят в театральном искусстве не изысканность и изящество художественной формы, но что-то другое, гораздо более важное для них».10

Отмечаемая здесь новая, чрезвычайно важная особенность театра 1830—1860-х годов, как представляется, помогает глубже понять сущность восприятия искусства того времени в самых различных областях художественного творчества. Его различные оттенки, предопределяемые спецификой отдельных видов искусств, не мешают увидеть некую общность мировосприятия, свойственную всей эпохе и во многом предопределившую новое отношение к пластическим искусствам.

Надо сказать, что, хотя сложнейшая художественная атмосфера 1830 — начала 1840-х годов достаточно полно освещена в литературоведческих и несколько менее — искусствоведческих исследованиях, она почти не принималась во внимание в работах, посвященных архитектуре этих лет, которая обычно рассматривалась в большем отрыве от всей художественной жизни. Как-то забывалось о том, что одно из трех «знатнейших художеств» продолжало в глазах современников оставаться таковым и в эти годы, необычайно богатые новыми художественными явлениями.

Между тем несомненно, что и изменения в изобразительном и театральном искусстве, и ожесточенная полемика на страницах литературных альманахов и первых художественных журналов, и поиски новых форм, отличавшие многие произведения поэтов и художников того времени,— все это не могло не найти косвенного отражения в архитектуре, хотя новые стилевые признаки в ней и были очерчены несравненно менее четко. Не прибегая к аналогиям, которые в применении к архитектуре всегда оказываются излишне прямолинейными, можно, однако, утверждать, что поиски новых форм в архитектуре во многом были следствием эстетической борьбы, сопровождавшей развитие нового художественного мировоззрения, чье значение во многом определялось преодолением жестких канонов классицизма, но не исчерпывалось этим, будучи несравненно более широким и всеобъемлющим, вбирающим в себя многие стороны сложнейшего и противоречивого мироощущения новой исторической эпохи.

Речь идет о романтизме, распространение идей которого в первой трети XIX в. так или иначе предопределило характер новых художественных течений в литературе и искусстве в Западной Европе и в России. Оставляя в стороне сложнейшие аспекты изучения романтизма, связанные прежде всего с литературоведческими проблемами, отметим лишь, что в последнее время в специальной литературе его обычно рассматривают не как локальное направление в литературе и искусстве, но как художественное мировоззрение целой эпохи, чье воздействие нередко далеко выходило за рамки собственно искусства. При этом романтизм 1830-х годов все чаще предстает не только как антипод, но и как предтеча реализма XIX в., подготовивший почву для художественных завоеваний последнего.

«Исходным пунктом новой романтической концепции было представление о ведущей роли искусства в «народном развитии», в общественном самосознании эпохи. Отчасти это было связано, как уже говорилось выше, с действительным положением искусства в жизни николаевской России. Но были на то и внутренние причины. Свойственный романтизму взгляд на поэта и художника как на «пророка», связываясь с ярко выраженным просветительским пафосом эпохи, ее философскими и социально-утопическими исканиями, приобретал совершенно определенный смысл. От произведений искусства теперь в первую очередь ждут предначертаний общественного развития, предсказаний духовной эволюции человечества». 11

В какой-то мере романтизм был реакцией на строгую регламентацию художественных средств в классицизме, на подмену индивидуального — общечеловеческим, единичного — типичным. В то же время известно, что, будучи целиком порождением XIX столетия, романтизм был явлением далеко не однозначным, противоречивым, идущим не только от чувства, но и от ума, сочетающим эмоциональность и непосредственность с жестким рационализмом, высокий пафос с едкой иронией и рассудочностью. Трезвый самоанализ, холодный взгляд на себя СО стороны во многом определяли сложное мироощущение романтиков, Самым неожиданным образом преломляясь в искусстве.

Эта видимая двойственность романтизма отнюдь не была свидетельством его неорганичности, скорее она была знамением времени, Отражением сложнейших общественно-исторических процессов и противоречий новой, буржуазной эпохи.

Провозглашая отказ от обязательного подражания античности и от жестких канонов классики, романтизм оставил себе полную творческую свободу в выборе художественных форм и в заимствовании любых из них, наиболее близких к мироощущению романтиков. Такая творческая свобода, как не раз отмечалось в литературоведении, была в большой мере присуща, например, поэзии, и прежде всего Пушкину, одинаково блестяще владевшему самыми различными, иногда откровенно подражательными жанрами, которым он придавал неповторимую индивидуальность.

«В творчестве Пушкина с начала двадцатых годов до середины тридцатых годов разнообразные стили мировой литературы представляли боевой арсенал освоенных поэтом художественных форм, служивших ему прекрасным орудием для реалистического воспроизведения разных эпох и разных сторон действительности... Художественное мышление Пушкина — это мышление литературными стилями, все многообразие которых было доступно поэту. В этом плане пути реалистического освоения действительности в художественном творчестве Пушкина исключительно многообразны: Пушкин творчески использовал стили народной поэзии, стиль летописи, стиль библии, корана. Стили Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, В. Петрова, Державина, Хвостова; стили Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Вяземского, Козлова, Языкова, В. Кюхельбекера, Ден. Давыдова, Дельвига, Гнедича; стили Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Водсворта, Шекспира, Мюссе, Беранже, Данте, Петрарки, Хафиза и других писателей мировой литературы служили ему материалом для оригинального творчества. Пушкин доказал способность русского языка творчески освоить и самостоятельно, оригинально отразить всю накопленную многими веками словесно-художественную культуру Запада и Востока»12. Подобное стремление к многообразию форм выражения, к их крайней индивидуализации, к отрицанию каких-либо устойчивых канонов и разнообразию художественных впечатлений не могло не сказаться во всех областях искусства той эпохи.

Естественно, что сводить всю сложнейшую картину художественной жизни 1830—1840-х годов с ее множеством эстетико-философских течений лишь к борьбе классицизма и романтизма было бы необычайным упрощением действительного положения вещей. Скорее следует говорить о постоянных поисках нового художественного языка, которые далеко не всегда поддавались какой-либо точной классификации уже в представлениях современников, хотя шли в основном под знаком романтизма в самом широком его понимании.

Именно об этом писал еще в 1825 г. К. Рылеев в статье, ставшей его творческим завещанием: «Спор о романтической и классической поэзиях давно уже занимает всю просвещенную Европу, а недавно начался и у нас. Жар, с которым спор сей продолжается, не только со временем не простывает, но еще более и более увеличивается. Несмотря, однако, на это, ни романтики, ни классики не могут похвалиться победою. Причины сему, мне кажется, те, что обе стороны спорят, как обыкновенно случается, более о словах, нежели о существе предмета, придают слишком много важности формам и что на самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а была, есть и будет одна истинная самобытная поэзия, которой правила всегда были и будут одни и те же» 13.

Таким образом, речь шла не о замене одной достаточно жесткой эстетической системы другой системой, а скорее о полном раскрепощении от каких-либо канонов, о свободе художественной формы, если не о свободе творчества. Если эти поиски шли в основном под знаменем романтизма, то лишь потому, что понимание сущности романтизма его современниками отличалось достаточной гибкостью и широтой, позволяющей прилагать это понятие к самым различным явлениям художественной действительности.

«Уже современники с трудом разбирались в противоречивых позициях «классиков» и «романтиков»,— писал Ю. Тынянов,— и подходить к ним с ключом тех или иных определений классицизма и романтизма не приходится. Приходится различать теоретические высказывания писателей той поры о романтизме (здесь обычно авторы имеют в виду иностранную литературу) и практические там, где им приходилось считаться с романтизмом в его домашнем, русском применении. Кроме того, необходимо принять во внимание и самую семантическую инерцию терминов: романтизмом называлось по преимуществу «новое», классицизмом — «старое».14

С этим утверждением Тынянова легко согласиться, если рассматривать романтизм не как локальное художественное течение, а как определенное миросозерцание эпохи, включающее в себя не только сумму более конкретных признаков стиля, но и те неразрешимые противоречия, которые не укладывались в рамки определенных стилевых схем. Естественно, что борьба «старого» и «нового» включила в себя явления несравненно более широкие, нежели только эстетические концепции классицизма и романтизма. Но эта борьба оказалась бы невозможной без «романтического движения, с его антинормативностью и антисистемностью, возведенными в принцип» 15.

Присущие романтизму идеи о преобразующей миссии искусства, о ого важной роли в создании благоприятной жизненной среды, его просветительский пафос и подчеркнутый индивидуализм — все это не могло не оказать воздействия на зарождение и развитие новых архитектурных концепций.

Может быть, потому, что всякая попытка распространения этих понятий на архитектуру приобретает достаточно расплывчатую и неопределенную форму, у нас до последнего времени не принято было говорить о воздействии идей романтизма на формирование архитектуры и связывать с ними стилеобразующие процессы, хотя такой взгляд стал общепринятым в работах западноевропейских исследователей. 16

Даже в последних по времени трудах о романтизме XIX в. архитектура полностью исключена из круга рассматриваемых проблем, хотя там неоднократно встречаются ссылки на влияние романтизма не только на разные виды искусств, но и на науку тех лет, и в частности па естествознание 17. То, что романтизм как художественное течение долгое время не упоминался в специальных трудах по истории архитектуры, отчасти можно объяснить особой спецификой законов развития архитектуры, как искусства, наиболее тесно связанного с техникой и экономикой, что иногда заставляет исключать ее анализ из сферы более общих искусствоведческих проблем. С другой стороны, это, видимо, объясняется и традиционной односторонней оценкой художественных качеств эклектической архитектуры, и в частности зодчества того раннего этапа, который следовал непосредственно за классицизмом и был связан в своих истоках с романтическим мировоззрением 1830-х годов. Тем самым архитектура исключалась из поступательного процесса развития русского искусства или даже противопоставлялась ему.

Между тем если в наше время применение этого понятия по отношению к архитектуре еще недавно представлялось спорным, то в момент зарождения новых течений в архитектуре оно казалось вполне закономерным.

Причина этого была, по-видимому, в том, что новая архитектура настолько органично влилась в русло всей художественной культуры 1830-х годов, так или иначе связанной с идеями романтизма, и была столь явно поддержана аналогичными явлениями в других искусствах, что те трудно уловимые, ускользающие, часто противоречивые признаки романтизма, которые можно было проследить в самых разных областях искусства, обнаруживались и в зодчестве.

Вот что писал, например, обозреватель «Художественной газеты», имея в виду, по-видимому, не только французскую архитектуру: «Франция, которую справедливо, но преувеличенно, считают страною непрерывного умственного движения,— представляет странные явления крайностей... В художествах, особенно в архитектуре, у Французов доселе идет борьба между классицизмом и романтизмом. Классики заключают прекрасное в тесные пределы непреложных правил: для них уже все построено Греками и Римлянами; искусству остается только применить древние планы к данной местности...

Таким образом, изящное искусство превращается в механическое ремесло, которого вся сила состоит в применении. Классикам нет дела до того, что изящное в природе рассеяно в разнообразных видах и нигде не представляется в неподвижных формах; они непременно хотят остановить прекрасное на одной черте, отрицая его полет и как бы не веруя в совершенствование искусства... Какое-то непростительное предубеждение заставляет их попирать ногами самые простые законы здравого смысла; классики никак не хотят подчинить форму требованиям времени и места» 18.

Подвижность, изменчивость «изящных» форм, их разнообразие и динамичность их сочетаний, их зависимость от места и времени и, наконец, полная свобода в выборе вдохновляющих художника первоисточников — все эти приметы романтизма в полной мере могли быть отнесены и к новой русской архитектуре.

Естественно, что особая специфика архитектуры как искусства, ее большая зависимость от утилитарных задач и материальных условий, ее тесная связь с техникой, хотя бы и на уровне первой половины XIX в., наконец, ее экономическая зависимость от заказчика приводили к подчас неузнаваемой трансформации романтических идей, их более внешнему, иногда даже поверхностному выражению. Естественно также, что явный перелом в архитектурных вкусах не сводился лишь к одному воздействию идей романтизма. Этому способствовал целый ряд исторически объективных, сложнейших причин. Но несомненно и то, что постоянная полемика классицизма и романтизма, которая в течение почти трех десятилетий достаточно явно и ощутимо велась в литературе и искусстве, не могла не влиять на мироощущение современников, постепенно формируя новые эстетические представления. Русский классицизм, столь близкий и понятный не только поэтам и зодчим, но и рядовым обитателям ампирных особняков, во многом определявший эмоциональный строй их жизни, постепенно перестал быть естественным повседневным компонентом жизни человека на рубеже 1830-х годов. Можно сказать, что в конечном счете классицизм был оттеснен уже не только романтизмом, но и самим ходом развития всей русской общественной жизни. При этом особая напряженность политической атмосферы России того времени привела к тому, что сложнейший борьба идей получила отражение не только в литературе и изобразительном искусстве, но и в архитектуре, предопределив не только множественность отдельных течений, но иногда и их диаметрально противоположную идейную сущность, воплощения которой нередко превышали специфические художественные возможности архитектуры.

При этом борьба за окончательное поражение эстетики классицизма, раскрепощение от его канонических оков рассматривалась отнюдь не только как чисто эстетическое движение, и насущная необходимость смены стиля не оставляла сомнений для его современников, отождествлявших с поздним классицизмом те идеи строжайшей регламентации, которые были неотделимы в их сознании от политического гнета. Провозглашаемая романтизмом свобода художественных средств, отказ от жестких классических канонов давали иллюзию творческой свободы художников, большее приближение к реальной жизни позволяло верить в преобразующую роль искусства. До восстания декабристов теоретические споры о классицизме и романтизме носили скорее, если можно так выразиться, более умозрительный, отвлеченный характер, то после поражения декабризма, в условиях николаевской России сущность этих споров должна была значительно измениться. Утверждение идей романтизма получило теперь более жизненный, насущный, даже «прикладной» оттенок, в романтическом мировоззрении стали искать прибежища самые разные слон тогдашнего общества, каждый раз понимая и трактуя его по-своему.

Этому способствовало и то, что некоторые современники декабристов еще сохраняли надежду на смягчение политической атмосферы с помощью благотворного воздействия искусства. Эти иллюзии искусно поддерживались и использовались самим царем, цинично и умно направлявшим их в нужное ему русло. Не случайно он выступил одним из зачинателей борьбы с классицизмом 19, быстро подхватив новые романтические веяния в архитектуре. Не случайно с помощью нового придворного строительства все больше поддерживалась лицемерная версия о сентиментальном царе-семьянине, который стремился предстать «романтическим мечтателем, увлеченным мыслями о далеком рыцарском средневековье или о менее далекой эпохе грациозно-шаловливого рококо» 20.

Не только дворянская интеллигенция, сочувствующая декабристам или искавшая забвения во внутреннем духовном мире, в отрешении от жестокой действительности, не только художники и поэты, так или иначе протестующие своим творчеством против насаждения реакционных идей в академическом, официальном искусстве, но и высшие придворные круги, отдающие дань моде,— все они в какой-то мере черпали свои художественные воззрения прежде всего в романтических идеях, что еще раз свидетельствовало о сложности и неоднородности последних. Это нашло достаточно наглядное выражение и в архитектуре, отозвавшейся на проникновение новых идей с некоторым опозданием, когда многолетняя полемика между классиками и романтиками уже была на исходе и русский классицизм сдавал свои позиции, все более тяготея к академизму.

Общее движение европейской архитектуры от классицизма к новым стилистическим направлениям, по-разному окрашенное в отдельных странах в зависимости от конкретной исторической ситуации, в России 1830—1840-х годов приобрело особую общественную значимость, знаменуя собой видимый отказ от недавнего этапа русской истории, связанного для многих с трагическими воспоминаниями. Прежние архитектурные идеалы стали неприменимы к новым условиям существования человека 1830-х годов, к тем изменившимся требованиям к жизненной среде, которые были обусловлены коренными изменениями не только в эстетике, но и в психологии людей. Не последнюю роль здесь играли и тенденции к уходу в частную жизнь, к замкнутости, к изоляции, к отказу от общественной жизни, которые были обусловлены той атмосферой политической реакции, которая воцарилась после поражения декабристов.

Немаловажную роль при этом играла и постепенная трансформация идей самого классицизма, где гуманистические идеи эпохи Просвещения все более явно стали вытесняться теми официальными идеями государственности, которые в исторических условиях России 1830-х годов в конечном счете воплощали собой торжество самодержавия. Если Триумфальная арка Главного штаба, воздвигнутая вскоре после величайшей победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. (1819— 1828 гг.), еще соответствовала по характеру архитектуры общенародным настроениям подъема и воодушевления, то возведенная тем же Росси арочная композиция зданий Сената и Синода (1828—1832 гг.) на той площади, где только что разыгралась величайшая трагедия декабризма, естественно, должна была восприниматься современниками совершенно иными глазами. Идеи, воодушевлявшие мастеров архитектуры еще в первой четверти XIX в., утратили свою жизнеспособность, а это не могло не отразиться и на характере их творчества, принявшего парадный, холодный оттенок. Триумфальные архитектурные образы классицизма перестали отвечать тем общепатриотическим настроениям, которым был нанесен сильнейший урон после подавления Декабрьского восстания.

Триумф русского народа был как бы подменен триумфом взявшего верх царизма, продолжавшего демонстрировать свою силу и власть. Величественные архитектурные образы стали вызывать в сознании современников совершенно иные, чем прежде, ассоциации.

Это внутреннее несоответствие должно было необычайно остро ощущаться и современниками, и самими архитекторами на фоне растущей политической реакции. Не только казенный, как тогда выражались «казарменный», облик общественных зданий позднего классицизма, не только внешнее однообразие четырех- и шестиколонных портиков, не только жесткая заданность планировочных схем, но и эмоциональная «выхолощенность» архитектурного образа стали причиной явного протеста против эстетики позднего классицизма в России. При этом расшатывание жанров и норм классицизма, наиболее сильных даже не в русской литературе и изобразительном искусстве, а, пожалуй, именно в русской архитектуре в силу необычайной цельности ее эстетических канонов, велось не столько определенными зодчими-романтиками, сколько всей системой художественного мировоззрения романтизма, включая сюда литературные и художественные течения, на первый взгляд как будто не имеющие прямого отношения к архитектуре.

Художественное миросозерцание романтизма создавало своего рода самостоятельную шкалу ценностей, свою иерархию искусств, в которых архитектура неуклонно перемещалась на какое-то иное место, коренным образом отличающееся от того традиционного места, которое она занимала в эстетической системе классицизма. Последнее обстоятельство кажется чрезвычайно важным и симптоматичным.

В архитектуре начали ценить прежде всего не только художественную самоценность, а ее роль в создании благоприятной жизненной среды, соответствующей тем новым представлениям о прекрасном, которые складывались в романтической литературе. Теперь именно литература заняла ведущее место в системе романтического искусства, что определялось как спецификой ее художественного языка, наиболее полно соответствующего романтическим концепциям, так и теми изменениями, которые произошли в искусстве под воздействием идей романтизма и имели решающее значение для его дальнейшего развития. Судьба русского искусства XIX в. во многом была предрешена этими переменами, не просто утверждавшими примат литературы, но и сделавшими ее художественный язык со всей его спецификой как бы эталоном, влияющим на восприятие других видов искусства, а подчас и диктующим им свои особые законы. При этом трансформация идей романтизма, так или иначе окрашивавших определенные течения русского искусства, привела к тому, что они получили в каждом виде искусства, будь то музыка, живопись, архитектура, особое преломление.

Именно эти особенности отдельных искусств, обнажаемые спецификой их художественного языка, обусловливали новое место каждого из них в той системе искусств, которая сложилась под воздействием романтического миросозерцания и развивалась при преимущественном положении литературы, под ее непосредственным непреходящим влиянием даже тогда, когда основные позиции в русском искусстве были заняты реализмом. 21

Естественно, что было бы натяжкой привлекать для анализа архитектуры прямые аналогии из русской литературы тех лет. Но в какой-то мере это оправдано потому, что именно литература, как наиболее «влиятельный» в те годы вид искусства, не только способствовала созданию атмосферы, благоприятной для приятия архитектуры эклектики, но и во многом предопределила специфику ее образного языка. Эклектика в каком-то смысле стала воплощением «литературности» в архитектуре, что сказывалось в ассоциативности, «повествовательности» архитектурных образов. При этом свойственная эпохе «умственность», рассудочность эклектики, бывшая источником сознательного многостилья, была во многом родственна тем романтическим течениям, которые господствовали в искусстве и литературе тех лет и иногда были там очерчены несравненно более ярко и четко, чем в архитектуре. Конечно, эта связь была достаточно опосредованной и не всегда очевидной, но сравнительный анализ произведений этих лет, знакомство с кругом работ ведущих зодчих и с высказываниями их современников убеждает нас в том, что воздействие идей романтизма на формирование эклектической архитектуры было решающим и несомненным.

И хотя на стилеобразование в архитектуре несомненно влияло множество самых разнообразных социальных, экономических, технических и материальных причин, именно романтизм дал первый толчок в направлении изменений художественного мышления зодчих, определив характер их творческих поисков и новые эстетические критерии. Этот перелом, происшедший в течение 1830-х годов, был органически связан не только с общими тенденциями в русском искусстве и культуре, но и с историческими условиями в России того времени, а также с искусством, культурой и архитектурой западноевропейских стран.

Становление новых эстетических взглядов в эту переходную эпоху происходило в тесной связи с переменами в мироощущении в целом, которое было пронизано сознанием историчности текущего процесса. Новое отношение к истории, бывшее результатом как определенного этапа в развитии науки, так и глубоких перемен в миросозерцании, связанных с романтизмом, наложило явственный отпечаток на восприятие искусства и жизненной среды. Мироощущение формировалось во все более тесной связи с окружающей архитектурной средой, в свою очередь получившей историческое значение. Она должна была все более активно втягивать человека в сферу своего притяжения, воздействовать на него, взаимодействовать с ним, позволяя ему полнее ощутить свою связь с окружающим миром, свою причастность к истории — не только к истории современности, но и к истории всего человечества.

«Понятия современности и историзма рождаются в литературе одновременно,— пишет Г. Гачев в своей книге «Жизнь художественного сознания»,— понять современность — значит понять ее своеобразие, отличие от других эпох, то есть просветить ее перспективой исторического движения... Не случайно само обращение к прошлому (или к будущему) впервые ощущается как уход от современности именно в романтизме. Следовательно, родилось само чувство современности, раз ощущается уход от нее» 22.

В применении к архитектуре эти слова остаются справедливыми. Романтизм впервые пробудил мысль об особенностях современного зодчества и об его соотношении с наследием прошлого, привел к более объективной оценке каждого исторического этапа, в том числе и античности, привлек внимание к средневековью, восстановил в сознании людей это выпавшее недостающее звено в общей цепи исторического процесса. Этот новый взгляд на историю, и в частности на историю архитектуры, как на единый закономерный процесс развития и осознание самих себя как непременных участников исторического процесса, предопределили особенности нового мироощущения XIX в. Не случайно, по-видимому, в последние годы и Пушкин впервые выступает как серьезный и глубокий историк, во многом опережающий свое время в понимании, оценке решающих событий прошлого и настоящего.

Новое ощущение истории прекрасно выразил позже, в 1868 г., В. Ключевский, когда писал: «Самая строгая наука не обязывает быть равнодушным к интересам настоящего. Если история способна научить чему-нибудь, то прежде всего сознанию себя самих, ясному взгляду па настоящее. В этом отношении интересы текущей жизни, уроки ее, могут служить надежной руководящей нитью, готовым указанием на то, что наиболее требует разъяснения в своих началах и развитии, а равно и готовой поверкой этого развития». 23

Взгляд на историю как на единый поступательный процесс, где ни один из этапов не может быть произвольно изъят или, напротив, особо выделен, где прошлое неотъемлемо от настоящего и будущего и тем самым всегда находится в развитии, коренным образом изменил отношение к историческому наследию, породив стремление создать иллюзию эффекта присутствия в разные эпохи всемирной истории, творя своего рода театрализованную архитектурную среду, до мельчайших деталей воссоздающую определенную эпоху.

«Я думал, что весьма не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись,— писал и 1830-х годах Гоголь.—Чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами,— прошедши которые зритель видел бы с двух сторон возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, общего первоначальным народам. Потом постепенно изменение ее в разные виды: высокое преображение в колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потом в красавицу греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее вновь нисходящую к диким временам и вдруг потом поднявшеюся до необыкновенной роскоши аравийскою, потом дикою готическою, потом готико-арабскую, потом чисто готическою, венцом искусства, дышащею в Кёльнском соборе, потом страшным смешением архитектур, происшедшим от обращения к византийской, потом древнею греческою в новом костюме и, наконец, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы в себе стихии нового вкуса. Эта улица сделалась бы тогда в некотором отношении историею развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все» 24.

Можно сказать, что историзм в архитектуре начался с первых попыток определения места современной архитектуры в общем процессе развития мирового зодчества, с сознательного стремления к объективному научному изучению и оценке отдельных его этапов вплоть до современности.

«В истории архитектуры, всякий день пополняющейся, все становится занимательным,— писал обозреватель в «Художественной газете» в 1838 г.,— посвятившие себя ученым разысканиям по этой части поняли, что уже наступило время привести в порядок и добросовестно исследовать бесчисленные труды, изданные в разные времена, о постепенном развитии по частям этого обширного искусства с самого начала оного до наших дней» 25. Эти слова прекрасно выражают новое отношение к истории.

Увлечение историческими стилями в архитектуре во многом оправдывалось и обосновывалось желанием приобщить современного человека к художественным сокровищам самых разных эпох. Эти «путешествия в историю», их познавательная ценность постепенно становятся неотделимыми от художественного восприятия архитектуры. При этом творческие приемы и принципы претворения наследия претерпевают коренные изменения на протяжении всего лишь одного десятилетия.

Известно, что и в период классицизма заимствование не только готических, но даже китайских декоративных форм в архитектуре встречалось достаточно часто как своего рода «отдохновение» для глаз, как «каприз» зодчего. Но эти отступления были целиком подчинены строгим закономерностям внутренне чуждой им классики. Этим сдерживались, тормозились те первые проявления романтических тенденций в русском зодчестве, которые зародились еще в недрах классицизма. Но именно они подготовили более органичный переход к новым художественным веяниям в архитектуре, хотя они также наиболее наглядно обнаруживают те принципиальные различия, ту формальную разницу, которая существовала между классицизмом и следующим этапом развития русской архитектуры. С начала 1830-х годов второстепенные для классицизма, подспудные, подавляющиеся стилистические тенденции, неожиданно проявлявшиеся в творчестве самых различных зодчих классицизма, стремительно выходят на первый план, сметая все устоявшиеся канонические преграды и оттесняя те классические образцы, которые столь долгое время были основополагающими.

«Многостильная», «многоязычная» архитектура стала воплощением нового отношения к истории, архитектурные формы впервые приобретали не только художественное, но и познавательное значение. Современный человек стал рассматриваться как прямой наследник всех завоеваний мирового зодчества, как его единственный «душеприказчик».

При этом наибольшая стилистическая близость к оригиналу, иллюзорная точность заимствования, относящаяся не только к области форм, но и к художественному образу в целом, стали обязательным условием создания эстетически полноценного произведения, а отнюдь не его недостатком. Так и в отдельных образцах романтической поэзии виртуозность в претворении первоисточников и тонкость их имитации свидетельствовали не о творческой несамостоятельности автора, а напротив, об его абсолютном художественном вкусе и эстетическом чутье, позволившим уловить и передать тончайшие оттенки в восточной поэзии, в средневековых балладах, в народных песнях и в творениях античных поэтов.

По существу не чем иным, как проникновением этих взглядов в архитектуру, были и первые попытки прямых стилистических заимствований в практике русских зодчих. При этом, в отличие от классицизма, здесь имело место не претворение закономерностей стиля в целом, а подражание отдельным конкретным оригиналам, наиболее типичным для того или иного стиля. Насыщенность характерными внешними приметами прообраза должна была способствовать художественной выразительности нового произведения, словно стремившегося превзойти подлинные образцы.

Индивидуализации художественных вкусов и представлений, нашедшей выражение и в первых сооружениях нового направления, немало способствовало расширение круга художественных ассоциаций, часто имевших явную литературную окраску.

«Женский монастырь в палестинском вкусе», «церковь в готическом вкусе», «загородный дом в роде итальянской виллы», «колокольня в византийском вкусе», «дом загородный в английском вкусе», «казармы в римском вкусе» — эти ученические программы, заданные М. Д. Быковским в Кремлевском архитектурном училище в 1838—1839 гг.26, необычайно ярко отражают появившуюся в те годы иллюстративность архитектурных тем, литературность архитектурных вкусов. Унаследованная от классицизма ассоциативность архитектурного образа стала принимать бесконечное множество воплощений, вызывающих в памяти зрителя те или иные романтические исторические ассоциации.

«Альгамра», «Дворец дожа в Венеции», «Реймсский собор», «Колизей», «Памятник Конфуцию», «Мечеть Ахмета в Константинополе», «Храм святой Софии», «Пальмская биржа на острове Майорке» — С этими памятниками архитектуры не случайно начала знакомить читателей «Художественная газета» в 1838 г. Расширение круга архитектурных сведений стало обязательным условием правильного восприятия зодчества для человека этого времени.

И многочисленные журнальные критические статьи, и путевые заметки путешественников по Западной Европе, и гравированные изображения, и первые специальные прикладные руководства по архитектуре — все это должно было способствовать расширению круга архитектурных представлений и художественных знаний у рядового «просвещенного читателя», улучшить его вкусы и приобщить его к тому, что считалось новым словом, последним достижением в современной архитектуре.

«Пусть частные люди строятся по своему вкусу: этот вкус со временем приобретет именно то, чего часто ему недостает, небольшой, но значительный эпитет: хороший; а когда у нас в частной архитектуре появится хороший вкус, тогда и Газета обратит на его подвиги ближайшее внимание, от чего она и не отклонялась во всех тех случаях, где могла говорить с похвалою. Газете предлежат несравненно важнейшие труды: к концу года и вовсе продолжение будущего она постарается говорить о работах Исаакиевского собора и Зимнего дворца, произведениях монументальных — проявлениях необыкновенных успехов просвещения в России» 27,— писал обозреватель в той же «Художественной газете» в 1838 г.

Подобное рассмотрение достижений архитектуры как непосредственного результата «успехов просвещения в России» было также необычайно характерно для этого времени, когда историческим и точным наукам стало придаваться все большее значение. Впервые начавшееся в эти годы научное изучение мирового архитектурного наследия уже давало первые плоды. Кругозор «любителей искусства», художников и архитекторов необычайно расширился по сравнению с предыдущими десятилетиями, когда предпринимались лишь первые попытки по изучению отдельных памятников зодчества.

При этом эрудированность ученого впервые стала неотделимой от труда зодчего. Не случайно так ценились в России образцы нового направления, которые были созданы немецкими архитекторами, сделавшими в эти годы большие успехи в изучении архитектурного наследия, и в частности античности. Но и античность теперь стала толковаться совершенно по-новому, воспринимаясь в ряду других архитектурных эпох лишь как один из многочисленных источников для заимствований архитектурных форм. Обращение к античному зодчеству было как бы продиктовано желанием вернуться к самым истокам античности, минуя позднейшие воплощения классики в эпоху Ренессанса, Барокко и Классицизма. По существу, ведь и протест против позднего классицизма был обращен не против античности как таковой, а против тех жестких канонов, которые были выработаны эстетикой классицизма в архитектуре.

Именно на примере отношения к античности становится особенно очевидной глубочайшая принципиальная разница, отличавшая произведения классицизма, и в том числе русского классицизма первой трети XIX в., от сменивших их на рубеже 1840-х годов произведений немецких и русских архитекторов на античные темы. О том, как далеки были эти новые произведения от недавнего классицизма, можно судить не только по ним самим и по их изображениям, но еще более по их описаниям, по тем акцентам, которые ставятся современниками, по тому, как и чем они восхищаются в новых, прекрасных произведениях современной им архитектуры. Античности как бы стремились вернуть ее первоначальную нетронутость, увидев ее не сквозь привычную призму эстетики классицизма, а свежими глазами, заимствуя у нее совершенно иные, чем прежде, конкретные образцы. Если классицизм прежде всего исходил из нескольких обобщенных типов античного зодчества 28, создавая на эту тему композиции самого различного внутреннего содержания, то теперь число античных первоисточников неизмеримо расширилось, давая основание для бесчисленных подражаний. При этом заимствование отдельных форм не считалось «плагиатом» и вторичность архитектурного образа рассматривалась как достоинство. Это не значит, естественно, что поощрялись только буквальные копии с памятников разных эпох. Напротив, как никогда стала цениться творческая фантазия зодчего, его умение из определенных форм создавать бесконечные варианты еще небывалых сочетаний, оригинальных композиций, находя все новые и новые источники декоративных мотивов, трансформированных в соответствии с новыми задачами. Это действенное отношение к архитектурному наследию было одной из характернейших черт в творчестве архитектора-эклектика, сознательно демонстрирующего декоративные возможности старых форм в связи с новыми масштабами и новой структурой современных зданий, создавая таким образом иллюзию приобщения к успехам мирового зодчества.

«Читая народные летописи, мы переносимся в давно минувший век и, сильно пораженные событиями прошлой жизни, не довольствуемся одним созерцанием ея разоблаченных перед нами явлений; мы требуем участия, жаждем действия; последнее может быть только посредственное; гений минувшего подает руку фантазии; мы вступаем с нею в союз и создаем эпопею, историю, драму. Таков художник на развалинах древности! Неподкупные свидетели ея протекшей славы, оне красноречивее письмян! Зодчий, тронутый до глубины души гармонией размеров, красотой и величием здания, созданного им в воображении, горит желанием предать другим свои сладкие впечатления и вверяет бумаге любимое дитя свое» 29 — эти слова, посвященные академическому проекту реставрации римских форумов, созданному архитектором Никитиным, необычайно точно характеризуют творческий процесс зодчего-эклектика. По существу, они могут быть отнесены ко всем проектам этих лет, а не только к реставрациям, которые в то время принципиально почти ничем не отличались от них.

«Реставрация римских форумов есть истинное воссоздание архитектурных чудес вечного града, произведение в высочайшей степени художественное, по духу и по форме. Зодчий-поэт и зодчий-археолог встретились в лице г. Никитина и под влиянием благодетельных обстоятельств явили образец искусства, в своем роде единственный и превосходный» 30 — такая характеристика вполне применима к любому проекту и сооружению начала 1840-х годов, в их понимании современниками. «Зодчий-поэт и зодчий-археолог» должны были сочетаться в лице современного архитектора, развитие просвещения приравнивалось к развитию искусства, стоявшего в прямой зависимости от успехов науки.

Не случайно именно в эти годы очень распространены были грандиозные проекты посылаемых в Италию и Грецию пенсионеров-архитекторов Академии художеств — проекты, вполне утопические по характеру и имевшие очень мало общего с подлинной реставрацией, но дававшие простор разнообразным вариациям на античные темы, основанным на успехах археологической науки. Этим занимались и зрелые зодчие. В той же «Художественной газете» в 1841 г. читателю сообщалось, что берлинский архитектор Ф. Шинкель «недавно совершил... труд, замечательный по смелости изобретения и по совершенно удовлетворительному разрешению заключавшихся в нем трудных и сложных положений. А именно: он составил проект застроения пространства, отделяющего от окружающего здания на Акрополисе афинском». 31

Никого не смущало, что эта новая «застройка» находилась в непосредственной близости от величайших шедевров мирового зодчества —Парфенона и Эрехтейона — их художественное равноправие предполагалось само собой разумеющимся при соблюдении необходимой точности в подражании оригиналам.

«Достойным представителем греческого стиля в новейшее время является берлинский профессор архитектуры Шинкель; некоторые его произведения можно поставить наряду с лучшими зданиями древней Греции» 32 — такая оценка также представлялась совершенно правомерной русским современникам немецкого зодчего, хотя не все разделяли это пристрастие к «археологичности».

«Нельзя не согласиться в том, что археология имела вредное влияние на развитие архитектуры как художества,— писал, например, А. Красовский, один из самых глубоких и трезвых теоретиков архитектуры середины XIX в. —Бедность творчества скрылась под маскою археологической учености. Чем менее творчества и чем более мелочного знания древностей проявлял архитектор в своем произведении, тем больше превозносили его археологи. Кто рабски копировал, о том говорили, что он строил в чисто древнем вкусе. Первоначальные итальянские архитекторы подражали формам древних только в отдельных частях зданий; археологи, напротив, старались втеснить целые строения в формы древних построек. Открытые, измеренные и срисованные греческие древности дали архитекторам-археологам новый образец для подражания, то есть греческое искусство. Формы этого искусства, более изящные, чем римские, и не столь избитые повседневным употреблением, несколько оживили и обновили современное нам искусство» 33.

Если Шинкель в своем творчестве не допускал буквальных заимствований, еще во многом тяготея к эстетике классицизма, то в творчестве его последователей «археологичность» становилась определяющим качеством. «Архитектура Валгаллы напоминает собою Парфенон Афинский,— говорилось о сооружении Лео Кленце, построенном близ Регенсбурга в 1830—1842 гг.,— здание Валгаллы, замечательное само по себе, как прекрасный памятник современной архитектуры, может служить сильным доказательством тому, что европейские художества быстро движутся вперед на поприще их развития» 34. Типичное для романтизма стремление к просветительской роли искусства, имеющего не только эстетическое, но и познавательное значение, в особенности проявляется в этих ссылках на конкретные античные образцы, как бы возрожденные к жизни волей современных мастеров. Романтизированный образ античного зодчества оказывается при этом качественно отличным от архитектурных образцов классицизма.

Хотя в русской архитектуре эти новые тенденции проявились в несколько сглаженной, приглушенной форме, качественный перелом все же был достаточно нагляден и ощутим. Он сказался и во внешнем облике монументальных общественных зданий, и в новой структуре жилья, и в тех изменениях, которые наметились в понимании пространства.

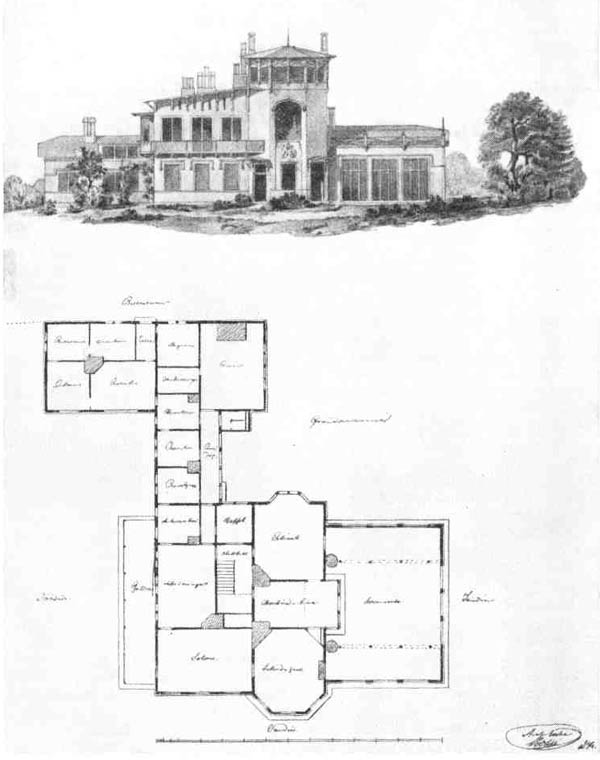

Нельзя сказать, однако, что эти тенденции сразу же получили широкое распространение. Смена стиля, даже убыстряемая более мобильной и гибкой модой, сказалась далеко не во всем и не сразу. Бытовой уклад, внешне долгие годы определявшийся эстетическими нормами классицизма, не был окончательно изжит еще в течение нескольких десятилетий. Слишком сильна была дворянская культура, взаимосвязанная с эстетикой классицизма, чтобы его реминисценции сразу могли быть преодолены в архитектуре усадеб и загородных дворцов, а в особенности в интерьерах загородных домов и городских особняков. Не случайно в специфических условиях России того времени, где до середины XIX в. воздействие буржуазных вкусов еще не имело решающего значения, новые черты архитектуры и связанного с ней бытового уклада, основанного уже на совершенно иных закономерностях, нежели эстетические нормы классицизма, раньше всего сказались в придворном строительстве. Дольше сохранились те черты классицизма, в особенности в провинциальной и усадебной архитектуре, которые были в той или иной мере связаны с сентиментализмом XVIII в. и свидетельствовали о стремлении к идилличности быта, неся в себе черты романтизма и личных вкусов и пристрастий владельца дома. В западноевропейской архитектуре эти черты были выражены в более определенной форме, что дает основание некоторым западноевропейским исследователям связывать истоки романтизма в архитектуре с XVIII в. В русском зодчестве романтический строй многих загородных и парковых сооружений XVIII столетия — храмиков-ротонд, искусственных руин и мостиков-виадуков,— даже целиком выдержанных в классических формах, казалось бы, также дает материал для размышлений о подобной же преемственности. Однако представляется, что говорить о романтизме в применении к архитектуре русского классицизма можно лишь в очень условной форме, прежде всего потому, что он еще не был поддержан всем художественным мировоззрением эпохи, как это случилось в первой трети XIX в.

Но эти черты были сохранены, подхвачены и развиты новыми направлениями в архитектуре 1830-х годов, что позволило им достаточно органично войти в контекст художественных поисков той эпохи. В их основе лежало все большее внимание к отдельной личности и ее духовным запросам, к жизненному комфорту, к индивидуальным художественным вкусам. Место человека в архитектуре, его взаимоотношения с ней, своего рода «гуманизация» архитектуры и приближение ее к реальным бытовым потребностям и разнообразным вкусам стало определяющим в процессе поисков нового архитектурного языка.

Отчасти эти изменения уже были подготовлены всем ходом развития русского искусства. Классическое убранство интерьеров с его тяготением к строгости и простоте еще в период господства этого стиля стало приобретать некоторые черты, предсказывающие и предрешающие появление иных тенденций. Стремление смягчить парадную строгость отделки интерьеров было одной из характернейших черт русского позднего классицизма. Не только в скромных провинциальных усадьбах, не только в небольших уютных особняках послепожарной Москвы, но и в более строгих зданиях петербургского классицизма постепенно начал формироваться новый характер интерьера 35, где достигалась не только чистота стиля, но и теплота и уют человеческого жилья. Эти предромантические тенденции, зародившиеся еще в недрах классицизма, все более нарушали цельность принятых классицизмом канонов и проявились и в рисунке, и в габаритах мебели, и в приемах ее расстановки, нередко нарушающих принятую в идеале симметрию. Сомасштабность человеку, взаимосвязь с ним, создание особой атмосферы нарядного обитаемого жилища — эти черты отличают немногие дошедшие до нас бытовые интерьеры позднего классицизма, известные более по многочисленным изображениям тех лет. Изменение характера интерьеров; создание в них отдельных, изолированных с помощью мебели пространств, все большее вкрапление мягкой, «безстильной» мебели, разграничение отдельных зон интерьера ширмами и создание в них наибольшего комфорта — все это во многом подготовило формирование интерьеров нового типа, навеянных романтизмом.

Если в обстановке онегинского кабинета Пушкиным были точно найдены приметы модного интерьера 1820-х годов, то в скупом описании другого кабинета — из «Египетских ночей» неожиданно возникает образ интерьера уже совершенно другой стилистической эпохи: «Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках» 36. Самое перечисление через запятую этих дорогих предметов, как бы наполняющих и переполняющих, даже загромождающих, кабинет модного человека 1830-х годов, рисует образ нового интерьера, по своим эстетическим и эмоциональным качествам во многом отличного от классического. Это могло бы казаться произвольной натяжкой, если бы не некий признак нового, замеченный Пушкиным и введенный им в свое описание: «дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках». «Готическая этажерка» — здесь не случайная деталь, а новая примета, очень существенно дополняющая и рисующая образ не только интерьера, но и его владельца, характер его романтических взглядов и модных вкусов 37.

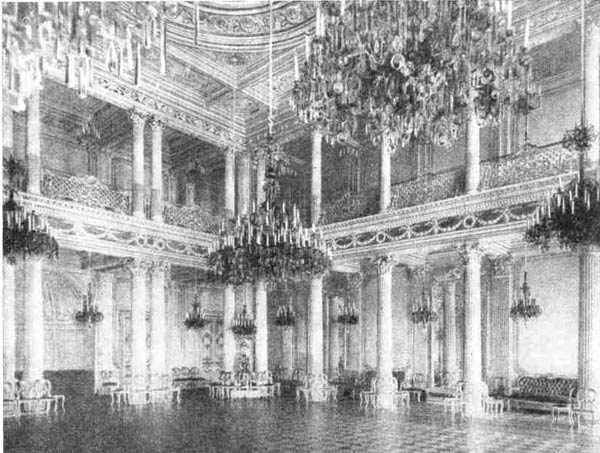

Эти новые стилевые черты сказались даже в более парадных, дворцовых интерьерах, и в частности в облике многих залов Зимнего дворца, заново отделанного и обставленного после пожара 1837 г.

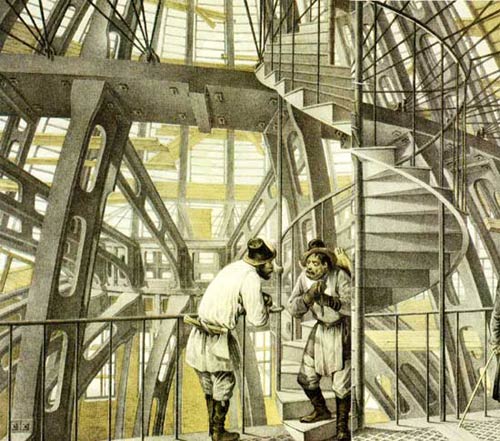

Парадные покои Зимнего дворца, выжженные грандиозным пожаром, восстанавливались необычайно быстро, в течение двух лет, летом и зимою, руками сотен мастеров, по проектам и под руководством ведущих зодчих русского классицизма — В. П. Стасова и А. П. Брюллова. Они должны были показать Европе чудо — возрождение из пепла жилища «всесильного монарха», и это чудо действительно совершилось 38.

Но когда возрожденные интерьеры Зимнего дворца предстали перед первыми посетителями, оказалось, что классицизм навсегда ушел из них и что пространство и отделка большинства зал приобрели иной, хотя иногда почти неуловимый оттенок. Сохранились парадные колоннады, расписные плафоны, скульптурные детали и барельефные фризы. Еще почти не нарушенной осталась чистота стиля в отделанных Стасовым парадных залах. Но чуть чаще встали колонны, чуть изменился и усложнился характер капителей, чуть измельчился рисунок плафонов и стала суше лепка карнизов, чуть больше мелких декоративных деталей появилось в сверкающих хрустальных люстрах и бронзовых канделябрах. Убежденный мастер русского классицизма, В. П. Стасов в целом еще строго следует сложившимся композиционным и декоративным приемам этого стиля в больших парадных залах Зимнего дворца. Из них наиболее каноничен Георгиевский зал, следующий распространенной композиционной схеме парадного двусветного зала, использованной Казаковым в Колонном зале, Кваренги — в зале Смольного института, и впоследствии не раз повторенной в русском зодчестве.

Этот эталон парадного зала здесь еще почти не имеет отступлений от эстетических норм классицизма, разве что в чрезмерно усложненном рисунке люстр и канделябров. В той же мере это касается и восстановленного Стасовым Георгиевского зала Зимнего дворца, где он полностью сохраняет первоначальную кваренгиевскую композиционную схему с парными колоннами, поддерживающими обходящую зал галерею второго яруса. Но при внимательном рассмотрении обнаруживается, что Стасов вводит тот же прием в отделку стен второго яруса, применив в простенках окон парные пилястры, которых вообще не было у Кваренги. Этот чуть заметный «нажим» в повторении определенного приема, тяга к усложнению, насыщению архитектуры уже выдают время восстановления зала. При этом сохранение Стасовым кваренгиевских основных приемов решения парадных зал, при частичном усложнении декоративных решений, еще свидетельствует о прочности традиций русского классицизма именно в творчестве этого мастера, который до конца жизни оставался верным этому стилю.

Но тогда же, рядом с ним, в соседних залах работал другой архитектор, которого по традиции принято еще причислять к мастерам классицизма, но который тем не менее фактически уже не создал ни одной работы в этом стиле. Это — А. П. Брюллов.

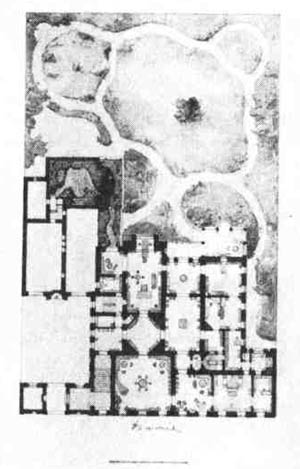

Сравнивая их одновременные работы между собой и в особенности сопоставляя допожарный вид восстанавливавшихся Брюлловым интерьеров с осуществленной им отделкой, легко увидеть все те новшества, те качественные изменения, те отклонения от норм классицизма, которые были уже вполне органичны для более молодого мастера. Новые черты проявились и в архитектуре нескольких больших парадных зал, заново отделанных по проектам Брюллова (Александровский зал, Белый зал, Большая столовая и т. д.), и в особенности в сравнительно небольших внутренних покоях — Помпейской столовой, Готической гостиной, Малиновой гостиной, Мавританской ванной, самые названия которых уже говорят о том, что здесь полностью была отдана дань новым романтическим архитектурным вкусам. Это были не первые робкие попытки творчества в новом направлении, а законченные работы, свидетельствующие о сознательном стремлении найти принципиально иные, чем в классицизме, приемы решения интерьеров.

О том, что это стремление было уже вполне органичным для этого мастера, говорит и то, что еще в 1834 г., за несколько лет до пожара 1837 г., Брюллов разработал проект устройства в Зимнем дворце новой Александровской галереи с декоративными нервюрами сводов, по рисунку уже достаточно далекими от чистого классицизма. Этот проект, оставшийся неосуществленным, во многом предвосхитил и подготовил идею архитектурного решения Александровского зала, расположенного приблизительно на том же месте, где предполагалось устройство Александровской галереи.

Александровский зал Зимнего дворца тяготеет скорее не к соседним с ним стасовским парадным залам, а к будущим парадным интерьерам тоновского Кремлевского дворца в Москве, и, прежде всего к Георгиевскому залу. В классицизме был бы уже невозможен такой зал, с пучками колонн, поддерживающими сложную систему арок, вызывающих ассоциации с готическими гуртами, с тончайшей скульптурной отделкой, покрывающей поверхность сводов и стен, с тяжелыми люстрами, низко свисающими в центре зала. Александровский зал, созданный как мемориальный зал в честь Александра I, стилистически уже почти не связан с его эпохой. Но о царствовании его должны напоминать многочисленные декоративные эмблемы — капители в виде двуглавых орлов, скульптурные «трофеи» и, наконец, батальные картины, которые повествовали о военных победах императора. Казалось бы, все эти приемы встречались в аналогичных случаях и в русском классицизме. Но, кроме формальной разницы в трактовке декоративных мотивов, их отличает еще и перенос «центра тяжести» в создании архитектурного образа на конкретные «тематические» эмблемы и аллегории.

Архитектурный образ былых парадных зал классицизма был настолько выразителен, даже героичен, что декоративные добавления в виде «трофеев», барельефов были лишь второстепенными, хотя и неотъемлемыми элементами убранства.

В Александровском зале Брюллова художественный образ создается уже не чисто архитектурными, а скульптурными средствами. Он невозможен без тех повествовательных, разъясняющих его смысл многочисленных декоративных деталей, которые постепенно начинают играть главную роль в композиции, определяя архитектуру зала в целом.

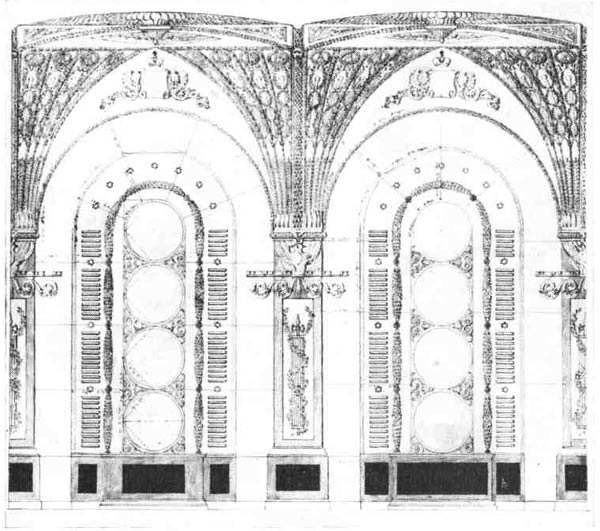

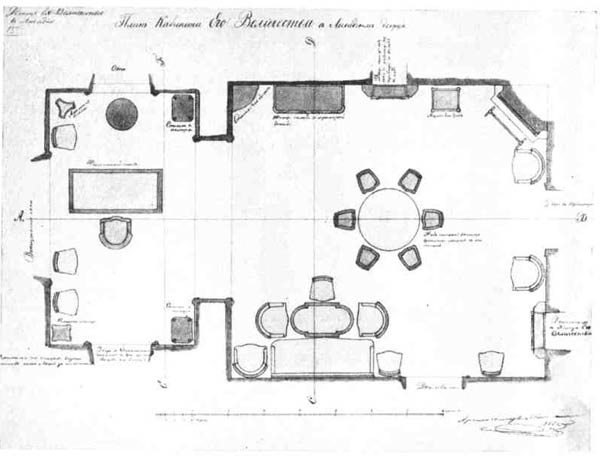

|

|

|

А П. Брюллов. Проект Александровской галереи в Зимнем дворце, 1834 г. |

Этот перенос акцента с общего на частности, на первый взгляд еще мало заметный, является тем новшеством, которое заставляет подходить к архитектуре этого зала уже с иными эстетическими критериями, чем к произведениям русского классицизма. Эту необходимость изменения эстетических критериев хотелось бы особо оговорить. Естественно, что нам никогда не удастся целиком увидеть эту архитектуру теми глазами, какими ее воспринимали современники, на чьих глазах она творилась и формировалась заново. Но было бы неверно судить ее лишь с наших сегодняшних позиций или следуя тем нормам и эстетическим критериям, которые приняты нами для русского классицизма. Именно с этих позиций в специальной литературе о работах Брюллова говорится: «Перегруженность скульптурными украшениями, размельченность форм и особенно механическое соединение архитектурных элементов, заимствованных из различных стилей...— все это нарушает благоприятное впечатление, которое производит пространственная композиция зала, его легкие, смело переброшенные арки и общий архитектурный замысел» 39. Такая характеристика, с нашей точки зрения, явно нуждается в перестановке акцентов. Ведь и общий архитектурный замысел, и смелое пространственное решение зала неотделимы от тех новых средств выразительности архитектуры, которые вводит здесь Брюллов. С этой точки зрения его произведение предстает скорее не как воплощение «распада стилевого единства», а как одна из первых попыток утверждения нового художественного языка в архитектуре, порожденного эстетическими взглядами всей эпохи.

Тяготение к историческим реминисценциям, к художественным образам средневековья, к романтическим литературным ассоциациям, к созданию вокруг человека иллюзорной исторической среды проникло в архитектуру, определив собой повествовательность, иллюстративность, реальную конкретность декоративного убранства. В силу вступили новые эстетические закономерности, во многом далекие от специфики собственно архитектуры, но тем не менее оказавшие на нее неизгладимое воздействие. Уход от идеальных вневременных художественных образов классицизма ко все более конкретным, сомасштабным человеку, романтически окрашенным историческим декоративным формам был осознанным и неотвратимым. Приоритет литературы в этом эстетическом движении не мог не сказаться на характере художественных поисков, повлияв на образную сторону архитектуры. Своего рода «занимательность», избыток фантазии, неистощимость выдумки, неисчерпаемое разнообразие форм стали определять успех творчества архитекторов.

«Ванная — небольшая комнатка... между тем в ней сосредоточены все красоты Альгамбры, вся роскошь гренадских мавров; дивный характер волшебных вымыслов своенравного искусства востока отпечатан здесь на всем с полнейшей верностью; вы имеете настоящую идею о блеске и великолепии жилищ халифских. Да, художник похитил все это из Альгамбры, и верно никто не поставит ему в вину этого похищения......Будуар. Новый мир; предшествовавшее впечатление еще живо, и вдруг вы перенесены в эпоху Возрождения. Эта комната чисто архитектоническая; кисть не прикасалась к белопесочным ея стенам» 40. Этот восторженный отзыв о новых работах Брюллова прекрасно отражает те коренные изменения, которые совершились в восприятии архитектуры. Точно рассчитанный контраст в убранстве комнат стал сознательным художественным приемом, сменив прежнее стилистическое единство.

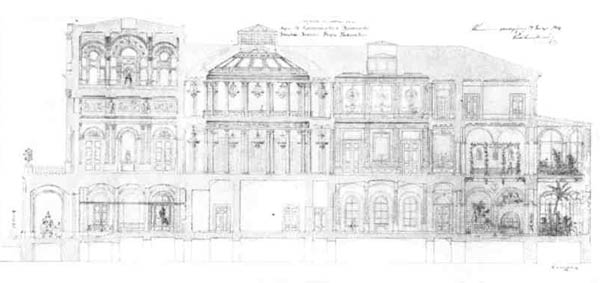

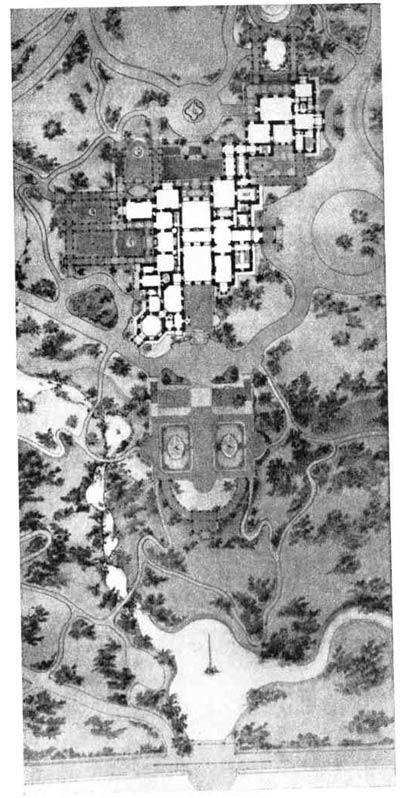

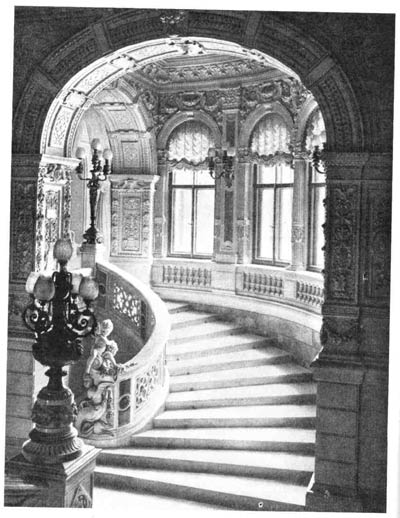

|

|

|

Вид Нового Эрмитажа. Акварель В. С. Садовникова, 1851 г. |

Насыщенная всевозможными элементами восточной архитектуры, сосредоточившая всю «роскошь Альгамбры», ванная комната стала как бы художественным символом искусства Востока. И в противовес восточной роскоши внезапно возникал строгий облик спальной комнаты, навеянный образами Ренессанса. Именно неожиданность, острая контрастность архитектурных образов и связанных с ними литературно-художественных ассоциаций стала сознательным приемом, обусловив разнообразие и равноправие «стилей». Не вырождение классицизма, а отрицание его, не упадок мастерства, а сознательное стремление к разнообразию художественных впечатлений, к романтичности ассоциаций и узнаваемости прообразов руководили зодчими, отражая общие изменения эстетических взглядов эпохи. Не случайно их более чутко отразил в своих работах в Зимнем более молодой А. Брюллов, который уже почти не застал эпоху классицизма и фактически начал сразу с романтических ассоциаций готики. Трудно не видеть в его работах нового понимания декоративности, стремления к решению новых пространственных задач. Можно уверенно утверждать, что сознательное стремление к разнообразию декоративных форм возникало не от творческого оскудения зодчего, а от известного раскрепощения творческой фантазии. Не надо забывать о том, что все более гнетущие рамки академизма в период обучения мастерству зодчего в Академии художеств в противовес этому заставляли молодых архитекторов всемерно расширять свой художнический кругозор и что в пенсионерских поездках они, и в частности А. Брюллов, могли видеть не только античные памятники, но и архитектуру готики, интерес к которой неуклонно возрастал. Даже традиционные пенсионерские поездки выпускников Академии в Италию, в Рим, приобрели теперь совершенно иной характер. В «вечном городе» они стали искать не образы античности, а «тот самый дух христианского Рима, отзвуки которого можно найти в творчестве лучших художников и поэтов того времени». 41

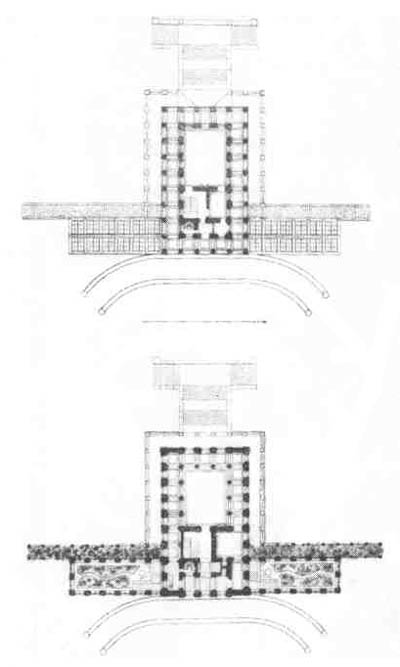

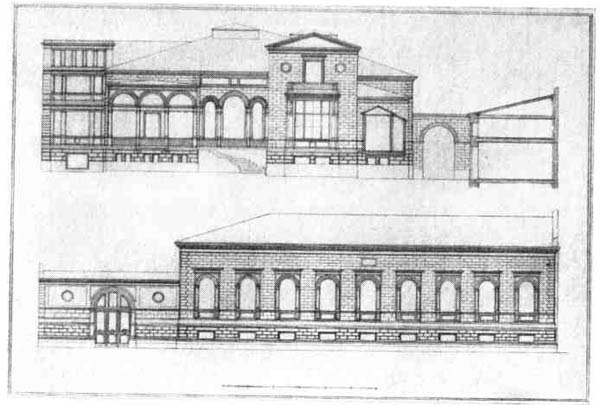

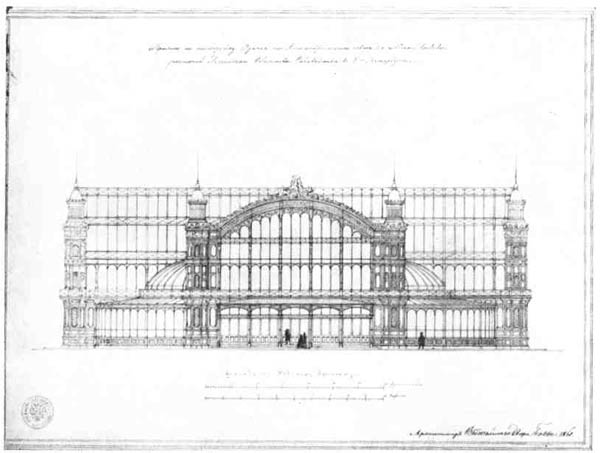

Проникнутые романтизмом акварели А. Брюллова, его пейзажи и портреты итальянского периода говорят о его быстрой восприимчивости к новым веяниям и об искреннем увлечении ими. Это не могло не сказаться и на его архитектурном творчестве, выразившись не только в постройке «готической» Парголовской церкви (1831), но и в интерьерах Зимнего дворца, ставших образцом для многочисленных подражаний. В них есть еще многое от русского классицизма, но сквозь строгие его черты уже пробивается неудержимая фантазия архитектора, которая нередко теряет меру в своем стремлении быть свободной. Эти новые черты, в несравненно более холодном, чопорном, сухом и педантичном западноевропейском, точнее, немецком варианте проявились в архитектуре одного из первых крупных сооружений нового направления — здания Нового Эрмитажа, построенного в 1839—1852 гг. по проекту известного немецкого архитектора Лео Кленце под руководством А. П. Брюллова и Н. Е. Ефимова.

Собственно, формирование впервые в истории русской архитектуры типа специального музейного здания было также выражением растущего интереса к искусству, к истории искусства, к систематизации ее фактов, к выявлению их достоверности. Оно как бы символизировало собой то новое отношение к историческому наследию, к истории и ее безмолвным свидетельствам, которое было характерным для той эпохи. Прежние эрмитажные залы перестали удовлетворять как музейные помещения. В них сохранилась немузейная теплота атмосферы, известная обитаемость. Музейные залы Нового Эрмитажа нельзя спутать с ними даже при мимолетном знакомстве. Здесь целиком нашла воплощение холодная отвлеченность музея, та подчеркнутая «археологичность» архитектуры, которая достигалась за счет деталей и стала отличительной чертой музейных зданий последующей половины столетия. Музей-образец, музей-экспонат стал необычайно характерным для эклектики как своего рода эталон исторической архитектуры, как гипсовый слепок с античного оригинала. Эти черты, характеризующие одно из направлений западноевропейской эклектики, оказали несомненное воздействие на ряд сооружений в русской архитектуре середины столетия. Но в особенности ярко они были выражены в архитектуре Германии, где стремление к достоверности деталей порождало ту сухость форм и графичность рисунка, которая всегда отличает копию от оригинала.

В той же мере эти качества отличали новые «классицистические» произведения от недавних сооружений классицизма. Плоскостность вместо пластичности, подробная детализация вместо обобщения форм коренным образом изменили язык архитектуры, и общность античных источников в них почти перестает чувствоваться. В специальной литературе уже отмечалось чужеродность архитектуры Нового Эрмитажа в тогдашнем классическом Петербурге 42.