Начало поисков национального стиля в 1830-1850-х годах

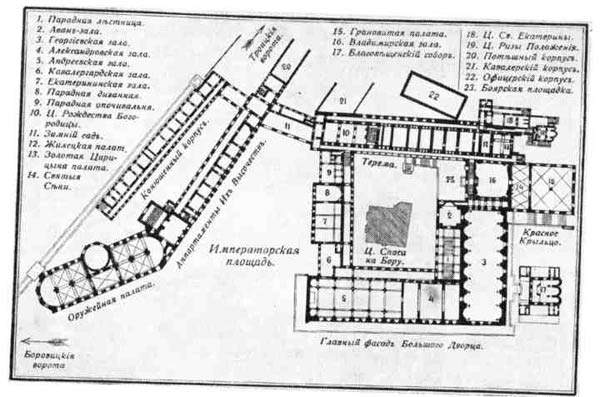

В конце 1820-х годов, когда еще только начинали строиться последние классические здания К. Росси и монументальные соборы и триумфальные арки В. П. Стасова 1, архитектурная жизнь России была отмечена двумя, казалось бы, незначительными событиями, которые тем не менее были проявлением важных новых тенденций, имевших большое значение для дальнейшего развития русской архитектуры. Речь идет о сооружении в Петергофе в 1826—1829 гг. небольшого загородного дворца «Коттедж» и о состоявшемся в 1827 г. конкурсе на проект Екатерининской церкви в Петербурге 2, который, видимо, по желанию «свыше», должен был быть «приноровлен к древнему русскому вкусу в Византийском штиле» 3.

Оба эти события, открывшие новую страницу стилистических поисков, имевших большое значение для русской архитектуры всего XIX в., были в большей мере проявлением присущего наступающей новой эпохе историзма мышления, который в своих истоках был связан с мироощущением романтизма. В условиях России это сказалось не только в обращении к средневековым образам, что было общей для всей Европы тенденцией, но и в новом отношении к собственной национальной истории. Эти тенденции, наиболее полно сказавшиеся в романтической литературе и в особенности в поэзии тех лет, проявились в русской архитектуре в виде совершенно определенных стилевых течений, сосуществовавших на первых порах с постепенно сдававшим свои позиции русским классицизмом. Противоречивая природа этих направлений, возникших, когда позиции русского классицизма были, казалось бы, еще достаточно прочными, может быть объяснена лишь в связи с особенностями исторического развития России того времени, а также с теми более общими закономерностями, которые отличали русскую культуру. В частности, провозглашенное романтизмом обращение к средневековому зодчеству должно было неминуемо увести русских архитекторов в сторону изучения собственного национального средневековья, достаточно далекого от общеевропейских образцов. Этот уход был тем более неизбежен, что, кроме общего тяготения к средневековью, характерного для мироощущения романтизма первой трети XIX в., в России обращение к национальным формам допетровского зодчества было вызвано целым рядом достаточно сложных и противоречивых общественно-исторических причин. Стоявший перед Россией вопрос о выборе между двумя путями дальнейшего развития страны, нашедший наиболее законченное выражение в позициях западников и славянофилов, вопрос, отражавший острейшие общественные противоречия и во многом определивший самые различные стороны русской культуры и искусства, никогда не стоял так остро для Западной Европы. Это «раздвоение», во многом определившее сложнейший характер русской художественной культуры рассматриваемого времени, не могло не окрасить и те стилистические искания, которые велись в русской архитектуре. При этом были впервые разграничены два течения: «готическое» и «русское», которые до этого времени не были четко дифференцированы, образуя некий, иногда почти «варварский» по своим качествам, фантастический сплав.

Известно, что в русской архитектуре уже с конца XVIII в. существовала достаточно устойчивая традиция обращения к готике. Этому увлечению отдали дань Баженов и Казаков, Фельтен и Неелов. Все они по-разному и достаточно произвольно трактовали «готические» формы не только в зависимости от своей творческой манеры, но и в соответствии с тем или иным этапом развития этой романтической ветви русского классицизма, привнесенной из Западной Европы, и в частности — из Англии.

В конце XVIII в. в готике видели прежде всего экзотическую декоративную систему, в чем-то родственную по духу древнему русскому зодчеству. Под «готическими» имелись в виду не только европейские постройки средневековья, но и национальные русские формы допетровского зодчества. Поэтому вольные вариации на темы европейской готики в конце XVIII в. были в какой-то мере и первым проблеском, первым проявлением интереса к национальному наследию эпохи средневековья. Не случайно в постройках Баженова и Казакова так трудно провести четкую грань между готическими декоративными мотивами и их произвольной трансформацией в белокаменное узорочье древней Руси. Об этом свидетельствуют такие широко известные образцы «готической» архитектуры в русском классицизме, как царицынские постройки В. Баженова (1776—1785 гг.) и Петровский дворец М. Казакова (1775—1782 гг.), где неразрывно переплелись классические приемы общей композиции и планировки, готические декоративные мотивы и отдельные детали древнерусского зодчества, а также целый ряд сооружений менее известных русских мастеров XVIII в., так или иначе трансформировавших формы готики в русской архитектуре. Особенностью всех этих сооружений было не только определенное «прочтение» готических форм, как бы впервые увиденных глазами русского мастера, но и их особое жизнерадостное колористическое решение, несравненно более близкое древнерусскому зодчеству, нежели суровой однотонной гамме каменных или кирпичных готических замков и соборов Западной Европы.

Европейская готика не знала сочетания кирпича и белого камня в той его интерпретации, которую осуществляли Баженов и Казаков. Они видели это сочетание в многочисленных московских церквах допетровского времени — времени, в их сознании еще никак не дифференцированного на отдельные стилевые эпохи. Это наследие древней Руси, будучи их привычным повседневным окружением, целиком относилось ими к древности, средневековью, и его родство с европейской готикой было для них бесспорным и несомненным.

Поэтому проникновение готических форм в архитектуру русского классицизма можно рассматривать одновременно и как первую робкую попытку обратиться к истокам русского средневекового зодчества 4. Действительно, и сочетание красного кирпича с белым камнем, и не свойственная готике мягкость пластичных декоративных форм, и отдельные детали — например, бочкообразные колонки и висячие гирьки окон Петровского дворца — не говоря уже о совершенно чуждой для западного средневековья общей композиции баженовских и казаковских «готических» построек — все говорит о том, что четкость различий между готикой и древнерусским зодчеством еще была не свойственна мастерам классицизма. Русское средневековье было так же мало изучено зодчими классицизма, как и наследие мирового зодчества той поры, вытесненное в их сознании античностью и Ренессансом. Разница была в том, что они всю жизнь неосознанно, не стремясь к этому, видели вокруг себя сооружения допетровской Руси, в том числе те церкви с белокаменным узорочьем, которое столь причудливо преломлялось в их «готических» сооружениях и проектах. Западная же готика была чужда им отнюдь не потому, что они не встречали ее в своих пенсионерских путешествиях, а скорее наоборот. Они не видели ее потому, что она была чужда им и они не замечали ее так, как стали замечать русские путешественники несколькими десятилетиями позднее, на закате русского классицизма, когда наметилось совершенно иное отношение к готическому зодчеству.

Таким образом, если для зодчих конца XVIII — начала XIX в. обращение к готике еще носило случайный характер, не знало дифференцированного подхода к истории мирового зодчества и не вступало в противоречие с эстетическими концепциями классицизма, то с конца 1820-х годов увлечение «готикой» знаменовало возникновение и рост новых тенденций, во многом внутренне враждебных русскому классицизму. В противовес тем идеям государственности, которые нес в себе поздний русский классицизм, «готика» символизировала стремление к утверждению индивидуального духовного мира, к поискам высоких нравственных идеалов, наконец, к свободе от общепринятых эстетических норм, к камерности, интимности архитектурной среды. В этом отношении здесь наблюдалась и известная преемственность с теми романтическими тенденциями в русском зодчестве конца XVIII в., которые, видимо, не случайно проявились как в архитектуре «готических» частных усадеб, так и в загородных дворцах Баженова и Казакова, столь далеких от парадных официальных резиденций.

«Стиль Греческий есть пристанище, жилище, дом; стиль Египетский и Готический — монумент, поэзия, мысль. Первый относится к материальным нуждам человека, второй к его нуждам нравственным» 5,— писал Чаадаев, и это противопоставление кажется необычайно тесно связанным с реальной борьбой отдельных направлений в русском искусстве и архитектуре того времени. Новое мироощущение романтизма одинаково изменило как прочтение античности, так и отношение к средневековью.

При этом типичная для романтической литературы того времени идеализация средневековья, его обычаев и нравов, его искусства и его героев, нашла выражение прежде всего в сознательной идеализации готической архитектуры, вокруг которой был создан особый ореол. «Здание... летело к небу; узкие окна, столпы, своды тянулись нескончаемо в вышину; прозрачный, почти кружевной шпиц, как дым, сквозил над ними, и величественный храм так бывал велик перед обыкновенными жилищами людей, как велики требования души нашей перед требованиями тела» 6. Образы готической архитектуры стали не просто религиозными символами, а несравненно шире — символами возвышенности человеческого духа, почти мистического экстаза. Призрак готических соборов вставал над романтическими пейзажами К. Д. Фридриха и немецких художников его круга, готические руины стали местом уединения и глубоких размышлений. Готика стала знаменем возрождения современного зодчества во многих странах Западной Европы, и прежде всего в Англии, хотя сущность ее постигалась достаточно различно 7.

Готическая архитектура с ее необычайной мощью эмоционального воздействия, с ее таинственным образным строем, достигнутым самыми разнообразными художественными средствами, с ее отрешенностью от всего низменного и преходящего как нельзя лучше соответствовала нравственным и образным поискам романтизма, нашедшего в ней неиссякаемый источник художественных ассоциаций.

Теперь, в 1830-е годы, пенсионеры Академии художеств — архитекторы и художники, по-прежнему посылавшиеся в Италию, в Рим, для изучения античности, начинают замечать там впервые и готическое зодчество, изумляясь ему и даже впервые осмеливаясь сопоставить его с античностью и с Ренессансом. «Миланский собор спорит со св. Петром в Риме в величии. Фасад имеет что-то магическое, священное, неизъяснимое,— писал в 1834 г. в своем «Путевом дневнике» художник Александр Иванов.— Но всего удивительнее крыши, лестницы и переходы, украшенные то фигурами, то узорами, невероятно магическими ... Церковь Santa Maria Maggiore в Бергамо любопытна своей архитектурой средних веков». 8

Правда, многолетнее штудирование античности в годы обучения не сразу позволяло многим архитекторам преодолеть привычные представления. Так, например, в том же 1834 г. архитектор М. Д. Быковский произносит в Кремлевском архитектурном училище свою известную «Речь о неосновательности мнения, что архитектура греческая или греко-римская может быть всеобщею и что красота архитектуры основывается на пяти известных чиноположениях», речь, ставшую важной вехой в развитии новых направлений в архитектуре; в конце 1830-х годов он строит под Москвой усадьбу Марфино — образец романтического преломления готического зодчества. И все же, когда в 1838 г. М. Быковский поедет за границу, средневековая архитектура, и в частности впервые увиденный им по пути Старый город Риги, поначалу покажется ему почти курьезом. «Вчера видел собор Миланский, называемый Домо,— пишет он уже из Италии, — этот собор и еще Лионский примиряют меня с готической архитектурою, но все еще не примиряют совсем» 9.

Лишь несколькими годами позже, когда увлечение готикой становится все более широким, ее начинают всерьез изучать пенсионеры Академии художеств в своих поездках по Европе, попадающие там в атмосферу романтического увлечения средневековьем. Этому увлечению во многом способствовали и те романтические течения, которые царили в пейзажной живописи этих лет. По-видимому, не без влияния пейзажиста-романтика М. Н. Воробьева, преподававшего в Академии художеств, его ученик, молодой архитектор «Николай Леонтьевич Бенуа во время своего пенсионерского пребывания в Германии, Италии и Франции написал целые сотни видов готических храмов» 10.

Для русской культуры 1820—1840 гг. наиболее характерным было увлечение образной стороной готического зодчества вне постижения ее более скрытых конструктивных строительных закономерностей. В готике видели и подчеркивали прежде всего эмоциональную выразительность, романтическую приподнятость архитектурного образа и связанных с ним исторических ассоциаций. Глубоко эмоциональному восприятию готики способствовало не только романтическое стремление отрешиться от мрачной действительности, но и тот налет мистицизма, который так или иначе коснулся многих русских умов после поражения декабристов.

«Мне кажется, что Готическая башня достойна особенного внимания, как одно из прекраснейших созданий нашего воображения,— писал П. Чаадаев.— Жители Европы, слишком свыкшиеся с сим странным произведением Зодчества, не умеют, по моему мнению, довольно ценить его. Нам, жителям другого мира, надлежит понять его. Прозрачная атмосфера и бесцветная природа южных стран весьма много способствуют к увеличению эффекта, производимого Греческими и Римскими памятниками; прибавьте к тому кучу воспоминаний и' все принадлежности протекшего и настоящего, которые толпятся около сих памятников и окружают оные всеми очарованиями, питающими мечтательность; тогда поймете вы, в чем состоит красота сих памятников. Но уединенная башня Севера, о которой не говорит ни слова история, а разве какую-нибудь темную легенду рассказывает при очаге внучкам старая бабушка, эта башня, высящаяся над жилищами людей, в мрачное облачное небо, не заимствует поэзии своей от мира, ей совершенно чуждого, ни от предметов, ее окружающих. Около нее хижины и облака — больше ничего! Вся ее магия, все ее достоинство в ней самой. Она, как мысль могучая и прекрасная, одна стремится к небу, уносит вас с земли и ничего от земли не берет; принадлежит особенному чину идей и не проистекает от земного; видение чудеснейшее, без начала и причины на земле» 11.

Это пронизанное мистицизмом тончайшее впечатление от средневековья, естественно, было свойственно далеко не всем современникам Чаадаева, но оно прекрасно отражало некоторые существенные стороны умонастроения того времени. Все более насущными и все более осознанными становились такие стороны архитектуры, как ее эмоциональная «окраска», ее художественный образ и его соответствие не только назначению, но и индивидуальным вкусам отдельного человека, ее способность изолировать его от трагических событий мировой истории, увести в далекое прошлое и создать ему иллюзию самостоятельности физического и духовного бытия.

При этом готические прообразы подвергались все более необратимым изменениям и трансформациям, соответственно новым эстетическим требованиям, предопределявшим условность художественных ассоциаций. Природа ассоциативного мышления оставалась во многом общей для «классиков» и «эклектиков». Речь шла лишь о все большем расширении палитры ассоциаций, о все большей их дифференциации соответственно тем конкретным задачам, которые ставил перед собой архитектор в связи с расширением круга архитектурных тем.

Трансформация коснулась не только типичной для готики конструктивной структуры, приобретающей декоративное, изобразительное значение, но и более глубоких, образных сторон. От возвышенного мистического прочтения архитектурных образов подлинной готики в романтической европейской литературе тех лет, отзвуки которой коснулись и русской литературы, в реальной архитектуре был совершен переход ко все более прозаической, даже «бытовой» трактовке ее форм.

«Вальтер Скотт первый отряхнул пыль с готической архитектуры и показал свету все ее достоинство,— писал Гоголь.— С того времени она быстро распространилась. В Англии все новые церкви строят в готическом вкусе. Они очень милы, очень приятны для глаз, но, увы, истинного величия, дышащего в великих зданиях старины, в них нет...

Могущественным словом Вальтер Скотта вкус к готическому распространился быстро везде и проникнул во все. Еще не сделавшись великим, он уже сделался мелким: сельские домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обратилось в готическое» 12. На самом деле увлечение готикой зародилось в Англии задолго до Вальтер Скотта. Он лишь подхватил эти романтические веяния в своих романах. При этом кажется очень показательным, что вторичность, подражательность и в конечном счете — прозаичность, подчас даже «кощунственность» применения форм готики в архитектуре первой половины XIX в. была прекрасно почувствована им самим. Вот что он писал, например, в 1820 г. о современной ему английской псевдоготической архитектуре: «Готический орден в архитектуре приобрел ныне повсеместное распространение и возобладал столь безраздельно, что нас, пожалуй, даже удивило бы, если бы деревенский дом какого-нибудь купца, удалившегося от дел, не являл нашему взору снаружи — стрельчатых окон с цветными стеклами, а внутри — кухонного буфета в виде церковного алтаря и если бы передняя стенка свинарника при доме не была скопирована с фасада старинной часовни»13. В этих условиях «готика» в архитектуре XIX в. словно постоянно нуждалась в «поддержке», в усилении ее романтическими литературными ассоциациями, возвышавшими ее образный строй, дополнявшими выразительные средства архитектуры связанными с подлинной готикой романтическими образами средневековья. Об этом также очень точно говорил Вальтер Скотт, анализируя творчество одного из основоположников «готики» в английской архитектуре XVIII в., архитектора-любителя и писателя Горация Уолпола: «Ассоциации, о которых мы говорили, чрезвычайно хрупки, ничего не стоит нарушить и сломать их. Так, например, почти невозможно в наши дни возвести готическое здание, которое возбуждало бы в нас чувства, сходные с теми, которые мы постарались описать выше. Оно может быть величественным или трагичным, оно может внушать нам возвышенные или печальные мысли, но оно не пробудит в нас ощущение мистического ужаса, неотделимого от зал, где звучали голоса наших далеких предков, где раздавались шаги тех, кто давным-давно сошел в могилу. Но в литературном произведении Хорас Уолпол достиг того, что он же в качестве архитектора, по-видимому, считал превосходящим возможности своего искусства» 14.

Последнее замечание кажется чрезвычайно важным не только для понимания такого локального направления в архитектуре XIX в., как «готика», но и для уяснения сущности эклектики в целом. Своего рода литературность, даже «иллюстративность», архитектурных «сюжетов», тесно связанная с историзмом мышления, во многом превышала специфические возможности художественного языка архитектуры. Она постоянно зависела от литературных ассоциаций, от мысленного обращения к подлинным прообразам, создающим необходимую эмоциональную атмосферу для восприятия того или иного стиля во всем богатстве исторических реминисценций. Наиболее полно проявившись в «готике» на исходе первой половины XIX в., эти качества в той или иной мере определяли особенности художественного языка архитектуры на протяжении всего XIX столетия. Распространению «готики» в русской архитектуре конца 1820-х годов предшествовала первая его провозвестница — мода. Еще достраивались монументальные сооружения русского классицизма, еще царил в гостиных дворцов и особняков строгий вкус ампира, но уже проникло в те же гостиные романтическое увлечение готикой — готическая мебель, готические часы, готическое окно — все это постепенно нарушало стилистическую цельность русского классицизма.

|

|

|

А. А. Менелас. Дворец «Коттедж» в Петергофе (1826—1829 гг.) |

|

|

|

А. А. Менелас. Дворец «Коттедж» в Петергофе (1826—1829 гг.). Гостиная. Акварель Л. А. Ухтомского, середина XIX в. |

|

|

|

А. А. Менелас. Дворец «Коттедж» в Петергофе (1826—1829 гг.). Лестница. Декоративная роспись Д. Б. Скотти |

«В Петербурге входит в большую моду все готическое,— писал в 1829 г. Александру Брюллову в Париж его брат Федор — В Петергофе маленький дворец выстроен для императрицы Александры Федоровны в готическом вкусе, в Царском селе — ферма; теперь граф Потоцкий уже сделал столовую готическую и все мебели к тому... уже все господа и рвутся за готическим... У Монферрана есть одно окно вставлено, и на него смотреть приезжают разиня рот, как на чудо... Монферран ценит свое окно в 1300. Следовательно, ты можешь себе представить, на какой ноге gotique. Монферран только и делает, что готические рисунки» 15.

Как видно уже из этого описания, за исключением небольших храмов, имитирующих композиционные схемы готических капелл (к ним можно отнести церковь в Парголове А. П. Брюллова, 1831; церковь в Александрии Ф. Шинкеля, 1934; и др.), псевдоготические произведения конца 1820—1840-х годов призваны были демонстрировать скорее свободу от всяческих традиционных канонов, в том числе и от канонов подлинного готического зодчества, чем следование определенным прототипам.

Одним из первых законченных произведений псевдоготики, открывшим путь для многочисленных подражаний, был уже упоминавшийся «Коттедж», построенный архитектором А. Менеласом в Петергофе, в царском имении Александрия. Английское наименование этого загородного дома, столь слабо ассоциируемое в нашем представлении с готикой и скорее свидетельствующее о первых признаках новой архитектуры, чем о возрождении старых форм, это наименование было отнюдь не случайно и прекрасно выражало ту неизбежную путаницу понятий, которая лучше всего свидетельствовала о неустойчивости переходного этапа. Для русских архитекторов знакомство с готикой было как бы вторичным, опосредованным английским опытом. Воспринимая подлинную готическую архитектуру еще нередко как странную, «варварскую», они исходили в своих постройках скорее из идеализированных образцов английской псевдоготики, чем из подлинных оригиналов, поскольку именно Англия была родоначальницей того движения за возрождение средневековых форм, которое, видоизменяясь, просуществовало в этой стране почти весь XIX в.

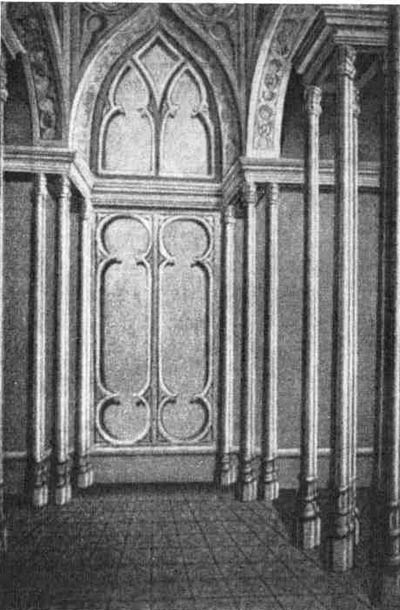

В фасадах и интерьерах петергофского «Коттеджа» архитектор как будто старается совместить все признаки готической архитектуры, внести в него как можно больше присущих этому стилю форм и декоративных мотивов, чтобы у зрителя уже не оставалось сомнений в стилистической принадлежности этого сооружения. Здесь и остроконечные фронтоны самого разнообразного рисунка, и стрельчатые окна и арки, и, наконец, ажурные «кружевные» металлические орнаменты в ограждениях балконов и террас, создающие необычайно причудливый, беспокойный, живописный по композиции архитектурный организм. Несмотря на то что отдельные фасады «Коттеджа» первоначально носили строго симметричный характер, в отдельных ракурсах, с различных точек зрения асимметрия, неуравновешенность объемов являла собой совершенно новый для этих лет непривычный образный строй. Эти новые черты были еще более подчеркнуты, выявлены после пристройки в 1835 г. к восточному фасаду «Коттеджа» столовой и мраморной террасы (арх. А. И. Штакеншнейдер).

Готические же формы являются здесь как бы вещественным оправданием отступлений от привычных норм классицизма. Наиболее насыщены готическими декоративными элементами интерьеры «Коттеджа»— интимного загородного дворца, предназначенного для царской семьи и в то же время впервые демонстрирующего черты буржуазного бытового уклада. Здесь ни одна деталь не миновала «готической» окраски, начиная от стульев, кресел, кушеток и столов до рисунка ширм и канделябров, внутренних дверей, потолков и карнизов. И «готическая» мебель со стрельчатыми завершениями и стрельчатыми арками уже располагается в комнатах по совершенно иным законам, нежели в интерьерах классицизма. Здесь предвосхищены уже все те приемы, которые затем будут развиты в «разностильных» интерьерах второй половины XIX в.— насыщенность внутреннего пространства декоративными элементами, как бы слияние всего наполнения интерьеров с декоративной отделкой стен, где тяжелые драпировки окон и дверей перекликаются с мягкой обивкой кресел, ситцевые обои — с чехлами стульев, рисунок карнизов — с отделкой мебели. При этом пространство комнат нигде не остается свободным, и слияние, «сцепление» наполняющих его предметов становится определяющим приемом, так же как и связь интерьера с природой посредством больших трехчастных окон-эркеров.

Это новое пространственное решение интерьеров, естественно, имело так же мало общего с подлинной готикой, как и асимметричные фасады здания. С помощью готических форм здесь лишь материализовались, воплощались в жизнь совершенно новые закономерности архитектуры. Правда, объемно-планировочное построение «Коттеджа» еще не несло признаков ясно выраженного целесообразного построения — свобода и асимметрия планировки подсказывались и определялись в первую очередь стремлением к внешней выразительности объемов и разнообразию пространственных решений. Но и вопросы целесообразности так или иначе стояли перед создателями первых «готических» сооружений, в особенности в связи с растущей дифференциацией отдельных типов зданий, которые определялись и складывались именно в эти годы.

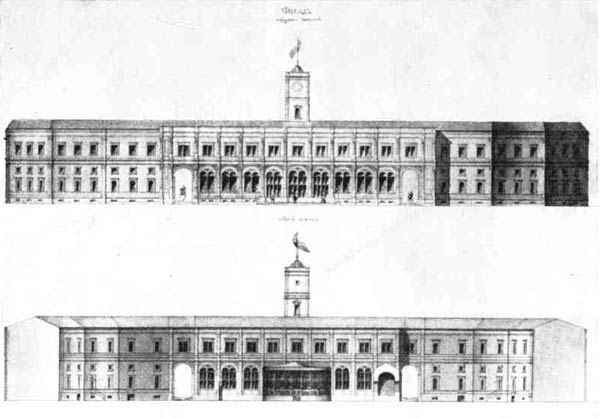

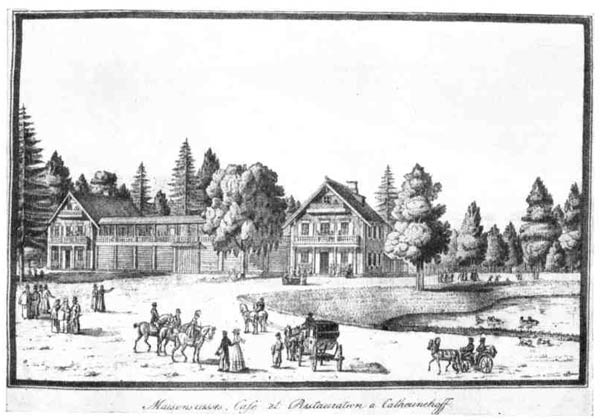

Готические сооружения, и в особенности средневековые замки с их разновременными постройками, образующими сложную пластическую композицию, с причудливыми силуэтами башен, с зубчатыми стенами и стрельчатыми окнами, внешне во многом соответствовали нарождающимся новым закономерностям архитектуры XIX в. В формах готики впервые материализовались те, еще не до конца сформулированные представления о новой структуре зданий, новых приемах планировки и новых пространственных решениях, которые уже явственно не укладывались в каноны классицизма. При этом поиски художественного образа новых типов зданий нередко облекались в формы, свидетельствовавшие о достаточно прямолинейных литературных ассоциациях. Таков был, например, проект «Телеграфической башни» 16 в, построенной в Александрии в Петергофе (1833, арх. И. И. Шарлемань). «Готический» стиль этого здания, которое можно было бы рассматривать и как чисто утилитарное, был навеян, несомненно, не только его близостью к комплексу «Коттеджа», решенному в этом же стиле, но также прямыми аналогиями с готическими башнями, бывшими в то время непременной принадлежностью романтических пейзажных парков. Если «Телеграфическая башня» уподоблялась готической башне, то для создания Придворных конюшен в Петергофе был использован романтический образ средневековой крепости (1847—1854 гг., арх. Н. Л. Бенуа). Правда, здесь трапециевидный план с угловыми башнями и «готическими» воротами входов был еще достаточно традиционен и не содержал новых элементов по сравнению с аналогичными «готическими» сооружениями русского классицизма в усадебной провинциальной архитектуре. В другой же, более поздней работе Н. Л. Бенуа — здании железнодорожного вокзала «Новый Петергоф» (1854—1857 гг.) —определяющей была уже новизна объемно-планировочного решения, новизна как по отношению к классицизму, так и по отношению к подлинной готике. Зодчий создал вполне новаторскую композицию крытого железнодорожного перрона, освещенного стрельчатыми окнами, объединенного по сторонам с двухэтажными служебными помещениями. Своеобразие этого сооружения состоит в том, что его основной объем с башней — центр всей композиции—ориентирован на железнодорожные пути и представляет собой своего рода триумфальную арку с двумя стрельчатыми проемами для поездов. Эта попытка увязать романтизированный образ готического замка с теми специфическими функциональными задачами, которые ставило перед архитекторами развитие железных дорог, очень показательна. Естественно, что здесь имеет место своего рода мистификация. Ведь реальный основной объем здания скрывает за своими стенами с высокими стрельчатыми окнами не обычный замкнутый интерьер, как это кажется при восприятии извне, а совершенно новое по характеру, разомкнутое с двух сторон пространство крытого перрона. Это здание является, пожалуй, наиболее ярким примером необычного использования готических форм. Другие сооружения были более традиционны по назначению, и круг их, как правило, ограничивался загородными и парковыми постройками, где романтичность образа более соответствовала привычным представлениям и ассоциациям. Но и здесь начали проявляться новые тенденции, расширявшие круг обычных архитектурных тем псевдоготики.

|

|

|

Н. Л. Бенуа. Здание придворных конюшен в Петергофе (1847—1854 гг.) |

|

|

|

О. Монферран. Проект «воксала» в Екатерингофе. Фрагмент фасада, середина 1820-х годов. |

|

|

|

Н. Л. Бенуа. Вокзал в Петергофе (1854—1857 гг.). Фотография начала XX в. |

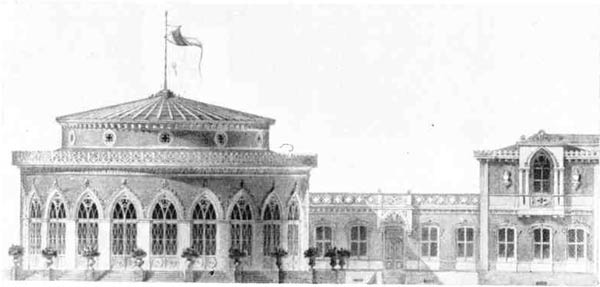

Так, например, О. Монферран, одним из первых обратившийся к готике в оформлении интерьеров, сделал попытку более монументальной ее трактовки в проекте «воксала» для Екатерингофа, осуществленного в середине 1820-х годов. В решении этого нового для той эпохи типа «публичного здания» своеобразно переплетаются черты и обычного паркового павильона, и усадебного здания в готическом стиле. Но это уже не усадьба и не парковый павильон. Найденное здесь решение центрального зала в виде ротонды со стрельчатыми окнами-дверями, со всех сторон раскрывающими ее в природу, говорит о зарождении нового образа общественного сооружения, получившего дальнейшее развитие в последующие годы. Готические формы здесь очень умело использованы для того, чтобы подчеркнуть некую грань между капитальным зданием и временными увеселительными сооружениями Екатерингофского парка, также решенными Монферраном в «готическом стиле».

Широкое распространение готические формы нашли в проектах загородных усадеб, дач и городских домов, дававших разнообразные возможности для свободной трансформации готических декоративных форм и для поисков на этой основе новых объемно-планировочных решений. Эти очень разные по своим художественным достоинствам работы объединяли общие черты, позволяющие говорить о зарождении новых приемов композиции, наиболее развитых во второй половине XIX в. Наиболее совершенной и известной из них была получившая широкую известность усадьба Марфино под Москвой, созданная в 1837—1839 гг. М. Д. Быковским и являвшая собой в какой-то степени развитие приемов, разработанных в аналогичных усадьбах классицизма, и прежде всего в парковых постройках Царицына. От последних Марфино отличалось тем идеализированным строем, той рафинированностью, подчас даже сухостью форм, которые свидетельствовали о несомненном влиянии романтической английской псевдоготики. Может быть, это было следствием того «очищения» готических форм, которое еще раз свидетельствовало о некоей вторичности восприятия средневекового европейского зодчества, свойственной большинству архитекторов, работавших в России.

Пожалуй, на примере псевдоготики впервые становится очевидным, что эстетическая система, которая легла в основу архитектуры XIX в., получившей условное наименование «эклектика», была, по существу, совершенно новой, а не архаической, самостоятельной, а не заимствованной и что вырабатываемые ею новые композиционные приемы заставляли ее искать лишь образные аналоги в прошлом. Одним из таких источников была готика, не только соответствовавшая новому романтическому мироощущению, но и позволяющая ставить на ее основе самые разнообразные композиционные, пространственные и декоративные эксперименты.

Характерно, что присущую готике логическую конструктивную систему, определяющую ее внутренние закономерности и ее целостность, некоторое время не замечали, хотя именно эта система, порой неосознанно, легла в основу многих архитектурно-строительных достижений середины и второй половины XIX столетия, основанных на применении прогрессивных металлических конструкций.

Внутренняя логика готического зодчества, органичность его конструктивной системы, выразительность его пространственных решений не могли не повлиять на формирование новых архитектурных организмов, в особенности в тех европейских странах, где готика исторически определяла характер архитектурных традиций. Не случайно первые смелые конструктивные построения в европейской архитектуре середины XIX в., основанные на широком применении металла, несут явные следы этого воздействия. И Хрустальный дворец Д. Пэкстона в Лондоне (1850—1851 гг.) с его системой поперечных нефов, и библиотеки А. Лабруста в Париже, в особенности двухнефное пространство зала библиотеки св. Женевьевы (1843—1850 гг.), невольно вызывают в памяти те смелые и выразительные конструктивные и пространственные системы, которые воплотились в величественных готических соборах и в огромных залах средневековых замков. К концу XIX в. все более глубокий интерес к органическим качествам готики: к диалектичности, слитности, неразрывности в ней структуры, конструкции, художественной формы — стал одним из первых симптомов кризиса эклектики и ознаменовал собой начало новых творческих поисков рубежа XX столетия.

«Органический стиль не возникает из эклектического, но может быть рожден только органическим,— писал уже в 1880-х годах В. Моррис.— Потому наша архитектура должна в будущем стать по своему стилю готической» 17. Это новое понимание готики как предтечи новой органической архитектуры во многом предопределило будущие новаторские достижения рубежа XX в.

Можно утверждать, что псевдоготика не просто была в русской архитектуре модным течением, хотя многие ее произведения, и в особенности предметы прикладного искусства, и носили все признаки такового, но и сыграла значительную роль в той перестройке архитектурного мышления, которая сделала невозможным дальнейшее развитие русского классицизма. С другой стороны, обращение к готике, как сейчас представляется, способствовало пробуждению интереса к собственному средневековью, сказавшегося во все большем внимании к древнерусской архитектуре зодчих и «любителей искусств».

Эта внутренняя взаимосвязь готики и древнерусского зодчества представлялась, например, вполне органичной для русских архитекторов-пенсионеров, впервые открывших для себя готику. «Они верили в теорию, согласно которой средневековая архитектура Италии имела много общего с древнерусской архитектурой, а возрождение этой отечественной архитектуры они ставили себе задачей по своем возвращении в Россию» 18.

Новый взгляд на древнерусское зодчество был во многом связан с романтическим мировосприятием в целом, с тем отношением романтизма к старине, отблеск которого падал теперь и на русские древности, заставляя увидеть их совершенно новыми глазами, придавая им особую загадочность и таинственность. Особое романтическое восприятие древнерусской архитектуры необычайно ярко отразилось, например, в одном из описаний Благовещенского собора, относящемся к началу 1840-х годов: «Ночь; заключены соборы Кремля; из одной только открытой двери паперти, как из глубокого жерла, льется отрадное мерцание невидимой лампады, которая невольно манит запоздавшего из внешнего мрака в гостеприимную сень святилища. Он восходит по звонким ступеням; шаги его говорят под отзывчивыми длинными сводами, а рядом с ним идет его тень, мгновенно теряясь в узких окнах и застилая собою древние лики, вдоль по стене. Что дальше, то яснеет углообразная паперть, доколе на крутом ея повороте внезапный блеск огромного паникадила яркой струей не ударит из-под самых сводов по лоснящимся камням, как искрометная волна водопада, мгновенно ринувшаяся с утеса...» 19.

Это новое романтическое восприятие древней архитектуры Кремля, в чем-то перекликающееся со строками Чаадаева, посвященными средневековым башням и проникнутыми скорее мистицизмом, чем религиозностью, было тесно связано еще с одной особенностью романтического мироощущения—с новым восприятием истории и прошлого своего народа. Чувством причастности к истории — осознанием себя в истории и истории в себе — отчасти объясняется и тот научный интерес к национальной архитектуре, который впервые возник уже в 1820— 1830-е годы XIX в.

«До сих пор наши ученые-антикварии, заседающие в академиях, не обращали на это внимания; они странным образом не радели об изучении священных памятников у себя дома. Для них все занимательное сосредоточивается в зданиях Востока и Египта, Греции и Рима... Они не хотят замечать связей, соединяющих все ученые произведения архитектуры и в особенности отношения их к просвещению настоящего времени...— отмечалось в 1838 г. в «Художественной газете» по поводу современной архитектуры Франции.— Желательно было бы, чтобы и у нас архитекторы обратили внимание на рассеянные в провинции памятники разных времен и вкусов» 20.

Связывание «успехов просвещения» с завоеваниями современной архитектуры было чрезвычайно характерным для взглядов того времени, знаменуя тот новый этап, когда зодчество стало рассматриваться не только как «художество», но и как результат развития просвещения, т. е. как наука. Памятники русского зодчества впервые нашли себе место в общем историческом процессе как святыни национальной истории и национального искусства. При этом осознание разницы исторических путей России и Европы и размышления о дальнейших путях развития России, приведшие к острейшим противоречиям во взглядах западников и славянофилов, косвенным образом отразились и на архитектуре. Она приобрела черты, если можно так выразиться, полемичности, тенденциозности, т. е. качества, обычно не присущие и не свойственные зодчеству. С одной стороны, поиски национальных форм в русской архитектуре шли в общем русле романтических исканий западноевропейского зодчества. С другой — они в какой-то мере противопоставлялись им, демонстрируя возможности самобытного развития русской архитектуры не только в далеком прошлом, но и в настоящем. При этом национальные течения развивались как бы в противовес тем общепринятым формам европейской эклектики, которые покоились на претворении мотивов ренессанса и барокко и получили достаточно широкое распространение и в русской архитектуре XIX в. В то же время это национальное направление не было единым, как не были однородными и питавшие его источники. Его отдельные течения на всем протяжении XIX в. развивались в постоянной борьбе, в утверждении определенных тенденций, иногда диаметрально противоположных и враждебных друг другу. Архитектура впервые активно и сознательно включалась в повседневную современную борьбу идей, отражая умонастроения своей эпохи. Хотя поиски национальных черт в зодчестве России в середине XIX в. были связаны с аналогичными течениями в европейской архитектуре, самое их прошлое было различным.

Обращаясь к древней Руси, русские зодчие находили там архитектуру, все более отличную от европейской, все более тяготеющую к совершенно иным источникам и прообразам. «Одних прельщает оконченность готического стиля,— писал об архитекторах-романтиках А. Красовский,— другие, напротив того, довольны тем, что византийский стиль в средние века не успел совершенно развиться, что он оставлен там в зародыше и что, следовательно, нашей собственной деятельности остается поле для творчества и для усовершенствования этих начатков». 21

Понятие «византийский стиль», употребленное здесь А. Красовским по отношению к зодчеству прошлого и возникшее еще в конце 1820-х годов, было в эту эпоху достаточно расплывчатым и неопределенным. Под ним нередко имелось в виду не только зодчество Византии, но и древнерусская архитектура. Источником этой аберрации была не только почти полная неизученность русского национального наследия, не только убежденность в том, что оно целиком обязано своим происхождением византийской архитектуре, но иногда и намеренное стремление отождествить оба эти понятия, представив русское зодчество прямым и единственным преемником византийских традиций, что было выражением наиболее официальных исторических концепций. Огромный труд по систематическому научному изучению памятников древнерусского зодчества едва только начинался. Но это не значит, что этих памятников не знали совсем. Напротив, малое внимание к ним отчасти объяснялось, может быть, именно тем, что они как бы не ушли в прошлое, что они не исчезли из поля зрения людей первой половины XIX в., составляя почти во всех старых русских городах их жизненную среду, их повседневное привычное окружение. Только один век отдалял произведения допетровского зодчества от современников русского классицизма, и за это время, несмотря на коренные изменения в методах и мышлении русских зодчих и на широкие градостроительные мероприятия в конце XVIII в., атмосфера старинных русских городов не успела качественно измениться. Лишь Петербург, создаваемый на глазах у современников, был как будто лишен прошлого, лишен связей с древним национальным зодчеством, лишен народных традиций. Столетний город на Неве не мог не ощущаться современниками как город европейский, западный, несмотря на все внутреннее отличие русского классицизма от его европейских аналогий. Может быть, именно единовременность создания Петербурга по сравнению с древними русскими городами, и прежде всего с Москвой, отсутствие в нем разновременных стилистических напластований, разделенных веками, и вместе с тем его заданная образцовость в качестве эталона нового города и привели к тому, что реакция на классицизм была здесь несравненно более единодушной и ярко выраженной. Этим можно объяснить и то, что первые крупные сооружения в «национальном» вкусе появились именно в Петербурге, а не в Москве, и что никого как будто не ужасали «варварские» тяжелые силуэты первых «византийских» церквей, возникающих в 1830-х годах в панораме Петербурга, рядом с гармоничными куполами классических и барочных соборов. «Изображение старины, даже слабое и неверное, имеет неизъяснимую прелесть для воображения, притуплённого однообразной пестротою настоящего, ежедневного» 22,— писал Пушкин в 1830 г. о «Юрии Милославском», и эти слова необычайно точно выражали то новое отношение к национальному прошлому, к своей истории, во имя которых современники прощали автору даже «слабое и неверное изображение» старины.

Самая художественная атмосфера тех лет была необычайно благоприятной для возникновения произведений, так или иначе обращающихся к русской истории. Интерес к национальному прошлому окрашивал собой самые различные области русской культуры, сказываясь и в тех первых попытках уяснить истоки и особенности русского искусства и зодчества, которые относились к 1820-м годам. Уже в эти годы, например, президент Академии художеств А. Н. Оленин направил молодого архитектора Н. Е. Ефимова и художника Ф. Г. Солнцева для изучения русских старинных церквей в Нижний Новгород, Владимир, Юрьев-Польский, Псков, откуда они привезли множество рисунков и обмеров 23. Известно также, что эти рисунки были показаны А. Н. Олениным архитектору К. А. Тону, положившему их в основу своих первых проектов в «византийском стиле». В связи с этим хотелось бы сразу подчеркнуть, что общий поворот искусства и в том числе архитектуры к национальному наследию был слишком явственным и достаточно широким для того, чтобы распространение «византийского стиля» можно было бы целиком связывать с социальным заказом двора и с шовинистическими настроениями самодержавия.

Хотя по традиции его создателем принято считать лишь одного К- А. Тона, творчество которого обычно связывается со сформулированной в 1832 г. известной уваровской триадой «православие, самодержавие и народность»24, однако этой формулой, возникшей уже вслед за появлением первых проектов в «византийском стиле» и к тому же очень темной по смыслу, несмотря на пространное толкование ее автором, все же очень трудно что-нибудь объяснить в процессе стилеобразования в архитектуре. Скорее, наоборот, сама эта формула родилась как следствие тех сложнейших трансформаций, которые претерпели в России общеевропейские романтические идеи. Почва для возникновения «византийского стиля» была в большой степени уже подготовлена всей суммой тех художественных взглядов и тех новых тенденций, которые пронизывали всю русскую культуру того времени. Интерес к византийскому зодчеству, как к предтече древней русской архитектуры, был поддержан и присущим романтизму в целом увлечением экзотикой Востока, проявившимся во многих областях искусства тех лет, начиная с литературы и кончая живописью. Известно, например, что в 1820 г. по пути в Палестину русский живописец-пейзажист М. Н. Воробьев на четыре месяца задержался в Константинополе, создав целую серию романтических «видов» этой «столицы султанов». 25

Популярность пейзажей Воробьева, в 1823—1827 гг. выставлявшихся в Академии художеств, не могла не привлечь внимания к архитектуре Константинополя, где черты византийского зодчества причудливо сочетались с более поздними наслоениями мусульманской архитектуры. «Актуальность», как мы бы сказали сейчас, этого интереса была поддержана общеполитической атмосферой, обусловленной подготовкой, а затем и ведением русско-турецкой войны 1828—1829 гг. После Адрианопольского мира очень закономерной могла показаться мысль о воссоздании «византийского стиля», воочию увиденного в христианских храмах, захваченных турками. «Византийский стиль» мог рассматриваться и шире, как увековечение успеха, достигнутого на Балканском полуострове. Но эти события были лишь одним из внешних стимулов для усиления тех тенденций к поискам национального стиля в современной архитектуре, которые зародились еще в недрах позднего русского классицизма.

Известно, что первые попытки подобного рода появились в архитектуре еще в начале 1810-х годов. В 1813 г. архитектор А. И. Воронихин разработал ряд вариантов храма-памятника 1812 г., один из которых содержал декоративные элементы в «русском стиле» 26. Позднее, в середине 1820-х годов, молодой архитектор Н. Е. Ефимов, занимаясь обмерами фундаментов Десятинной церкви в Киеве, предложил свой проект воссоздания этой церкви, выдержанный в «характере древних киевских церквей» 27. Самый факт возникновения такого замысла, связанного с изучением древнейшего памятника Киевской Руси, был очень симптоматичным, хотя этот проект не получил осуществления и строительство новой Десятинной церкви было поручено другому, более известному тогда архитектору — В. П. Стасову 28.

Интересно, что и созданная в 1826—1830 гг. по проекту такого убежденного классициста, как В. П. Стасов, Десятинная церковь также содержала элементы, которые свидетельствовали о стремлении вызвать определенные ассоциации с древнерусским зодчеством. Аналогичный характер носило и другое сооружение, почти тогда же осуществленное по проекту Стасова в Германии, близ Потсдама,— русская церковь в колонии Александрова (1827—1842 гг.), которая по самому своему назначению должна была воплощать национальные черты 29.

Общий характер архитектуры этих двух сооружений, с «перспективными» порталами, узкими заглубленными окнами, с отдаленным подобием закомар, напоминающих скорее «раковины» Архангельского собора в Кремле, с аркатурным поясом центрального барабана и плоскими луковицами-куполами, в чем-то предваряет те черты, которые позже стали характерными для первых сооружений византийского стиля, возникших всего через несколько лет. То были не единственные работы В. П. Стасова в этом направлении. Известно, например, что в 1836—1837 гг. он разработал «проект для двух церквей в Русском вкусе» 30, которые остались неосуществленными. Интерес Стасова к древнерусскому зодчеству проявился и в том, что в 1833 г. он написал «статью о древностях в России X века» и «тогда же составил проект каменной русской бани „по подражанию древним остаткам в России X века (не найден)» 31. Все это свидетельствует о том, что проекты в «русском вкусе» не были случайными в творчестве В. П. Стасова и что их появление было закономерно на фоне тех, присущих всей романтической эпохе, поисков народности, сущность которых иногда понималась достаточно различно. Это понятие, свидетельствовавшее о пробуждении национального самосознания и зародившееся в 1820-е годы, предопределило особенности очень многих явлений, характерных для русского искусства второй половины XIX в.

«С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы,— писал Пушкин в середине 1820-х годов,— но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность. Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории... Другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения. Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует или даже может показаться пороком.... Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» 32.

Различное понимание «народности», отмечаемое Пушкиным уже в те годы, начиная от самого поверхностного, внешнего, сюжетного и кончая более глубоким и проникновенным, определяло собой природу отдельных стилистических направлений и течений, иногда диаметрально противоположных по своей идейной и эстетической сущности.

Содержание этого понятия в архитектуре осложнялось еще одним обстоятельством — осознанием того фактического размежевания, которое произошло между народным и профессиональным зодчеством отчасти благодаря приобщению русской архитектуры к европейскому опыту. Не вдаваясь в рассмотрение этой сложнейшей и до сих пор не решенной до конца проблемы, отметим лишь, что в архитектуре эта граница очень явственно пролегла через петровскую эпоху. Профессионал архитектор впервые пришел на смену мастеру-зодчему, и мастерство архитектора впервые определялось не только претворением национальных традиций, но и овладением европейскими приемами. Этот процесс, совершавшийся постепенно, дал в особенности наглядные результаты в творчестве зодчих классицизма, когда профессиональная архитектура, уже ничем не связанная с народным зодчеством, стала сама оказывать на него заметное, хотя и достаточно узкое влияние.

Этот разрыв — эта двойственность процесса развития архитектуры, неизбежная на определенном этапе общественно-исторического развития, была осознана впервые в связи с формированием эстетики романтизма, сознательно обратившегося к истокам народного искусства.

В архитектуре поиски народности происходили более прямолинейно и наглядно, нежели в искусстве, что во многом объяснялось особой ее спецификой. Здесь сказывалась также та неточность понятий, которая была неизбежной на этом раннем этапе осмысления национального наследия и которая во многом осталась непреодоленной в течение всего XIX в. Это прежде всего смешение понятий «народное» и «национальное» в применении к искусству своего времени, смешение, которое отмечал и Пушкин, видя печать «народности» в таких качествах, которые можно отнести скорее к национальному, если рассматривать его более широко. Отождествление понятий «национальное» и «народное» по отношению к русскому искусству и архитектуре второй половины XIX в. касалось как оценки наследия, так и отношения к современным течениям.

Пользуясь словами Пушкина, «климат, образ правления, вера» определяли скорее профессиональную национальную архитектуру — «тьма обычаев, поверий и привычек» способствовали сохранению традиций в народном зодчестве, но обе эти линии никогда не были четко дифференцированы. Между тем смешение этих понятий нередко приводило к очень противоречивой оценке явлений архитектуры. Так, например, русский классицизм, который не мог быть назван народным стилем в узком смысле этого слова, вообще как бы лишался национальной принадлежности в представлении людей 1830—1840-х годов и рассматривался ими как чуждое, целиком привнесенное в Россию «итальянское зодчество», что, естественно, совершенно не соответствовало истинному положению вещей. Современники как будто переставали замечать национальное своеобразие русского классицизма, противопоставляя ему допетровское зодчество.

Таким образом, признаками «народности» все более стали выступать чисто внешние формы, а не более общие закономерности архитектуры, определяющие на самом деле ее национальную сущность, во многом более широкую, чем просто «народность».

«Там, где обще-Европейское совпадает с нашею особенностью, там родится просвещение истинно-Русское, образованно-национальное, твердое; живое и глубокое» 33,— писал в 1832 г. И. Киреевский, причем эти вполне объективные по отношению к Европе слова будущего славянофила вполне могут быть приложимы к русскому классицизму, который именно в эти годы был осужден за отсутствие в нем подлинной «народности». При этом необходимо помнить, что «народность» в понимании Пушкина, естественно, была совершенно иной, нежели в знаменитой уваровской триаде, так же, как народность допетровского зодчества была совершенно иной, чем в понимании министра просвещения С. Уварова. Первое тяготело скорее к пониманию народности как общенационального, вторая противопоставляла истинным национальным традициям древнерусского зодчества лишь отдельные внешние признаки, выдаваемые за «народность».

Это сложнейшее переплетение различных тенденций во многом предопределило ту внутреннюю неорганичность, которая отличала «византийский стиль». Начать с того, что самое его название совершенно не соответствовало не только его подлинной сущности, но даже и тем внешним декоративным приметам, которые его отличали.

Лишь отчасти это может быть объяснено тогдашним состоянием архитектурной науки и той степенью архитектурных знаний, которая была характерна для этой эпохи. «Можно сказать, что в нашей народной архитектуре господствуют три начала,— писал в 1840-х годах Владимир Соллогуб,— начало византийское и греческое, перенесенное вместе с верою, во времена Владимира, начало татарское, или испорченное арабское, водворенное с татарами, и, наконец, начало времени Возрождения, заимствованное у Запада в царствование Иоанна Грозного. Изучение этих начал и взаимной их соответственности могло бы служить основой для наших зодчих...» 34

В большой степени такому эклектическому взгляду способствовала и неоднородность самого византийского стиля, и, главное, неопределенность этого понятия, подразумевавшего поначалу и подлинное византийское зодчество, и те первые древнерусские храмы, которые уже достаточно далеко ушли от византийских прообразов. Эта двойственность очень ярко сказалась в архитектуре тех первых произведений «византийского стиля», в которых воплощалась мысль о России как об исторической преемнице Византии. За словами «византийский стиль» вставала целая цепь ассоциаций, на новой основе воплощавших идеи государственности и официального православия. Гипноз слова «византийский» подменял собой все попытки осмыслить отношения византийской архитектуры к допетровскому зодчеству и пресекал всякую возможность таких попыток. В некоторой степени возникновение официального варианта «византийского стиля» может рассматриваться и как реакция на распространение «псевдоготики», за которой можно было увидеть нежелательное утверждение католических настроений, коснувшихся в эти годы известной части дворянства. «Частный» царский коттедж в Александрии мог быть построен в готическом вкусе, а для увековечения побед турецкой войны достаточно было подлинного камня из Варненской крепости, вделанного над его готическим главным входом 35. Для широкого же распространения и утверждения официальных идей православия готика была противопоказана. О том, что эта насущная потребность в новом официальном стиле была вполне трезво осознанной «свыше», свидетельствует конкурс на проект церкви Екатерины у Калинкина моста в Петербурге, объявленный в 1827 г., за год до начала турецкой кампании и за пять лет до того, как Уваровым была впервые произнесена ставшая столь известной формула: «православие, самодержавие и народность».

По существу, этот конкурс, с которого обычно начинается летосчисление «византийского стиля» 36, может рассматриваться гораздо шире, как момент, с которого можно почти с точностью начать отсчет нового этапа русской архитектуры, обратившейся к эклектическим направлениям.

Характерно, что в печати тех лет необходимость создания новой архитектуры мотивировалась не столько идеологическими, сколько практическими, функциональными требованиями. «Сколько ни построено церквей, всегда все они имели характер римских храмов и украшены портиками, каждый зодчий того времени старался приклеить к своему проекту какой-нибудь из прославленных портиков, и с ним гармонировали прочие части здания,— писала в 1844 г. «Литературная газета».— Но как мы, жители севера, не можем похвалиться хорошей погодой, то подобные проекты для нас вовсе неудобны: снег, дождь и все, что только может лететь с неба, гонимое ветром, врывается в церковь сквозь колонны древнего портика.

...Все это оттого, что строение не наше, что это растение теплого юга, пересаженное на север неискусною рукою. Примените же это строение к нашему климату, и оно некоторым образом получило бы характер, соответственный стране, в которой оно построено. Если бы древние Греки и Римляне жили в нашем отечестве, верно, они позаботились бы о тепле своих храмов, сколько заботились об украшении их» 37.

В этих несколько наивных и очень необъективных по отношению к классицизму словах непрофессионала чувствуется общая для того времени тенденция — объяснить упадок русского классицизма его нецелесообразностью, его несоответствием «нашему климату», его функциональным несовершенством. Характерно, что об этом писали обычно чаще всего в порядке утверждения «византийского стиля», как бы в его обоснование и защиту. Подобное же, далеко не объективное обоснование принадлежало и одному из самых образованных архитекторов своего времени — И. Свиязеву, бывшему идеологическим, теоретическим защитником «византийского стиля».

Он точно так же выступал против классической «итальянской архитектуры, которая на каждом шагу боролась с небом, климатом, почвою и образом жизни... она для пустой и никем не замечаемой соответственности, а иногда для какой-нибудь прикрасы жертвовала всеми удобствами, всеми выгодами внутреннего размещения... Приставляя портики туда, где не было ни входа, ни выхода, ни всякого подобия дверей, оставляла она настоящие входные двери и крыльца без всякого прикрытия от дождя и снега» 38.

Однако совершенно очевидно, что эти аргументы, выдвигавшиеся как бы «задним числом», когда «византийский стиль» уже получил официальное утверждение и широкое распространение, касались лишь одной, в данном случае не самой важной стороны проблемы и оставляли в стороне те, более глубокие и сложные причины, которые были связаны с идеологическим обоснованием видимых стилевых изменений в зодчестве. В эти годы, непосредственно следующие за восстанием декабристов и бывшие началом нового исторического этапа в развитии России, распространение этого направления в архитектуре было поддержано всей совокупностью общественно-исторических условий. Если десятилетие назад при утверждении проекта Исаакиевского собора из целого альбома вариантов в самых различных стилях 39, представленных архитектором О. Монферраном на усмотрение Александра I, еще был выбран проект, близкий к классическим традициям, то конкурс на проект Екатерининской церкви свидетельствовал об окончательном отказе от этого стиля, поскольку ни один классический проект не получил утверждения и одобрения.

«Великолепие Санкт-Петербурга, обширность предназначенного для новой церкви места и выгодное положение оного на большом Петергофском тракте требуют сооружения храма такого, который бы свидетельствовал как соотечественникам, так и иноземным пламенное усердие россиян к православной вере» 40. Эти слова прекрасно выражают сущность тех задач, которые были поставлены перед зодчими правительством Николая I . 41

В конкурсе на проект Екатерининской церкви участвовал ряд видных архитекторов русского классицизма — А. Мельников, В. Беретти, А. Михайлов, всю жизнь работавших в этом стиле, и потому именно на их примере становится особенно очевидным тот крутой поворот, который наметился в русской архитектуре (именно в русской архитектуре, а не в русском классицизме) на исходе 1820-х годов. В документальных материалах этого конкурса явственно обнаруживается небывалый до тех пор стилистический разлад не только в самих проектах, но и в терминологии зодчих. Вот что писал, например, в сопроводительной записке к своим проектам архитектор А. Мельников.

«Честь имею представить у сего три проекта с примерными сметами, кои сочинены в совершенно разных видах по неизвестности желания Государя императора, в котором роде архитектуры повелеть соизволит соорудить сей храм.

При сем долгом присовокупляю сказать следующее: что проект под литерою С сочинен и приноровлен к древнему русскому вкусу в византийском штиле. 2-й проект под литерою А, во вкусе новейшем, принятом греко-российскою церковью штиле древней римской архитектуры, 3-й под литерою В, во вкусе древней римской архитектуры вроде Пантеона, которой по огромной внутренности оного мог почесться единственным зданием в сем роде в России» 42.

|

|

|

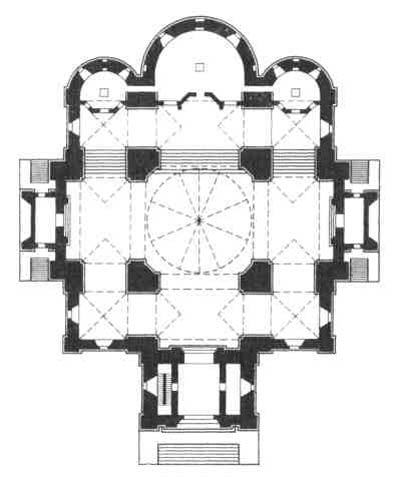

К. А. Тон. Проект Екатерининской церкви в Петербурге. Продольный разрез, 1830 г. |

|

|

|

К. А. Тон. Проект Екатерининской церкви в Петербурге. План, 1830 г. |

Этот и другие документы необычайно ярко освещают сложную ситуацию, когда у одного зодчего сочетались проекты в «древнем вкусе» и в «новом вкусе» 43 и когда работы в «стиле чистой архитектуры» 44 уже не казались единственно возможными. Очень характерна здесь и ссылка на желания Николая I, открыто диктовавшего свои требования зодчим.

Несомненно, что появление проекта «в древнем русском вкусе в византийском стиле» в самом преддверии войны с Турцией было непосредственно связано с этими требованиями. Но было бы слишком прямолинейно связывать только с этим появление новых течений. Новая страница в истории архитектуры, страница, перевернутая хотя и несколько поспешно, с оглядкой на социальный заказ «двора», была тем не менее объективно неизбежна и неотвратима. Неизбежным был тот неуспех, на который были обречены классические проекты в «древнем римском вкусе», представленные А. Михайловым и А. Мельниковым 45. Неизбежным было и обращение к более молодому зодчему, не столь затронутому штампами классицизма, хотя и прошедшему академическую выучку — в данном случае обращение к К. А. Тону, которому было поручено в 1830 г. проектирование, а затем и строительство Екатерининской церкви.

Екатерининская церковь К. А. Тона — его первое произведение в «византийском стиле», осуществленное в начале 1830-х годов,— внесла в гармоничный облик барочного и классического Петербурга новую ноту. Построенная почти на окраине города, у Калинкина моста, она выглядела странной и чужеродной на фоне привычных для петербургского пейзажа гранитных столбов Калинкина моста, обывательских домов и столь типичной для николаевского Петербурга кордегардии с каланчой 46. Вставая над равнинным европейским городом словно призрак далекого прошлого, она действительно чем-то отдаленно напоминала древнерусские храмы и даже кремлевский Благовещенский собор с его аркатурным поясом, остроконечными закомарами, ступенчатым основанием барабана и даже абсидами, возвышающимися в полный «рост» основного объема. Но поверхностность, неорганичность сходства обнаруживались и в ее плане, и в пространственном решении, и в трактовке архитектурных форм. В особенности странным было построение центрального купола с «шатром» изнутри, словно врезанным в обычный цилиндрический барабан.

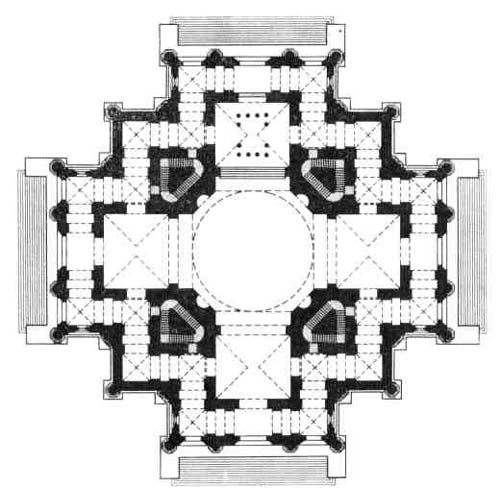

Несравненно более тщательно был разработан проект церкви Введения в Семеновском полку (1837), где крестово-купольная композиция приобрела идеально правильный характер. Здесь К. А. Тоном был использован тот же прием решения плана в виде равноконечного креста, который лег в основу и созданного им проекта храма Христа Спасителя в Москве (1832). 47

Анализ этих проектов обнаруживает, что взгляд К. Тона на древнерусское наследие был все же взглядом академиста, упорядочивающим все «варварские» неправильности. К. Тон, как зодчий переходной эпохи, сумевший быстрее всех уловить новые тенденции и новые требования, на практике не сумел достаточно далеко уйти от классических схем, хотя и постарался придать своим произведениям облик, на первый взгляд достаточно далекий от них.

|

|

|

К. А. Тон. Церковь Введения в Семеновском полку в Петербурге (1837—1842 гг.). Литография, середина XIX в. |

Эта неорганичность была присуща не только первым его работам, композиционно еще очень нецельным, как бы распадающимся на две части — основание, еще очень близкое по решению аналогичным композициям классицизма, и завершение, где в рисунке барабанов и луковиц пяти глав как бы концентрировались все признаки нового понимания архитектурных форм, причем их дробность и измельченность противоречили более крупным членениям основания. Эти черты отличали и более поздние работы Тона, созданные в 1840-х годах, например Благовещенскую церковь Конного полка 48 с ее коническими, остроконечными завершениями глав, отдаленно напоминающими купола армянских храмов, и почти классическими сдвоенными пилястрами фасадов. Лишь постепенно складывается новый тип сооружения в «византийском стиле», все более близкий к произведениям «русского стиля» второй половины XIX в., подобный церкви Егерского полка (1849—1855 гг.), где композиция приобрела традиционный план с трапезной, соединяющей церковь и колокольню, классические детали ушли с фасадов, рисунок архитектурных форм измельчился, были введены бочкообразные колонны, закомары, мелкий кирпичный орнамент и другие мотивы, отчасти роднящие облик церкви с русскими сооружениями допетровского времени.

Эта дробность, измельченность форм, в особенности в завершениях, совершенно изменила характер силуэта церквей, что особенно наглядно читается на старых изображениях Петербурга, где привычный строй классического города, его спокойный ритм прерываются вкраплениями совершенно иных по духу тоновских сооружений, возвышающихся в разных концах города и как будто разрушающих его гармоническую ткань. Тем не менее эти приметы нового в архитектуре Петербурга воспринимались как вполне закономерное явление времени, что так или иначе отражается в отзывах о них современников не только в России, но и за границей. Так, например, в одном из английских журналов того времени упоминалось «изображение новой церкви, воздвигнутой в Петербурге во имя св. великомученицы Екатерины и составляющей предмет удивления жителей столицы, как образец Византийской Архитектуры...». Откликаясь на это сообщение, «Художественная газета» писала: «Итак, К. А. Тон в одно и то же время воздвигает в Москве колоссальный собор, дворец, театр и еще несколько зданий казенных, требующих совершенно других специальных соображений, и в то же время строит в Петербурге Семеновский собор и доканчивает церковь Великомученицы Екатерины и две церкви в Царском селе и Петергофе. Как не удивляться и плодовитости таланта и физической деятельности достойного зодчего... которого англичане хотели, по фамилии, непременно перечислить в иностранцы» 49.

Необычайная работоспособность К. А. Тона поражала многих его современников, хотя далеко не все из них были столь же убеждены в правильности избранного им пути, как автор приведенных выше строк.

«Теперь в Петербурге и его окрестностях в древнем возобновленном стиле построено и строится г. Тоном 8 церквей и многие сооружаются или предположены к тому: в Свеаборге, Москве, Костроме, Саратове, Ельце, Задонске, древнем Херсонесе, Красноярске и многих других городах. Таким образом, г. Тон менее, чем в 15 лет, кроме других занятий, успел построить церквей и составить им проектов столько, сколько ни одному из любимейших питомцев и поборников итальянской архитектуры не удавалось во всю свою жизнь. Такой необыкновенный успех — не как частное явление, но как следствие современного высшего направления к самобытности,— поверхностные люди приписывают влиянию особых благоприятных обстоятельств и пристрастию русского народа к старине, признавая стиль г. Тона возвратным движением искусства, анахронизмом и пр.» 50 И. Свиязев не называет по имени этих противников творчества К. А. Тона, справедливо усмотревших искусственность его построений в «византийском стиле». Несомненно, что это были как раз не «поверхностные люди», а наиболее глубокие умы своего времени, которым претил официозный дух творчества Тона.

«Без веры и без особых обстоятельств трудно было создать что-нибудь живое; все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые судки с луковками, вместо пробок, на индо-византийский манер, которые строит Николай с Тоном» 51 — эти слова Герцена словно обобщали взгляды всех этих «поверхностных людей», с которыми спорит И. Свиязев. Видимо, полемика вокруг «византийского стиля» была достаточно острой и незатихающей, если для обоснования его Свиязеву понадобилось столь много аргументов, в основном покоившихся на противопоставлении работ Тона «итальянской архитектуре», т. е. русскому классицизму, и без того уже ушедшему в прошлое к 1845 г. Характерно, что византийский стиль не оставлял равнодушными ни его сторонников, ни противников, справедливо видевших в нем воплощение националистических устремлений царизма.

«Он хотел из своей империи создать военную Византию, отсюда его народность и православие, холодные и ледяные, как петербургский климат. Николай постиг только китайскую сторону вопроса. В его системе не было ничего движущего, даже ничего национального,— не сделавшись русским, он перестал быть европейцем...»52 — писал Герцен в 1855 г., подводя итог николаевскому царствованию, и эти слова очень многое объясняют в возникновении и существовании «византийского стиля», не случайно с самого начала ставшего стилем военных полковых церквей в Петербурге.

Надо отдать должное их создателю — К. А. Тону — ни одна из его работ композиционно не повторяла другой. Построенные с интервалами всего в несколько лет, Екатерининская церковь (1830—1838 гг.), церковь Семеновского полка (1837—1842 гг.), церковь Конного (1844— 1849 гг.) и, наконец, Егерского полков (1849—1855 гг.), приблизительно равные по масштабам, отличались друг от друга и рисунком плана и характером объемов. И тем не менее современники уже подмечали во всех них нечто слишком одинаковое — их роднил проявляющийся во всем их облике стереотип — результат внешнего подхода к построению архитектурного организма, совершенно утратившего пластическую выразительность целого, которая была заменена более наглядными, осязаемыми, «повествовательными» средствами, типичными для эклектики.

Противоположность этих двух методов в особенности наглядно обнаруживается при сопоставлении двух таких эпохальных проектов в русской архитектуре, как витберговский храм на Воробьевых горах и храм Христа Спасителя К- А. Тона, оба посвященные увековечению победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. В первом из них высокие патриотические идеи воплощались в символических, доходящих до мистицизма, архитектурных образах трех храмов, расположенных на склоне Воробьевых гор. Каждый из них должен был воплощать определенную идею средствами архитектуры, причем все, от формы плана, объемно-пространственного решения, формы колонн, числа окон, освещенности интерьера до соотношений всех трех храмов в единой композиции, должно было иметь глубокий символический смысл, воплощая земную жизнь, душу и дух человечества.

«Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела; его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами; он пропадал в горе, в дикой необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в этрурий-ских высоких канделябрах, дневной свет скудно падал в него из второго храма... В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 г. ...» 53

Это описание витберговского проекта ярко рисует замысел зодчего, отражая тот возвышенный, почти экстатический художественный язык, который был крайним выражением образного мышления классицизма.

«Нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, как зодчество; отвлеченное, геометрическое, немо-музыкальное, бесстрастное, оно живет символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоническое сочетание, ритм, числовые отношения, представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное.

... В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатлено божество, обитающее в нем» 54. Эти слова Герцена необычайно глубоко раскрывают сущность образных средств классической архитектуры, ее пластических возможностей, позволяющих выразить предельно сложные идеи чисто архитектурными средствами, почти без привлечения монументального искусства, лишь довершающего художественный образ. Замысел Витберга в полной мере соответствовал такому пониманию зодчества.

Созданный всего через десятилетие после проекта Витберга, тоновский проект храма Христа Спасителя в Москве 55 воплощает собой уже совершенно иное отношение к архитектуре. Его образный язык, несравненно более земной и будничный, уже не символичен, а повествователен и потому более нагляден и доходчив. Даже ведущая идея этого сооружения, несравненно более узкая, нежели у Витберга,— не идея победы русского народа, а идея торжества русского православия, выражена путем прямых наглядных ассоциаций, как бы постоянно взывающих к историческим прецедентам. Целиком построенный на исторических аналогиях и ассоциациях, архитектурный образ храма не мог бы существовать без соседства Кремля, Успенского собора в Кремле, без всего архитектурного фона старой Москвы и без Москвы-реки, в панораму которой он был умело вписан посредством целой системы лестниц и переходов, объединивших массивный объем собора с набережной.

Символический, пластический язык архитектурных форм, «вневременной», «внеместный», здесь сменился вполне конкретным языком, даже не специфически архитектурным, а скорее изобразительным, создающим художественный образ вторичный, построенный на прямых заимствованиях, отсылающий к древним национальным образам. Архитектурная композиция здесь не воплощает определенную идею, а изображает, демонстрирует ее с помощью самых разнообразных наглядных ассоциаций.

|

|

|

К. А. Тон. Храм Христа Спасителя в Москве (1839— 1883 гг.). Фотография начала XX в. |

|

|

|

К. А. Тон. Храм Христа Спасителя в Москве (1839— 1883 гг.). План |

Сама же архитектура как таковая достаточно безразлична к высокой идее храма-памятника Отечественной войны 1812 г., в отличие от витберговского проекта, как бы пронизанного этой идеей. Величие заменяется здесь грандиозными абсолютными размерами, композиция словно повторяет в гигантских масштабах вариант сравнительно небольшого храма, типичного для творчества К. А. Тона 56. Вместе с тем она отличается бесстрастной строгостью, абсолютной правильностью и геометричностью форм, столь далекой от теплоты и естественности подлинных памятников древнерусской архитектуры. В сущности, эта композиция еще напоминала поздние классические соборы Стасова и Монферрана, на которые словно была наложена новая архитектурная декорация в «русском вкусе», причем портики заменены ризалитами с арочными порталами входов. Даже традиционное пятиглавие носит здесь вполне классический характер, близкий аналогичным решениям Преображенского и Исаакиевского соборов в Петербурге с их огромными центральными куполами и чисто декоративными «фальшивыми» боковыми главками, поставленными по углам основного объема. Если бы не «луковичная» форма куполов, это пятиглавие почти не отличалось бы от образцов русского классицизма, так же как и абсолютно симметричный план собора в виде идеального равноконечного креста без выделения алтарной части абсидами, что было характерно для классицизма и столь чуждо древней Руси.

Но это произведение К. А. Тона, окончательный проект которого был утвержден в 1832 г., когда в Петербурге еще строились и достраивались сооружения русского классицизма, и в том числе известные стасовские соборы — Спасо-Преображенский и Измайловский,— уже несет в себе нечто, столь же далекое и от классики. Это выражается не в декоративной одежде фасадов, а в более глубоких закономерностях. Ни одно аналогичное произведение классицизма не знало такого пространственного решения интерьера, достигнутого благодаря своеобразному решению плана. Один равноконечный крест здесь был как бы вписан в другой, что позволяло создать обходную галерею, убрав массивные столбы в толщу стен, и целиком высвободить центральный объем, не загромождая его опорами. В результате было создано совершенно уникальное внутреннее пространство, единое и нерасчлененное, устремленное ввысь, к центральному световому куполу, что должно было производить огромное впечатление, в особенности при столь грандиозных размерах собора. Такие пространственные достижения, возможные лишь в результате смелых конструктивных решений, были уже целиком знамением новой архитектурной эпохи с ее рациональным отношением к архитектурному творчеству. Вместе с тем эта рациональность, умозрительность накладывала отпечаток и на образное решение архитектуры, сказываясь в той геометрической жесткости форм и четкости членений, которые были столь далеки от древних прообразов. По существу, это уникальное сооружение, бывшее как бы символом национальных достижений русской архитектуры XIX в. (оно сооружалось в течение многих десятилетий, с 1839 по 1883 г.), было несравненно менее национальным и более близким к общеевропейским образцам, нежели в свое время русский классицизм по отношению к классицизму стран Европы.

Чисто внешние «национальные» приметы в виде аркатурного пояса грандиозных размеров, венчающих приделы закомар, белокаменной резьбы стен и перспективных порталов ложились на основу здания, достаточно безразличную к этим декоративным дополнениям. Эти внешние признаки «византийского стиля» были настолько легко воспроизводимы, что казалось, создание национального стиля с помощью чисто декоративных средств не представляло трудностей не только для русских зодчих, но и для архитекторов-иностранцев.

Действительно, в 1840 г. немецкий «архитектор Штюллер представил Берлинскому ученому художественному собранию несколько своих рисунков и проектов, между которыми находился проект возобновления Зимнего дворца в Московском стиле (in Moskowitischen Baustil)» 57.

По сохранившимся аналогичным проектам немецких зодчих на ту же тему можно себе представить, как трактовал Штюллер «московский стиль» 58 и что понимал под этим; однако кажется вполне закономерным для этого времени, что немецкий архитектор взялся за подобный труд так же точно, как он взялся бы за воссоздание римского, греческого, готического или египетского стиля в современном проекте. Здесь для него важен был не источник декоративных форм, который мог иметь любой, самый экзотический характер, а тот метод их воспроизведения, который был общим для всей европейской архитектуры и был достаточно противоречивым в своей основе.