Образ города второй половины XIX века

До недавнего времени русское градостроительство второй половины XIX в. обычно рассматривалось лишь в непосредственном сравнении с одной из наиболее блестящих эпох мирового градостроения — эпохой русского классицизма, оцениваясь в этом случае лишь с чисто негативной, отрицательной стороны. Между тем этот период несомненно должен анализироваться под несколько иным углом зрения, как принципиально новое явление, к которому могут применяться лишь совершенно особые, отличные от классики мерки. Это не значит, естественно, что градостроительство второй половины XIX в. тем самым предстанет в каком-то новом качестве, чем это было до сих пор, например, как явление, художественно равнозначное русскому классицизму. Это не означает также попытки отрицать объективные эстетические свойства архитектуры эклектики, а означает лишь желание внести в их оценку критерии историзма и не проецировать на позднейшую архитектуру художественное самосознание предшествующей эпохи. В самом деле, эстетические критерии, правомерно применяемые к классическому градостроительству, не позволяют объективно оценить особенности последующей эпохи русского градостроения, оставляя за рамками исследования или заставляя оценивать слишком однозначно закономерности, которые были присущи новой архитектурной эпохе.

С другой стороны, все более настоятельной кажется и необходимость разграничить наши сегодняшние представления о красоте классических городов от тех эстетических воззрений, которые были присущи зодчим и их современникам во второй половине XIX в. Только такое разграничение позволяет объективно оценить многие градостроительные мероприятия, несомненно идущие вразрез с эстетическими концепциями классицизма и в то же время неизбежные в условиях растущего и развивающегося города второй половины XIX в.

Начать с того, что основополагающие принципы регулярного градостроительства, которые в конце XVIII — начале XIX в. легли в основу планировки многих русских городов, неминуемо должны были нарушаться во второй половине XIX в. благодаря изменившимся общественно-историческим условиям, интенсивному капиталистическому строительству и тем новым особенностям архитектуры в целом, которые уже не укладывались в идеальные рамки классического градостроения. Таким образом, классическая структура городов действительно подвергалась искажению, но это явление имело как бы двоякий смысл. С одной стороны, оно свидетельствовало об окончании блестящей эпохи в истории русского зодчества, об отходе от слагавшихся в течение почти целого столетия принципов классического градообразования. С другой — говорило о зарождении совершенно иных приемов, соответствующих новым экономическим условиям, новым качествам архитектуры и новым творческим воззрениям зодчих, одной из сознательных целей ставивших себе отказ от нормативности как таковой, переставшей восприниматься как положительное явление.

Говоря о градостроительстве эпохи капитализма, определившем облик и многих русских городов второй половины XIX в., обычно совершенно справедливо отмечают тот тупик, в который зашло мировое градостроительство к концу прошлого столетия. Кризисные черты крупного капиталистического города предстают в этом случае как данность, как нечто уже завершенное в развитии. Но обычно упускается из вида, что формирование лица капиталистического города было достаточно сложным и длительным, хотя и более быстрым сравнительно с предыдущими эпохами, процессом, последовательно прошедшим несколько этапов, достаточно отличных друг от друга, что не позволяет подходить ко всему градостроительству второй половины XIX в. в целом с одинаковыми оценками. Так, например, русское градостроительство этого периода можно достаточно четко подразделить на два этапа: дореформенный, когда в структуре русских городов еще не происходило качественных, необратимых изменений и они в основном сохраняли исторический облик, связанный с древнерусским и классическим зодчеством, и пореформенный, когда интенсивное развитие капитализма в России в достаточно короткие сроки привело к коренным изменениям в структуре крупных городов. Это в особенности сказалось в тех городах России, которые стали во второй половине XIX в. центрами развивающейся капиталистической торговли и промышленности, что обусловило их приобщение ко все более разветвляющейся железнодорожной сети. Эти особенности не могли не вызвать радикальных перемен в градообразовании, касавшихся прежде всего функциональных качеств развивающихся городов, что выражалось во все большей концентрации в черте города промышленных предприятий, в уплотнении городской застройки в центрах городов, во все большем несоответствии центральных районов и городских окраин и было прямым отражением возрастающих социальных противоречий. 1

При этом присущие всему европейскому градостроительству в целом особенности капиталистической застройки в России приобрели особую специфику. С одной стороны, градостроительные условия в большинстве старых русских городов, казалось бы, были более свободными, чем в крупных городах Европы, где в основе лежала средневековая планировка с ее тесной сплошной исторической застройкой. С другой стороны, русским зодчим второй половины XIX столетия пришлось столкнуться с трудностями, лежащими в совершенно иной сфере.

Не следует забывать о том, что русскому градостроительству второй половины XIX в. предшествовал один из самых блестящих этапов развития мирового зодчества в целом — период русского классицизма, когда реализовались проекты преобразования многих русских городов. Но если градостроительные концепции русского классицизма в конце XVIII в. еще не носили догматического характера, то градостроению позднего русского классицизма была свойственна все большая жесткость и нормативность, наложившая видимый отпечаток на характер многих русских городов. Присущая многочисленным проектам городских генеральных планов 1810—1820-х годов тенденция сообщить геометрическую правильность «вновь прожектированным» площадям, спрямить улицы, уложив их в четкую сетку кварталов, ярко сказалась, например, в тех, не получивших осуществления, замыслах архитектора В. И. Гесте, которые касались застройки послепожарной Москвы. «Новая уличная сеть в виде длинных, прямых широких проспектов не всегда соответствовала холмистому рельефу Москвы. Огромные площади были несоразмерны зданиям того времени и превращались в пустыри, среди которых терялись сохранившиеся строения...» 2 Хотя не все в градостроительных проектах, составленных в эти годы для таких городов, как Киев, Смоленск, Саратов, Екатеринослав, Вятка, Томск, Омск, Красноярск и многие другие 3, было воплощено в жизнь, все же заложенные в них основы классической регулярной планировки не могли не предопределить характера их дальнейшей застройки в течение всего XIX в.

Возрастающее «единообразие» облика многих крупных городов, кроме чисто планировочных мероприятий, было связано в большой мере с широким распространением тех «образцовых» фасадов, которые стали в первой четверти XIX в. обязательными для «обывательской» застройки. Даже составленные таким крупным мастером, как В. П. Стасов, образцовые проекты, имевшие ограниченное число вариантов и сочетаний 4 должны были сообщить новым улицам и площадям совершенно особый характер. Это «положительное по первому впечатлению государственное мероприятие для урегулирования частновладельческой застройки имело и обратную сторону. Жесткое декретирование применения только апробированных фасадов было характерно для бюрократического государственного строя России того времени и, по существу, хорошую идею доводило порой до абсурда, когда вопреки конкретной целесообразности, удобству и их желаниям, застройщикам всех слоев населения навязывались фасады, понравившиеся императору» 5.

О сложившемся в градостроительстве позднего русского классицизма некоем стереотипе губернского города говорит, например, и отзыв самого В. И. Гесте о плане Омска 1824 г.:

«В сем плане кварталы сделаны по нынешним правилам для умещения двух родов строений с садами, площади же по обыкновению — соборная посредине города с церковью, гостиным двором и прочее, городовая с присутственными местами и домами для губернского начальства, казацкая приведена в регулярство и окружена казармами» 6.

Для многих древних русских городов эта нормативность смягчалась за счет той неистребимой патриархальности, которая столь чутко и иронично была увековечена Гоголем при сопоставлении в «Мертвых душах» провинциального «оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами» с «деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета с белыми деревянными барельефчиками над окнами» 7. Но при всем наивном обаянии каждого отдельного такого дома многократное повторение сравнительно небольшого числа вариантов «образцовых фасадов», в особенности в «казенных» сооружениях, в конечном счете рождало то впечатление однообразия застройки, которое было одной из причин нарастающего эмоционального протеста против эстетических норм позднего классицизма.

«У нас все губернские города похожи друг на друга...— писал в начале 1840-х годов В. Соллогуб.— Везде одна большая улица, один главный магазин ...потом присутственные места, дворянское собрание, аптека, река, площадь, гостиный двор, два или три фонаря, будки и губернаторский дом» 8.

Это почти карикатурное изображение, рисующее унылый образ русского провинциального города, во сто крат более карикатурно и зло увековеченный Н. Е. Салтыковым-Щедриным, во многом отражало невольную аберрацию, присущую этому времени. Жесткая регламентация приемов позднего классицизма, которая получила наиболее крайнее и жестокое воплощение в аракчеевских поселениях, ставших символом бесчеловечности и палочной дисциплины, словно бы начала влиять на оценку и восприятие всего русского классицизма в целом.

«На нем лежала печать уныния и неумолимой аракчеевской дисциплины,—писал о Чугуеве 1820-х годов будущий известный цензор А. Никитенко.—.... Везде суматоха, перестройка и возведение новых зданий. Прокладывались новые улицы, старые подводились под математические углы: неровности почвы сглаживались. Не говоря уже о горах и пригорках, была срыта целая гора, с одной стороны замыкавшая селение...» 9

Видимо, именно подобная абстрактность градостроительного мышления позднего классицизма, столь чуждая традициям русского градостроительства в целом и означавшая для современников нечто, несравненно более серьезное и угрожающее, нежели просто специфические особенности городской планировки, и была причиной того, что все, нарушающее казенный строй центральных площадей провинциальных городов (а таковыми воспринимались теперь и гармоничные классические ансамбли Костромы, Твери и Калуги), приветствовалось и поощрялось современниками, видевшими в этом преодоление и показной казенной парадности, и провинциальной невзрачности обывательской застройки.

«Никогда не проявлялось в Европе такого дружного и сильного стремления сбросить с себя оковы классицизма, схоластицизма, педантизма или глупицизма (это все одно и то же)» 10,— писал в 1834 г. молодой Белинский. Этот всеобщий протест против эстетики классицизма, воспринимаемой как символ жесткой государственной регламентации, благодаря специфическим историческим условиям в России того времени никогда не носил в Западной Европе столь декларативного оттенка. Внесение новых элементов в классическую застройку русских городов приобретало при этом характер сознательного стремления преодолеть ее стилистическую цельность, воспринимающуюся как «казенное однообразие».

В связи с этим представляется неизбежной и ссылка на слова Гоголя, к которым мы еще будем неоднократно прибегать, поскольку они глубоко отразили эстетические взгляды и противоречия того времени. То, что один из самых «великих писателей земли русской» обратился к столь далекому от него предмету, как «архитектура нынешнего времени», было необычайно симптоматично. Это свидетельствовало, на наш взгляд, не только о личных художественных симпатиях и эстетических пристрастиях большого писателя, но и о явлениях более общих, а именно — о том пристальном общественном интересе к русской архитектуре, который был одним из признаков нарождающейся новой архитектурной эпохи. Даже если не все современники разделяли архитектурные взгляды Гоголя, о чем свидетельствует и страстная полемичность его слов, все же совершенно очевидно, что он раньше других почувствовал и эмоционально, в блестящей литературной форме выразил растущий протест против утвердившейся архитектурной эстетики классицизма.

«Всем строениям городским стали давать совершенно плоскую, простую форму. Домы старались делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на сараи или казармы, нежели на веселые жилища людей. Совершенно гладкая их форма ничуть не принимала живости от маленьких правильных окон, которые в отношении ко всему строению были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, как совершенством вкуса, и настроили целые города в ее духе!. ..Оттого новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен и больше ничего. Напрасно ищет взгляд, чтобы одна из этих беспрерывных стен в каком-нибудь месте вдруг возросла и выбросилась на воздух смелым переломленным сводом или изверглась какою-нибудь башней-гигантом. Старинный германский городок с узенькими улицами, с пестрыми домиками и высокими колокольнями имеет вид, несравненно более говорящий нашему воображению» 11.

В этих словах кроется целый ряд самых разных аспектов, необычайно характерных не только для архитектурных вкусов самого Гоголя, но и для времени написания его статьи. Кроме живого отклика на недавние градостроительные мероприятия позднего классицизма, здесь очень показательно сравнение со старинным средневековым городом, так полно оно выдает ту мечту о романтизме, ту неудовлетворенность современным ему русским зодчеством, которой была пронизана вся эпоха 1830-х годов.

Средневековый город становится идеалом Гоголя не случайно. Ведь он представлял собою именно тот романтический образец напластования различных исторических эпох в архитектуре, которому были столь чужды идеалы классического градостроительства. Средневековый западноевропейский город, такой, каким его мог увидеть и воспринять Гоголь, вбирал в себя необычайно органично все последующие наслоения, сохраняя нетронутой свою специфическую структуру. Характерные для средневековых центров теснота застройки, разновысотность многоэтажных домов, стоящих по «красной линии» улиц, предельная узость их фасадов, которые диктовались формой и габаритами участков, зависящих от городских стен и укреплений,— все это придавало совершенно особый характер старинным европейским городам, при этом не оставляя того впечатления сплошных, «беспрерывных стен», «улиц-коридоров», которое одним из первых уловил Гоголь в классическом Петербурге. Как ни странно, в последнем единство стиля, цельность застройки обернулись против самих себя, на определенном этапе представая не как художественное завоевание, а как признак искусственности, насильственной правильности. Естественные напластования разных стилевых эпох, свойственные средневековым в своей основе городам, разнообразие зрительных впечатлений, печать истории стали цениться несравненно больше, чем строгая чистота единовременного градостроительного замысла.

«Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе. Чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания, и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения» 12. Архитектура старинных городов Европы поистине представала как каменная «летопись мира», и течение «историзма», родившееся к середине XIX в. в недрах этих городов, как бы подхватывало те тенденции градостроительства, которые уже наметились в подлинных памятниках архитектуры и в древней структуре средневековых центров. В России эти новые тенденции в большой степени сказывались в том, что градостроительные концепции русского классицизма, обусловившие планировочную и пространственную структуру многих крупных русских городов, осознавались как все большее препятствие для их дальнейшего развития, причем необходимость их преодоления диктовалась отнюдь не только насущными задачами практического строительства. В результате более общих изменений в эстетических воззрениях эпохи художественный образ классического города становился для современников все более чуждым и неприемлемым. Новое восприятие архитектуры и городского пространства неминуемо вело к тому, что в русском градостроительстве второй половины XIX в. в большой степени стихийно начали складываться приемы, направленные к смягчению строгости, нормативности классической застройки, к изменению атмосферы города, к созданию особой городской среды, отличающейся от классической сознательным «разностильем».

Если в больших исторических городах, и в частности в классическом по преимуществу Петербурге, эти тенденции поначалу могли быть воплощены в достаточно ограниченной степени, то несравненно более свободно они были продемонстрированы, например, в 1830—1850-х годах в придворном строительстве в Петергофе. В этой пригородной резиденции Петербурга, где в эти годы впервые со времен Петра I велось столь интенсивное строительство, были словно собраны воедино все образцы нового архитектурного направления, представлены небывалые сочетания стилей, намечены те приемы, которые так или иначе были развиты впоследствии в русской архитектуре. Начиная с «готического» коттеджа, здесь были построены: «готические» конюшни, «римские виллы» на островках, «греческий» Бельведер на Бабигоне, «готический» вокзал, «готическая» капелла, церковь в «русском стиле», деревянная «русская изба» и, наконец, «Собственная дача» в стиле «барокко». Хотя в огромном петергофском парке не все эти сооружения могли зрительно сопоставляться, все же выразительные возможности многостилья, основанные на смене художественных впечатлений, на контрастах архитектурных образов и связанных с ними романтических исторических ассоциаций, были здесь продемонстрированы в полной мере. Естественно, что такие приемы в застройке сложившихся русских городов распространились далеко не сразу.

Более того, если обратиться к чисто планировочным решениям, то обнаружится, что планировочные приемы классицизма лишь постепенно преодолевались в течение всей второй половины XIX в. Изменения же произошли в самом «наполнении» городского пространства, в объемно-пространственном решении улиц, площадей и отдельных зданий, вырастающих на регулярной геометрической сетке классических генеральных планов. Можно утверждать, что одно из основных противоречий градостроительства второй половины XIX в. как раз и состояло в том, что оно еще не создало своей законченной градостроительной системы, а использовало сложившиеся классические схемы планировки, рассчитанные на совершенно иную по характеру застройку, что неминуемо вело к искажению первоначальных градостроительных идей и к той внутренней неорганичности, которая стала столь характерна для капиталистических городов XIX в. Те генеральные планы городов, которые разрабатывались в расчете на регулярную классическую застройку с ее совершенно особыми объемно-пространственными закономерностями, во второй половине XIX в. стали основой для интенсивного строительства, уже не укладывающегося в рамки классических норм, вступавшего с ними во все большее противоречие. Вместо замкнутых «в себе», свободно поставленных цельных объемов классических зданий, составлявших единые художественные ансамбли на основе строгого соподчинения, получали все большее распространение новые сооружения, отличавшиеся своего рода равнозначностью по отношению к городскому пространству. Пря этом присущие архитектуре эклектики закономерности, и прежде всего разомкнутость, динамичность планировочной и объемно-пространственной структуры, характерные и для отдельно стоящих сооружений (что проявилось, например, в загородных сооружениях Боссе и Штакеншнейдера), получили в условиях все более тесной городской застройки новые специфические черты.

Градостроительная ситуация, сложившаяся уже к середине XIX столетия, продолжала влиять на формирование многих особенностей архитектуры, определивших новые качества эклектики. Можно даже утверждать, что типичная для классицизма связь архитектуры отдельных зданий с городом, на первый взгляд совершенно утраченная во второй половине XIX в., становилась, напротив, все более тесной и неразрывной, хотя покоилась на принципиально иной, чем прежде, основе. Если в первой половине столетия архитектурные сооружения способствовали формированию определенного «лица» города и его структуры, то теперь стал характерен и обратный процесс. Город все более властно и настоятельно влиял на формирование новых сооружений, диктуя каждому вновь возникающему зданию все более жесткие условия, обусловив качественно новые особенности архитектурных организмов. Специфические условия все более плотной застройки в больших городах предопределяли не только габариты фасада каждого отдельного сооружения, но и сложный рисунок его плана, и особенности его объемно-пространственного построения. Отдельные новые здания словно «врастали» в толщу квартала, ища себе место в разрывах старой застройки, заполняя все свободное пространство, словно «растекаясь» по нему, и уходя в глубь участков. Исходя из необходимости приспособиться ко все более сложным «предложенным обстоятельствам», зодчие становились все более изобретательными в поисках «оптимальных решений», иногда не имеющих прецедентов в истории архитектуры, и, в свою очередь, придающих городу совершенно новый характер.

Не ставя себе задачей освещение разнообразных специфических сторон капиталистического градостроительства в России, что составляет неисчерпаемый предмет для специальных исследований, здесь нам хотелось бы остановиться лишь на одной из важнейших его закономерностей, имеющей решающее значение для избранного аспекта рассмотрения архитектуры этого времени,— на проблеме формирования нового образа, нового «лица города» 13 и восприятия его современниками. Этот аспект позволяет проследить те изменения, которые совершались в художественном сознании эпохи и которые, с одной стороны, обусловливали отрицание классического города, а с другой стороны, способствовали формированию совершенно особых эстетических закономерностей, влиявших на постепенное изменение архитектурного образа русских городов.

При этом многие из них отличала особая специфика, определявшаяся не только историческими условиями их формирования, но и их территориальной близостью к Москве или к Петербургу. Эти сферы тяготения наглядно отражали качественную разницу между обоими столицами и положенными в основу каждой из них градостроительными системами, создававшими ту сложность и многообразие градостроительных условий, с которыми на практике столкнулись зодчие второй половины XIX столетия.

«Для русского, который родился и жил безвыездно в Петербурге, Москва так же точно изумительна, как и для иностранца,— писал в 1845 г. В. Белинский.— По дороге в Москву наш петербуржец увидел бы, разумеется, Новгород и Тверь, которые совсем не приготовили бы его к зрелищу Москвы; хотя Новгород и древний город, но от древнего в нем остался только его кремль, весьма невзрачного вида, с софийским собором, примечательным своею древностию, но ни огромностию, ни изяществом. Улицы в Новгороде не кривы и не узки; многие домы своею архитектурою и даже цветом напоминают Петербург. Тверь тоже не дает нашему петербуржцу идеи о Москве: ея улицы прямы и широки, а для губернского города она довольно красива. Следовательно, въезжая в первый раз в Москву, наш петербуржец въедет в новый для него мир. Тщетно будет он искать главной или лучшей московской улицы, которую мог бы сравнить с Невским проспектом. Ему покажут Тверскую улицу,— и он с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тянущейся улицы, с небольшою площадкою с одной стороны,— улицы, на которой самый огромный и самый красивый дом считался бы в Петербурге весьма скромным со стороны огромности и изящества домом» 14.

Взаимоотношения Москвы и Петербурга, внутренние противоречия между обеими столицами стали объективным фактом русской истории с момента закладки города на Неве и касались самых различных сторон историко-культурного развития России в целом. Если обратиться к историографии этого вопроса лишь в рамках XIX столетия, то даже самый обобщенный перечень источников включит имена почти всех крупнейших русских деятелей и писателей XIX в., так или иначе отзывавшихся на эти противоречия, бывшие выражением коренных различий в самых глубинных особенностях этих обоих городов.

«Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! У нее есть своя душа, своя жизнь» 15,— писал в 1834 г. в ученическом сочинении Лермонтов. Упоминание о «безмолвной громаде камней холодных, составленных в симметрическом порядке», невольно вызывает в сознании образ современного молодому Лермонтову классического Петербурга. Этот образ так или иначе присутствует почти за всеми строками о Москве, они пронизаны внутренней полемичностью, даже когда автор сам и не замечает этого, и это касается не только архитектуры, но и всего жизненного уклада древней столицы, ставшей как бы воплощением русской истории.

«Эти высокие стены, древние башни и царские терема не безмолвны— они говорят вам о былом; они воскрешают в душе вашей память о веках давно прошедших» 16. Эти слова Загоскина, сказанные в 1842 г., выражали отношение к Москве, необычайно характерное для этой эпохи, совершенно по-новому оценившей предания истории, сделавшей дух «историзма» основополагающим не только для русской культуры в целом, но в частности и для архитектуры. Москва представала как живой символ истории, и в отношении к ней чувствовалось иногда подчеркнутое стремление обратить особое внимание скорее на то, что отличало, чем на то, что связывало ее с другими городами, что во многом способствовало сохранению ее консервативных сторон.

Тема постоянного внутреннего сопоставления обеих столиц красной нитью пройдет сквозь всю русскую литературу XIX столетия, принимая самые разнообразные формы. Она обусловит, например, появление совершенно особого вида очерков — «путешествий» по Москве или по Петербургу, рисующих очень емко атмосферу, быт, особенности нравов и обычаев и, наконец, зодчество этих столь разных и столь неразрывно связанных историей городов. При этом Москва всегда остается для русских писателей символом России, в то время как Петербург начинает все более восприниматься как центр правительственной регламентации.

«Это исполинский город, построенный великанами; башня на башне, стена на стене, дворец на дворце! Странное смешение древнего и новейшего зодчества, нравов европейских с нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое слияние суетности, тщеславия и истинной славы и великолепия, невежества и просвещения, людкости и варварства. Не удивляйся, мой друг: Москва есть вывеска или живая картина нашего отечества»17,— говорил за два года до Отечественной войны К- Н. Батюшков; «Вы найдете в Москве сокращенье всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России, этого огромного колосса, которому Петербург служит головою, а Москва сердцем» 18,— вторил ему три десятилетия спустя М. Н. Загоскин, видимо отдавая предпочтение именно сердцу, а не голове.

Уже на исходе эпохи классицизма историческая ситуация России в целом сделала оба эти города как бы двумя полюсами крайних мировоззрений, выразившихся во взглядах западников и славянофилов. На фоне патриархальной Москвы и официального Петербурга их ожесточенные споры о путях исторического развития России приобретали особую конкретность и образность. Весь уклад жизни, обычаи, образ мышления людей были тесно связаны с тем архитектурным образом городов, каждый из которых словно наглядно иллюстрировал одну из диаметрально противоположных теоретических доктрин.

Затухший с годами, но так и неразрешенный спор между западниками и славянофилами как будто продолжался в скрытом виде в течение всего XIX в., находя выражение в самых разных сторонах культурной и художественной жизни России и в облике ее столиц. «Европеизм» Петербурга наглядно оттенял национальное своеобразие Москвы, которое не могло быть преодолено отдельными новшествами, образующими с традиционной исторической застройкой совершенно особый сплав и не изменившими архитектурного образа древней столицы вплоть до реформы 1861 г.

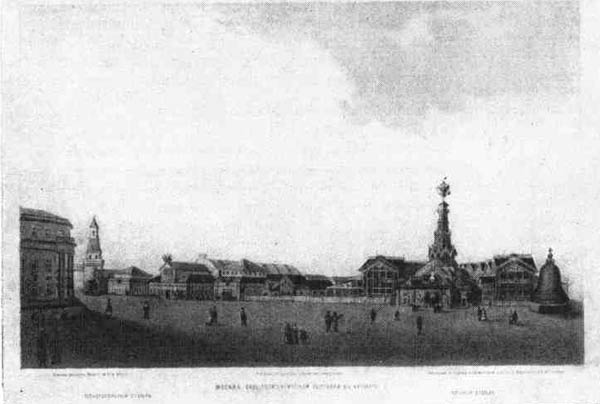

Панорама Москвы даже в конце 1860-х годов 19 рисует картину города, еще сохранившего в полной мере свою древнюю планировочную структуру и классический характер «послепожарного» строительства. Почти полное отсутствие сплошной застройки по «красной линии», свободная постановка домов на участках с отступом от улицы, с палисадниками, садами, зелеными открытыми двориками, с домами, словно свободно «плавающими» в этом зеленом пространстве,— все это производило бы почти хаотичное впечатление, если бы не причудливый, но внутренне оправданный древний план города. Радиально-кольцевая сеть улиц, сложнейшая, похожая на изысканное старинное кружево, была словно туго натянута на те вертикали бесчисленных церквей и колоколен, которые оказывались не просто ориентирами, но и продуманными композиционными доминантами. Образный композиционный строй Москвы был настолько органичен, что все последующие стилистические наслоения, перепланировки отдельных участков, постепенный рост этажности зданий не могли изменить его принципиального характера. Даже сплошная застройка центральных улиц, постепенно сложившаяся во второй половине XIX в., не производила того впечатления замкнутости в каменных коридорах, которое отличало Петербург. В этом отношении Москва, будучи в своей основе средневековым городом, несравненно больше соответствовала тем романтическим требованиям, которые предъявлял к архитектуре Гоголь. Стилистические напластования эпох, столетиями привносивших свои сооружения в древнюю Москву, образовали необычайно органичный сплав, где сочетались древнерусские палаты и классические усадьбы, многоярусные колокольни XVII в. и строгие соборы и дворцы классицизма. Множественность точек зрения, бесчисленность ракурсов благодаря богатейшему природному рельефу Москвы сообщали городу еще большее очарование и разнообразие.

При этом необходимо помнить, что до середины XIX в. Москва почти не выходила сначала за пределы Садового кольца, а затем — Камер-коллежского вала, имея вполне обозримые границы города, окруженного зеленым кольцом парков, лугов, пригородных монастырей и усадеб, причем, как показали последние исследования 20, многие крупные классические сооружения были рассчитаны на визуальную связь друг с другом, на восприятие изнутри, на взаимное художественное обогащение.

На границе города, преимущественно по окраинным берегам Москвы-реки и Яузы, располагались в середине века и первые крупные промышленные предприятия — фабрики и заводы, которые лишь впоследствии, в конце столетия, были постепенно «втянуты» в черту города, когда его границы распространились за пределы Камер-коллежского вала. По-видимому, богатейший природный ландшафт Москвы, предопределивший ее живописный облик и особенности исторической застройки, отчасти был причиной того, что даже постоянно возрастающие этажность зданий и плотность застройки принципиально не изменили ее художественного образного строя. На фоне монументальных классических зданий и уютных городских усадеб поначалу выглядели почти незаметно отдельные трех- и четырехэтажные дома 21 с одинаковыми небольшими окнами и ритмически повторяющимися скупыми декоративными элементами фасадов, дома, предназначенные «для отдачи внаймы по квартирам». Специфические особенности «свободной» застройки кварталов вели к тому, что градостроительные мероприятия «послепожарной» Москвы не могли радикально изменить ее патриархального облика 22.

«Постепенное улучшение, не допускающее никаких насильственных мер, требует много времени; нельзя заставить хозяина какого-нибудь безобразного и уродливого дома сломать его и построить новый; если же этот дом сгорел, то правительство вправе требовать, чтоб при постройке нового дома соблюдены были все необходимые условия, если не изящной, то по крайней мере правильной архитектуры. Но это еще один дом, а что будете вы делать с целыми улицами, кривыми, тесными, в которых один дом стоит вкось, другой боком, третий прячется назад, а четвертый выходит вперед и захватывает половину улицы, и без того похожей на узкий переулок; тут уже горю пособить нечем...» 23 Эта живописная картина Москвы 40-х годов, по существу, кардинально не изменилась в течение почти всего XIX в., несмотря на многие новшества и усовершенствования в ее центральной части, такие, как урегулирование территории вокруг Кремля с распланировкой сада, воздвижение храма Христа Спасителя с устройством перед ним набережной Москвы-реки и позже — сооружение целого ряда крупных общественных и торговых зданий на центральных улицах и площадях. Даже несмотря на меняющиеся масштабы застройки, Москва продолжала оставаться воплощением теплоты и уюта, чуть провинциальной патриархальности, пространства ее улиц и площадей сохраняли человечность масштабов, а узость, затесненность, неправильность улиц хотя иногда и ощущались как недостаток, но тоже способствовали индивидуализации, запоминаемости каждой части города, каждой улицы и переулка.

|

|

|

Фрагмент панорамы Москвы конца 1860-х годов |

|

|

|

Общий вид Красной площади в Москве. Фотография конца XIX в. |

|

|

|

Никольская улица в Москве. Фотография конца XIX в. |

|

|

|

Миллионная улица в Петербурге. Рисунок В. Садовникова, 1861 г. |

Все более частые вкрапления новых домов в сложившуюся застройку «послепожарной» Москвы еще не могли радикально изменить структуру отдельных улиц и «лица города», в целом сохранившего свой патриархальный облик, все более контрастировавший со столичным Петербургом. Вместе с тем в этих обоих крупнейших городах России все более явственно обнаруживалось характерное для градообразова-ния второй половины XIX в. противопоставление центральных улиц и окраин города, являвшееся отражением все более острых социальных противоречий и приведшее к разделению архитектурных сооружений на массовые и уникальные, на утилитарные и художественные, разделению, ставшему отличительным признаком архитектуры эклектики.

При этом противоположность между Москвой и Петербургом становилась с течением времени не более сглаженной, а более обостренной, как это ни странно, сделавшись еще более наглядной с установлением постоянных регулярных коммуникаций между двумя городами после открытия первой в России железной дороги в 1851 г. 24

Разительный контраст всей жизненной атмосферы старой и новой столицы сделался еще более психологически очевидным, когда вместо многосуточной езды на перекладных, как в пушкинское время, и двух с половиной суток в дилижансе по шоссе в 40-х годах возникла возможность «перенестись» из одной столицы в другую практически в течение одной ночи, что должно было способствовать особенно обостренному восприятию неуловимой разницы между обоими городами, которое столь полно ощущается, например, в романах Толстого, вообще лишенных каких-либо архитектурных описаний.

В сравнении с патриархальной Москвой с ее кривыми улицами и узкими переулками, невысокими домами, утонувшими в садах, в особенности жесткой должна была казаться регламентированная застройка прямых, как стрела, проспектов, обширных торцовых площадей и булыжных плацов, ставших символом николаевского Петербурга. При этом сразу при въезде в Петербург приехавшего должна была поражать картина непрерывного строительства.

«Проезжая по широким, красивым улицам и обширным площадям пространного Петербурга, вспоминаешь слова одного иностранца, который на вопрос — нравится ли ему Петербург — отвечал: «будет хорош, когда отстроится». Это было давным-давно: много невской воды утекло с той поры, а город все еще не отстроился, и архитектурная производительность его едва ли не усиливается с каждым годом,— писал обозреватель в 1841 г.—... Город растет по всем направлениям: даже в самых отдаленных частях его воздвигаются гигантские здания» 25.

«Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротою украшений» 26 — так начал свою статью «Об архитектуре нынешнего времени» Гоголь, словно вызывая, заклиная дух эклектики скорее снизойти на архитектуру.

Этот его страстный призыв станет понятен, если вспомнить, что в эти годы не только завершались крупнейшие петербургские ансамбли, такие, как Дворцовая, Исаакиевская, Сенатская площади, но и возникал совершенно новый по характеру облик рядовых улиц Петербурга, уже тяготеющих к сплошной фасадной застройке крупных старых европейских городов того времени, но при этом лишенных разновременных стилистических напластований и оттого производящих необычайно однообразное унылое впечатление.

«В недавнее еще время дом в четыре этажа был в Петербурге — маяком, по которому можно было узнавать, в какой части города находишься,— писал спустя несколько лет обозреватель «Художественной газеты»,— теперь видим целые улицы в четыре этажа. Неужели это не украсило Петербурга? Напротив. Глазам стало так скучно, так грустно в этом однообразном каменном лабиринте». 27 Что же было причиной этого?

Представляется, что ее нужно искать в попытках сохранить классическую схему фасадов в многоэтажных домах, во многом исходившую из тех образцовых проектов, которые были разработаны В. П. Стасовым еще в 1811 г. и оказали несомненное влияние на дальнейшую застройку Петербурга. Если каждый такой дом в отдельности с его безордерным фасадом и скупыми декоративными деталями еще сохранял присущий классицизму гармоничный характер, то поставленные вплотную друг к другу ряды почти одинаковых доходных домов производили уже совершенно иное впечатление.

Сохранение в отделке этих новых многоэтажных зданий декоративных форм и элементов классицизма (фронтона, балконов, сандриков и т. д.) способствовало рождению того однообразного строя сплошной рядовой застройки, который вызывал протест не у одного только Гоголя. Думается, что он был обращен не против гармоничного Невского проспекта, запечатленного на панораме В. Садовникова, не против сложившейся при Пушкине цельной картины невских набережных, а против тех новых домов 1830-х годов, где все более формально использовались декоративные приемы русского классицизма. Эти дома, как наиболее распространенные элементы рядовой городской застройки, способствовали чрезвычайно быстрому изменению лица города. Именно доходным домам, как совершенно новому типу жилого дома, было суждено открыть новый этап в развитии градостроительства XIX в., всего за несколько лет зримо изменив гармоничный облик Петербурга.

К концу 1840-х годов «каменные лабиринты» уже сложились в определенную систему городских центральных улиц, застроенных по «красной линии» сплошь многоэтажными зданиями. При этом если первые доходные дома Петербурга, созданные крупными мастерами классицизма, еще сохраняли определенную градостроительную роль, будучи композиционно ориентированы на улицу, площадь, перекресток, то вскоре рядовые доходные дома постепенно утратили эти художественные и градостроительные качества. Если в зданиях классицизма внутренняя структура была во многом подчинена требованиям внешней выразительности фасадов и гармоничность пропорциональных соотношений нередко предопределяла размеры, форму и ритм окон, величину простенков и даже разную высоту этажей, то в доходных домах позднего классицизма эти качества постепенно уступали место иным закономерностям.

Формирование новой структуры классического доходного дома было обусловлено прежде всего необходимостью не только включить в доходный дом максимальное число квартир, но и создать относительно равные условия для жилья, что предопределяло и мерный ритм одинаковых окон, и одинаковую высоту этажей, и все большую протяженность фасадов и их возрастающее однообразие.

«Дом в четыре этажа обнаруживает спекулативный дух, жадность к деньгам. Формы его — недостаток вкуса и изобретательности. С ним неизбежна также и скорость постройки, скорость предосудительная. Сколько дурных сторон в четырехэтажном доме? Три; остается четвертая — фасад; и этой-то стороны наши четырехэтажные дома вовсе не имеют, потому что строятся все на одну колодку, вырубленную где-нибудь в Англии или, может быть, в Америке каким-нибудь купцом пятой гильдии» 28.

Эта ссылка на «американскую колодку» и на «купца пятой гильдии» очень характерна и показательна, поскольку обнаруживает, что сущность капиталистического доходного дома прекрасно осознавалась уже в момент его зарождения и распространения в России. «Спекулативный дух» вошел в городское строительство, определив собой на первых порах унылость и однообразие позднеклассической застройки и тот эмоциональный протест современников, который лучше всего выразил еще в 1830-е годы Гоголь.

Искаженные новой структурой и иными масштабами, классические каноны перешли постепенно в свою противоположность, превращая единство — в монотонность облика, гармоничность — в статичность, а симметрию — в чисто формальный прием. То, что было органичным для зданий, не превышающих 3—4-х этажей, и для улиц, сочетавших фасадность застройки с определенными интервалами и усадебной застройкой, стало неприемлемым для новой сплошной фасадной застройки улиц «громадными», с почти одинаковыми главными фасадами 4-х и 5-тиэтажными доходными домами. Между тем эти доходные дома, свидетельствовавшие о наступлении совершенно иной архитектурной эпохи, возникали с быстротой, поразительной даже для людей, еще бывших очевидцами градостроительного размаха первой четверти XIX столетия.

«Представьте себе, что эта громада в несколько ярусов с двумя бельэтажами, поддельным и настоящим, с сотнею окошек на лицо и со всею убийственною симметрией новейших каменных домов явилась в течение каких-нибудь двух месяцев» 29,— почти с ужасом писал современник.

Именно доходные дома эпохи классицизма не только во многом предопределили характер городской застройки второй половины XIX столетия, не только вызвали растущий протест против этого стиля, но и были тем типом здания, где на первых порах наиболее явственно проявлялись новые закономерности и сформировались принципиально новые приемы построения и новая структура, типичная для сооружений эклектики 30.

Если попытаться обобщить в нескольких словах эти новые особенности, касающиеся не только доходных домов, но и большинства сооружений второй половины XIX в., то окажется, что они во многом зависели от сложившейся к тому времени градостроительной ситуации. Если в русском классицизме отдельные крупные здания предопределяли общий характер города, то теперь, напротив, городская структура влияла на формирование не только каждого отдельного типа здания, но и даже на построение композиции каждого отдельного дома. Этому во многом способствовала постепенная утрата государственного характера градостроительства. Даже широкие градостроительные проекты начали составляться по инициативе и в интересах прежде всего частных лиц, причем это касалось не только отдельных жилых домов, но и целых комплексов. Характерно, что даже государственное строительство стало в эти годы приобретать все более «частный оттенок», располагаясь на случайных городских участках, и пример штакеншнейдеровской серии петербургских царских дворцов в этом отношении необычайно показателен. В большой степени это зависело и от все большего разобщения контроля за строительством, переходящего в руки все большего числа ведомств, нередко дублирующих функции друг друга 31, и от перехода основной массы городских участков в частные руки. В эти годы государство оказывается уже не в силах не только контролировать частновладельческую застройку 32, но и регулировать новое государственное строительство, что незамедлило сказаться и на структуре, и на облике городов.

При этом менялась не только структура зданий, не только пространство улиц и площадей, но и пространство города в целом. Постоянно растущая плотность застройки привела к тому, что свободные внутри-квартальные пространства, типичные для классической застройки русских городов, постепенно стали все более заполняться. Вместо низких дворовых флигелей и служб за основными объемами домов вырастали дворовые корпуса доходных домов 33, постепенно образующие те глубокие дворы — «колодцы», которые стали символом капиталистического доходного дома. Это принципиально изменяло характер городской застройки, вызывая к жизни совершенно новые пространственные решения. Более чем когда-либо архитектор должен был исходить из случайностей, из особенностей конкретного городского участка, имевшего обычно достаточно сложную конфигурацию и в свою очередь диктующего причудливый «неправильный» план дома. Надо сказать, что этот процесс начался еще в недрах классического градостроительства, наиболее полно обнаружившись в произведениях Росси. При этом если в Театральной улице в Петербурге он пытается преодолеть диктат города, проложив идеально прямую новую улицу и подчинив решению монументальных фасадов внутреннюю структуру домов, что сильно исказило ее функциональные качества, то в здании Генерального штаба этот прием оказался неприменим. Здесь Росси был вынужден как бы «обойти» парадным фасадом по периметру все сложившиеся участки квартала, объединив их воедино. Отсюда родились и такие приемы, как «слепые» острые и тупые углы зданий, обусловленные конфигурацией участка.

Наметившееся здесь все возрастающее противоречие между функциональными качествами зданий, с одной стороны, и художественными качествами — с другой, было впоследствии преодолено за счет совершенно новых приемов, постепенно сложившихся в эклектике.

Отдельные дома утратили компактную, строго геометрическую, замкнутую гранями параллелепипеда, форму, приобретая очертания, которые диктовались размерами и формой участка. Усложнение конфигурации планов привело к тому, что здание утрачивало качества единого объема и раздроблялось на отдельные части, ограниченные лишь «слепыми» кирпичными брандмауерами и единственным лицевым фасадом, который неминуемо обретал плоскостный характер, сделавшись единственным средоточием декоративных украшений. В этих условиях решение единственного, обращенного на улицу, парадного фасада было только одной задачей из сложного комплекса задач, стоявших перед зодчим. Выбор того или иного исторического стиля для оформления фасада почти не влиял на структуру здания, а напротив, сам исходил из нее, придавая определенное «стилистическое» обоснование ранее избранным композиционным приемам и как бы оправдывая вынужденность объемных решений. Теперь от архитекторов в большинстве случаев почти не зависел выбор определенных габаритов здания и становилась невозможной та гармоничность пропорций, та тонкость соотношений объемов, которые были столь естественными для зодчих классицизма, исходивших из совершенно иных принципов, осознававшихся в изменившихся условиях градостроительства как все более неуместные, чисто формальные.

Постепенно складывался совершенно иной по сравнению с классицизмом подход к проектированию, исходивший прежде всего из наиболее целесообразных, экономичных приемов объемно-пространственного и планового решения, а не из тех эстетических поисков, которые были присущи архитектуре классицизма. При этом новая структура доходных домов, уходящих в глубь участка, постепенно влияла на построение других типов зданий, и прежде всего городских дворцов, по своему пространственному решению и по рисунку плана все более приближавшихся к доходному дому с его перспективой внутренних дворов, уходящих в глубь квартала. Эти изменения, намечавшиеся еще в постройках Штакеншнейдера в середине XIX в., нашли наиболее полное выражение в архитектуре дворцовых зданий, и в частности в так называемом дворце Владимира Александровича на Дворцовой набережной в Петербурге (1867—1872 гг., арх. А. И. Резанов). Вместе с тем в условиях все большего разнообразия конфигурации случайных городских участков, каждый раз вынуждавших к поискам индивидуальных приемов объемно-пространственной композиции, в архитектуре второй половины XIX в. постепенно сформировались более общие закономерности, позволившие наиболее безболезненно «обходить» эти сложности. При этом были выработаны такие приемы, которые позволяли в любых условиях создавать замкнутый в себе архитектурный организм, не противопоставляя его другим и оставляя возможности для дальнейшего уплотнения городской застройки. Невозможность предугадать характер этой застройки, целиком зависящей от частного строительства, случайность расположения отдельных свободных участков и их произвольная форма заставили почти целиком отказаться от тех традиционных приемов, которые еще тяготели к ориентации зданий на отдельные улицы и перспективы улиц, что в свою очередь привело к отказу от ярко выраженных композиционных акцентов в построении фасадов зданий. Характер последних стал определяться прежде всего изменившейся внутренней структурой сооружений и их местом в рядовой застройке улиц.

|

|

| А. И. Резанов. Дворец Влад. Александровича в Петербурге (1867—1872 гг.) | А. И. Резанов. Дворец Влад. Александровича в Петербурге (1867—1872 гг.). План |

Во главу угла встали целесообразность и экономичность, которые диктовали секционное построение доходного дома, планировку квартир, число и размещение комнат, размеры и расположение окон. Рисунок окон и размеры простенков на фасадах тем самым утратили былую гармоническую взаимозависимость и тонкость соотношений, будучи рассчитанными на восприятие не извне, а изнутри здания, завися прежде всего от расположения и размеров комнат. В большой степени именно это обусловило типичную для эклектики в целом монотонность ритма окон, ощущение бесконечности, разомкнутое, незавершенности композиции лицевых фасадов, лишенных ясно выраженного, архитектурно-акцентированного центра и словно рассчитанных на дальнейший рост вверх и в обе стороны. Доходный дом постепенно приобрел совершенно особый облик, определяемый новыми закономерностями его внутренней структуры: максимальным числом этажей и максимальным числом квартир, наличием парадного и черного ходов, необходимостью крытого въезда во внутренний двор, что породило образ знаменитой петербургской подворотни, тем более глубокой, чем крупнее был дом.

Постепенно структура новых сооружений, начиная с доходных домов и кончая крупными общественными зданиями, претерпевала трансформацию, приводящую ко все большей дифференциации отдельных типов зданий и в то же время, как это ни парадоксально, ко все большему однообразию их внешнего облика. Именно это однообразие, несмотря на введение самых различных по стилю декоративных мотивов в решение фасадов, порождало ту общую невыразительность городской застройки, которая была характерна для центральных улиц крупных городов. И вместе с тем можно сказать, что эта близость в решении зданий самого различного назначения, порожденная некоей общностью в трактовке декоративных форм самых различных стилей, оказалась спасительной для облика городов в целом. Дело в том, что эта, нивелирующая все стили, как бы приводящая их к одному «знаменателю», способность эклектики к особому формальному прочтению самых различных образцов привела к тому, что большинство сооружений эклектики, несмотря на различие первоисточников, получило характер, достаточно близкий по стилистическим качествам. Эта особенность эклектической застройки городов обусловила известное единство в облике отдельных улиц, где эклектические сооружения независимо от их масштабов и назначения образовывали как бы фоновую, рядовую застройку и где отдельное здание уже переставало играть решающую роль.

Тот особый «почерк», особый метод прочтения первоисточников, который был свойствен зодчим эклектики, накладывал печать общности на ту самую капиталистическую застройку, которая долгое время считалась синонимом стилистической пестроты. Эта общность была явлением чисто стихийным, неосознанным, далеким от того творческого стремления к ансамблевой застройке, которое было свойственно первой половине столетия. Но внутренняя близость в восприятии натуры, в трактовке архитектурной формы, в художественном мышлении зодчих, тесно связанная с более широкими эстетическими воззрениями эпохи, неминуемо приводила к тому, что украшения в «мавританском стиле» и в стиле «Луи XVI», которыми отделывались фасады, принципиально гораздо меньше отличались друг от друга, нежели сооружения различных мастеров русского классицизма. Характерно, что эти качества эклектики обычно не осознавались современниками. Имитации самых различных стилей, соседствующих рядом на одной улице, представлялись им образцами разных эпох, сообщающими городу необходимое разнообразие художественных впечатлений.

«Большая Морская от Исаакиевского сквера до Почтамтского переулка представляет теперь великолепный вид, после перестройки некоторых домов, получивших довольно роскошные украшения в фасадах» 34,— сообщали в 1863 г. «Санкт-Петербургские ведомости», отражая картину, общую для большинства центральных улиц Петербурга этого времени.

Тенденция к преобразованию внешнего вида старых зданий, типичная для каждой стилистической эпохи, в особенности явно и обнаженно предстала в период эклектики именно потому, что эстетическое мышление зодчих-эклектиков отличалось особой спецификой, позволяющей ограничить понятие «стиль» понятием «вкус» в архитектуре. Преобразование старых фасадов в новом «вкусе» казалось вполне достаточным для придания нового характера отдельным зданиям и всему городу в целом. Речь идет здесь не о тех признанных шедеврах, на которые никогда не посягала рука последующих поколений и которые так и остались образцами своей эпохи, а о небольших рядовых зданиях, составляющих основную массу городской застройки. Обычно они не сносились, а чаще всего неузнаваемо перестраивались, приобретая внешние черты нового стиля. Именно такая трансформация старых домов наряду с воздвижением новых совершалась с 1840-х годов в Петербурге, предопределяя тот новый характер, который стали постепенно принимать и остальные русские города в течение всей второй половины XIX в. Правда, в Москве перестройка старых зданий и вкрапление новых домов в «новейшем вкусе» не носили такого широкого масштаба, как в Петербурге. Это отчасти могло объясняться не только представительной ролью последнего, но и тем, что в Москве до второй четверти XIX в. фактически еще шел процесс восстановления города после войны 1812 г., процесс, во многом определивший ее нарочито традиционный облик и подчеркнуто патриархальную атмосферу возрожденной из пепла древней столицы. Новшества же Петербурга, города, не затронутого наполеоновским нашествием и потому сохранившего западную ориентацию, города, несравненно более европейского, тяготеющего со дня своего основания к европейскому опыту, носили столь же подчеркнуто демонстративный характер.

«Если иностранец, незнакомый ни с нашей историей, ни с европейской географией, забежит в нашу северную столицу, он подумает, что строят новый город: на какую улицу ни взглянет, везде строят, везде оканчивают, а нигде не начинают; если, утешенный этими признаками скорого окончания нового города, он захочет обождать исполнения сей надежды — этот иностранец умрет в Петербурге. Каждый год, или правильнее сказать, каждое лето все петербургские улицы в лесах. Старые домики, старые домы очищают место для новых или украшаются, иногда и не к красе, новомодными архитектурными пустячками» 35. Эти слова очень точно характеризовали тот переломный момент на исходе 1830-х годов, когда еще достраивались начатые ранее здания в классическом стиле, в том числе и многочисленные доходные дома, и в то же время уже начинали переделываться на новый лад фасады и интерьеры старых домов.

|

|

|

Доходный дом в Петербурге. Фотография начала XX в. |

Стремление к «обновлению», оживлению городских домов свидетельствовало не только о победе новых архитектурных вкусов, но и о тех изменениях, которые произошли в восприятии города в целом, в представлениях о красоте города, и в частности в том отношении к городскому пространству, которое претерпело значительную трансформацию по сравнению с периодом русского классицизма.

Не только классическая архитектура как таковая, но и классические градостроительные приемы организации городского пространства становились все более чуждыми мироощущению человека еще до того, как стало очевидным наступление капитализма на русские города, и в частности на столичный Петербург. Враждебное противостояние города и горожанина, отразившееся в русской литературе рассматриваемой эпохи, зародилось еще в классическом, а не в эклектическом городе второй половины века. Уже Гоголем в его «Петербургских повестях», и прежде всего в «Шинели», было прекрасно почувствовано это противостояние. Ощущение пустынности, бескрайности пространства николаевского Петербурга, почти в те же годы так поразивших французского путешественника А. Кюстина, свидетельствовало о зарождении совершенно нового восприятия городского пространства, во многом объясняющего те качественные изменения, которые отличали градостроительство второй половины XIX в.

Очень характерно, что в «Шинели» Гоголя уже явно проступает намеченное еще Пушкиным в «Медном всаднике» социальное противопоставление городского центра и окраин, противопоставление, которое станет характернейшей чертой капиталистического города в целом. Интересно также, что именно на окраинах Петербурга впервые началось строительство известных тоновских «византийских» церквей, начиная с церкви Екатерины у Калинкина моста, в Коломне, которые должны были как-то организовать прилегающие к ним разрозненные районы, хотя их мнимая «веселость», казенная жизнерадостность их форм мало кого обманывала. Все же видимое разнообразие архитектуры должно было казаться выходом из того эмоционального тупика, каким становился город для жителя Петербурга, и именно поэтому мысли Гоголя о будущем архитектуры внутренне так органически связаны с его восприятием реального чиновничьего Петербурга. При этом городская среда, атмосфера города в целом, его эмоциональная окраска постепенно становятся определяющими при восприятии города. Архитектура словно отходит на второй план, превращаясь в своеобразный фон, где перестают играть особую роль отдельные здания и все большее значение приобретают изменчивое состояние, реальное наполнение, повседневная жизнь, эмоциональная атмосфера города.

Это новое восприятие города окрасило не только отношение к уже существующей застройке, но и предопределило те взгляды на архитектуру будущего, которые высказывались уже в 1840-х годах и касались прежде всего именно городской атмосферы, основанной на разнообразии, оживлении и смене впечатлений.

«Улицы не стояли печальными пустынями, а кипели движением и народом. Не было нигде заборов вместо домов, домов с плачевной наружностью, разбитыми стеклами и оборванной челядью у ворот. Не было развалин, растрескавшихся стен, грязных лавочек. Напротив того, дома, дружно теснясь один к одному, весело сияли чистотой... окна блестели, как зеркала, и тщательно отделанные украшения придавали красивым фасадам какую-то славянскую, народную, оригинальную наружность» 36. Интересно, что в этой наивной утопической картине будущего провинциального городка, созданной еще в начале 1840-х годов В. Соллогубом в его нашумевшем сочинении «Тарантас», дома «дружно теснятся один к другому», образуя ту самую сплошную застройку, которая стала столь характерной для центральных улиц русских городов лишь во второй половине XIX в. Весь строй этой утопии уже бесконечно далек от эстетических канонов классицизма. Еще более далеко от них иллюстрирующее это описание изображение, где впервые сделана попытка предугадать образ будущего города, необычайно близкий даже в деталях тому словесному образу, который был создан Гоголем еще в начале 1830-х годов: «Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам. Пусть в нем совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшений восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройным размером греческое. Пусть в нем будут видны: и легко выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша итальянская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск. Пусть как можно реже дома сливаются в одну ровную однообразную стену, но клонятся то вверх, то вниз. Пусть разных родов башни как можно чаще разнообразят улицы. Неужели найдется такой смельчак, или, лучше сказать, несмельчак, который бы ровное место в природе осмелился сравнить с видом утесов, обрывов, холмов, выходящих один из-за другого?» 37.

Эти слова, иногда неверно трактующиеся как протест против эклектики, на самом деле проникнуты пророческим предвидением историзма в архитектуре и прекрасно выражают сущность этого миросозерцания в применении к городской архитектуре. Характерно, что Гоголь целиком предвосхищает, отталкиваясь от эстетики классицизма, те пространственные закономерности, которые впоследствии легли, иногда совершенно стихийно, в европейское градостроительство, обусловив специфический облик крупных капиталистических городов мира.

«Это направление архитектуры,— писал он там же, имея в виду русский, да и не только русский, классицизм,— старалось как будто нарочно скрывать свое величие вместо того, чтобы как можно более выказывать его пространству. Нет, не таков закон великого: строение должно неизмеримо возвышаться почти над головою зрителя; чтобы он стал, пораженный внезапным удивлением, едва будучи в состоянии окинуть глазами его вершину. И потому строение всегда лучше, если стоит на тесной площади. К нему может идти улица, показывающая его в перспективе, издали, но оно должно иметь поражающее величие вблизи. Чтобы дорога проходила мимо его! Чтобы кареты гремели у самого его подножия! Чтобы люди лепились под ним и своею малостью увеличивали его величие!» 38 Этот эмоциональный призыв, несомненно исходящий из непосредственных впечатлений о средневековом зодчестве, в то же время невольно вызывает в нашем представлении образ первых небоскребов Нью-Йорка на тех старинных изображениях, где эти чудеса тогдашней строительной техники сочетаются с кебами, каретами и кринолинами.

Утопическая картина, нарисованная Гоголем, полностью не была осуществлена в России XIX в. Но образ большого города, атмосфера узких, гремящих улиц, заполненных каретами и людьми, теряющимися меж тесными громадами зданий, была им предвосхищена в полной мере. Характерно, что речь здесь идет не о самой архитектуре, а о ее воздействии на человека, не просто о городе, а о его эмоциональном восприятии, т. е. о самом духе большого города, воплощенном в городах второй половины XIX в., которые не видел и не мог видеть Гоголь. Но через двадцать с лишним лет, в конце 1858 г., побывавший в Петербурге Теофиль Готье уже застал на Невском проспекте совершенно особую городскую атмосферу и архитектурную среду, свидетельствующую об окончательной победе новых архитектурных вкусов.

«Невский проспект представляет в некотором роде resume всего Петербурга,— писал он.— Окружающие дома высоки и обширны и имеют вид дворцов или отелей; некоторые, самые старинные напоминают древний французский стиль немного итальянизированный... Другие представляют ...стиль Людовика XV... между тем, как греческий стиль империи выдвигает дальше линию своих колонн и треугольных фронтонов, выделяющихся белым цветом на желтом фоне. Вполне современные дома в англо-германском стиле... Весь этот ensemble, который не следует слишком близко изучать в подробностях, потому что только работа из камня придает цену исполнению орнамента, сохраняя непосредственно работу самого художника, этот ensemble, говорим мы, представляет чудный вид...»39 Многообразная, многостильная архитектура разных эпох стала теперь восприниматься как единый городской ансамбль во многом благодаря совершенно особой динамичной, постоянно изменяющейся атмосфере улиц, зависящей уже не столько or архитектуры, сколько от всей совокупности жизненных условий.

«Невский проспект изменяется не только со временем года, но и с характером иного дня... В особые дни он не то, что в дни обыкновенные... Ни фотографического снимка, ни положительно точного описания Невского проспекта быть не может, потому что он разнообразен, как сама жизнь» 40. Эти слова, написанные в 1862 г., прекрасно выражали сущность этого особого восприятия города современниками, впервые воплощенного Гоголем в «Невском проспекте». При этом все большую роль в создании новой, насыщенной деталями, городской среды начинают играть неархитектурные элементы, придающие особый колорит архитектуре, прежде всего — самые разнообразные вывески, приобретающие особо важную декоративную роль.

«Нигде, кроме Берна, нет таких роскошных вывесок,— отмечал Теофиль Готье,— и это доходит до того, что их приходится отнести к новому современному архитектурному отделу... Золотые буквы вырисовывают свои черты и росчерки на лазурном поле, на черных и красных досках, выступают в резном тиснении, приставляются к выставным окнам, повторяются на каждой двери, пользуются углами улиц, закругляются около полукружий, протягиваются вдоль карнизов, не пропускают выступов подъездов, спускаются по лестницам подвалов и прибегают ко всем средствам, чтобы привлечь взгляд прохожего». 41

Это изобилие вывесок свидетельствовало не только о растущей торговой конкуренции и необходимости широкой рекламы, но и о развитии принципиально новых приемов оформления города, что было результатом особого отношения к городскому пространству, во многом отрицающего прежнее соотношение человека и архитектуры, присущее классицизму. За этим отрицанием стояла сущность нового архитектурного направления, в основу которого легли совершенно иные принципы, иногда достаточно далекие от чистой эстетики и связанные во многом с общим самочувствием человека в городе. По-видимому, здесь надо говорить одновременно и об изменении психологии человека, чья личность во многом формировалась городским окружением, и о качественных сдвигах, совершавшихся в архитектуре и в свою очередь влиявших на мировоззрение людей. Эти сложнейшие процессы, в большой мере связанные с изменением психологии восприятия, привели к тому, что одни и те же архитектурные явления оценивались прямо противоположным образом людьми 1820-х и 1860-х годов.

«Прелестное, единственное гульбище, с которого можно видеть все, что Петербург имеет величественного и прекрасного: Неву, Зимний дворец, великолепные дома Дворцовой площади, образующие полукружие, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский манеж... Площадь ... покрыта каретами, бульвар — гуляющими» — такой виделась в 1814 г. Адмиралтейская площадь Батюшкову 42. И совсем иной она представлялась современникам через несколько десятилетий, в 1860-х годах. «Площадь эта обширна и великолепна по своей обстановке. Соединяясь непосредственно с Дворцового, Исаакиевскою и Петровскою площадьми, она по своей величине представляет редкость; но пространство ея в большую часть дня бывает весьма пусто, почему один из современных фельетонистов удачно назвал ее «адмиралтейскою степью» 43. Такое восприятие классического центра Петербурга было очень характерным для второй половины XIX столетия. Это новое отношение к городскому пространству очень многое объясняет в тех последующих изменениях, которые произошли в облике городов, и в особенности Петербурга, в эпоху эклектики. К этому нужно добавить и то, что безбрежность центральных площадей Петербурга, площадей-плацев, замощенных брусчаткой, не могла не вызывать в памяти еще не столь давних трагических событий, связанных с восстанием и поражением декабристов, событий, разыгравшихся именно здесь, на бескрайних пространствах Дворцовой, Петровской и Адмиралтейской площадей.

Может быть, именно поэтому гладь безлюдных пустынных площадей Петербурга с середины XIX в. начинает вызывать все больший протест, они начинают восприниматься как бесчеловечные, бесполезные пространства, не связанные с реальной жизнью города. Центр тяжести деловой «публичной» жизни переносится с площадей, живших столь интенсивной жизнью в пушкинском Петербурге, на центральные улицы, которые отличала уже совершенно особая атмосфера.

«Шаг в сторону от площади — и столичная жизнь тот час является в полном разгаре, во всем блеске самой кипучей деятельности. Однако же и там нет такого пункта, около которого сосредоточивалась бы вся петербургская жизнь. Петербург, в строгом смысле, не имеет общественной жизни; потому в нем нет и общего жизненного центра... Взамен общего центра Петербург имеет другие, частные центры: административный, торговый, военный, медицинский и пр. В последнем смысле, Адмиралтейская площадь также центр, как средоточие высшей администрации... Будь на этой площади, кроме исторических памятников и вместо устарелого по своему значению адмиралтейства, продолжение биржи, обширный столичный базар, театры и главнейшие присутственные места — площадь была бы общим средоточием столичной жизни». 44

Это наблюдение современника очень точно вскрывает процесс размежевания, расслоения единого организма города на отдельные сферы тяготения, причем центральная площадь, как и в николаевское время, остается символом централизованной власти. Характерно и то, что ансамбль центральных площадей — Дворцовой, Адмиралтейской, Исаакиевской — не только перестает производить впечатление гармонического единства, но и вызывает самые различные проекты их усовершенствования и «оживления». «Все эти шесть площадей составляют неразрывное целое, включающее в себя до 53 тысяч квад. сажен, не принимая в расчет находящихся на них зданий и монументов. Что, если бы все это пространство было бы покрыто парком? Тогда памятники вышеозначенных площадей были бы связаны воедино — и парк представлял бы одну сплошную рощу. Всякий мог бы отдохнуть в нем под зеленою сенью; поэт пришел бы сюда искать вдохновения, дети, гуляя, знакомились бы с историею России» 45.

|

|

|

Политехническая выставка 1872 года в Москве. Гравюра 1870-х годов |

|

|

|

Д. Н. Чичагов. Здание городской думы в Москве (1890—1892 гг.). Фотография 1890-х годов |

В связи с этим представляются отнюдь не случайными и те размышления о Петербурге, которые почти в те же годы приписывал Раскольникову Достоевский: «Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслию об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь» 46.

Как показало дальнейшее развитие, эти выглядящие почти «по-маниловски» в начале 1860-х годов мысли оказались совсем не такими утопическими. Уже через десятилетие, с начала 1870-х годов, активное неприятие классической системы организации городского пространства сменилось все более активным преобразованием городов.

Эти перемены были обусловлены во многом теми коренными изменениями в социальной, общественной и экономической жизни России, которые были связаны с осуществлением крестьянской реформы 1861 г. и ее историческими последствиями. Если до этого времени развитие капитализма в России тормозилось феодальным укладом, то в пореформенный период все более интенсивное развитие капиталистической экономики привело к резкому увеличению городского населения и развитию городов. При этом наряду с ростом промышленности в городах и усилением контраста между окраинной застройкой и архитектурой центральных улиц в градостроительстве все более стали обнаруживаться тенденции к изменению традиционного облика улиц и площадей в результате строительства крупных общественных, жилых и торговых зданий, получивших совершенно иной, чем в первой половине XIX в., характер.

Если, например, в 1840—1850-х годах в Москве наметилась тенденция к возрождению традиционных градостроительных принципов, что выразилось, в частности, в возведении М. Д. Быковским целого ряда монастырских колоколен, ставших новыми композиционными ориентирами города 47, то начиная с 1870-х годов в московском строительстве дали себя знать и совершенно новые приемы организации городского пространства. Отчасти это было связано, как теперь представляется, с таким переломным моментом, каким явилась не только для Москвы, но и для России в целом Первая Всероссийская политехническая выставка 1872 г. 48 Кроме огромного общественного значения, эта выставка оказала определенное влияние и на дальнейшее развитие русской архитектуры и градостроительства, будучи, по существу, первым экспериментом, положившим начало не только формированию новых приемов в построении разнообразных по «стилю» и по конструкциям выставочных павильонов, но и трансформации исторического городского пространства.

Расположенная в центре Москвы, непосредственно у стен Кремля и в Кремле, Политехническая выставка впервые столь радикально изменила привычный облик Москвы. Хотя генеральный план выставки, главным архитектором которой был Д. Н. Чичагов, в большой степени зависел от конкретных особенностей территории вокруг Кремля, в целом ее отличала смелость вхождения в историческую застройку, обнаруживавшая совершенно новое отношение к городскому пространству.

Разнообразные по структуре, размерам и внешней отделке, многочисленные павильоны Политехнической выставки должны были образовывать друг с другом, со стенами и башнями Кремля и с окружающей исторической застройкой самые неожиданные сочетания, демонстрируя новые возможности, которые открывал перед архитекторами отказ от канонических схем. На какое-то время привычный облик Кремля, набережной и центральных пространств Москвы, включая сюда Варваринскую площадь, где встал огромный объем деревянного народного театра, был неузнаваемо трансформирован вторжением причудливых и разнообразных временных сооружений выставки, образовавших своего рода «город в городе». Эта трансформация не могла не оказать влияния и на дальнейшее развитие Москвы уже после закрытия выставки, проявившись как в творчестве самих архитекторов, так и в изменении привычных взглядов на архитектуру Москвы. Именно с этого времени в московском строительстве наметился видимый перелом, сказавшийся во все более интенсивном новом строительстве в центральной ее части, и в частности в закладке и осуществлении ряда крупных общественных сооружений в непосредственной близости от Кремля: Политехнического музея, Исторического музея, Московской думы и т. д. Эти здания во многом трансформировали облик площадей и центральных улиц, как бы задав им новый масштаб, ставший определяющим в последующем строительстве. Так был открыт новый этап в градостроительстве Москвы, продолжавшийся вплоть до конца XIX в. и связанный с постепенным преобразованием ее центрального ядра, а затем и с дальнейшим расширением ее границ. Естественно, что этот процесс объективно отражал все возрастающие социальные противоречия, связанные с капиталистическим строительством и отличавшие градостроительство этой эпохи в целом, хотя даже в крупных русских городах они еще не достигли той остроты, которую постепенно приобрели к началу XX в.

«Спекуляция направилась на строительное дело, и Москва получила совершенно другой характер,— писал в 1876 г. известный архитектор и историк архитектуры Л. Даль.— Все окрестности железнодорожных вокзалов, построенных по окраинам города, обстроились и обстраиваются еще бесконечными рядами деревянных, двухэтажных домов с довольно бестолковым внутренним расположением комнат, обыкновенно наполовину темных, под квартиры служащих на железных дорогах и номера для приезжающих. Дома эти исподволь заполняют все пустыри вне Садовой улицы, опоясывающей Москву. Второй разряд домов составляют постройки во дворах, надстройки третьих этажей на каменных, двухэтажных домах старой школы, в пределах между Садовою и Китай-городом... Тут являются также и богатые палаты бывших купцов, нынешних негоциантов, решившихся, по примеру К. Т. Солдатенкова, устроить свои дома на европейский лад. Наконец, дома внутри Китай-города, с его узенькими улицами и переулками, обращаются исподволь все в четырех- и пятиэтажные строения, с проходными дворами... В этой части города — будущем московском City помещается и знаменитый Славянский базар Пороховщикова.

Глядя на эту строительную горячку, невольно задаешься вопросами — насколько Москва была подготовлена к подобному строительному перевороту, имела ли достаточный запас хороших архитекторов, ясно ли понимают эти владельцы пятиэтажных громад всю важность возводимых ими построек? К сожалению, едва ли можно дать на это утвердительные ответы... Дома, которые строят себе на видных улицах богачи,— единственные здания в Москве, которые стоят обсуждения с архитектурной точки зрения» 49.

Этот процесс, который Даль уже тогда очень метко окрестил «строительной горячкой», коснулся, хотя и в разной мере, всех крупных городов России. «У нас в России теперь тоже усиленная строительная деятельность. Москва, Петербург, Одесса и большая часть губернских городов сильно обстраивается»,— писал тогда же один из современников Даля 50.

Этот новый этап русского градостроения, необычайно наглядно отражавший те изменения, которые произошли в социально-экономическом развитии России после отмены крепостного права, был связан с дальнейшим формированием особых признаков капиталистической застройки, в дальнейшем все более влиявшей на общий характер большинства русских городов. Вместе с тем этот строительный размах впервые столь явственно выявил противоречия, заключавшиеся не только во все возрастающем разрыве между застройкой центральных и окраинных районов города, но и в тех качествах, которые отличали архитектуру отдельных зданий, далеко не равноценных по своим художественным достоинствам.

Пожалуй, именно с этого времени в отзывы и самих архитекторов, и их современников о возникающей у них на глазах новой архитектуре начинают все больше прокрадываться недоумевающие и даже скептические ноты.

«Пыль и жар, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающиеся дома. Все более отделывают фасады со старого на новое, для шику, для характеристики. Удивительна мне эта архитектура нашего времени...— писал в 1873 г. Достоевский,— право, не знаешь, как и определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты...» 51

Хотя взгляды Достоевского на архитектуру Петербурга в целом были достаточно субъективно окрашенными, его отношение к современной ему архитектуре так или иначе поддерживалось мнением профессионалов: «Нынешним летом на улицах Петербурга замечалась необыкновенно суетливая деятельность; не было, кажется, ни одной улицы без временного забора или лесов перед каким-нибудь строением. Газеты насчитывали до 700 разных построек... Новые постройки или переделки производят впечатление разнохарактерное: между ними можно было встретить и хорошие, и посредственные, и ни на что не похожие» 52,— сообщалось двумя годами позже в журнале «Зодчий».